한국 미술계는 왜 외부 언어에 의존하는가

한국 동시대 미술에서 외부 담론의 영향력은 단순한 모방이나 취향의

차원을 넘어서, 오랫동안 축적된 교육 구조와 제도, 시장과

기관의 평가 방식이 만들어낸 복합적인 결과다.

포스트콜로니얼리즘, 디아스포라

담론, 서구식 젠더 이론, 인터섹셔널리티, 정체성 정치 등 특정 서구 담론이 한국 현장에서 광범위하게 사용되는 이유는 작가 개인의 취향이 아니라, 언어를 스스로 구성하기 어렵게 만드는 구조적 조건 때문이다. 한국

미술계가 어떤 방식으로 언어의 공백을 만들어왔는지, 그리고 그 공백을 외부 담론이 어떻게 채워왔는지를

살펴볼 필요가 있다.

교육 구조가 만든 ‘언어의

공백’

한국 미대 교육은 오랫동안 실기 중심의 체계를 유지해 왔으며, 이론 교육 역시 1980~90년대 번역본이나 서양 현대미술사 개설서에

머무는 경우가 많다. 세계 동시대 미술의 최신 흐름—탈물질적

설치, 후기-인터넷 아트,

AI 기반 창작, 아카이브 기반 작업, 포스트휴먼

논의, 비서구 지역의 새로운 미술지형—은 수업에 거의 반영되지

않는다.

포스트콜로니얼리즘이나 디아스포라 이론은 과거 서구 학계에서 활발했지만, 지금의 글로벌 미술 담론은 훨씬 다층적인 방향으로 확장되고 있음에도, 한국에서는

오래된 번역본의 틀로 여전히 가르쳐지는 경우가 많다.

이러한 교육적 공백 속에서 학생들은 자신의 경험을 동시대적 언어로

구조화하는 능력을 충분히 훈련받지 못한 채 졸업하게 되고, 자연스럽게 외부에서 이미 완성된 개념을 작업

설명의 틀로 가져오는 방식을 익히게 된다.

해외 유학의 제도화와 담론의 ‘역수입’

해외 유학은 작가에게 새로운 시야를 제공하지만, 유학 세대가 교수진·큐레이터·기관의

중요한 자리를 점유하면서, 유학 시기에 익힌 서구 이론이 국내 미술계의 기준으로 정착하는 경향이 강화되었다.

그 결과, 포스트스트럭처럴리즘, 미셸 푸코의 권력/지식 구조, 후기-식민주의 이론, 주디스 버틀러의 젠더 수행성, 하라웨이의 포스트휴먼, 들뢰즈-가타리의

리좀 구조 등은 “자기 언어를 만드는 과정” 없이 곧바로

‘정답’처럼 사용되었다.

한국적 현실을 바탕으로 문제를 재구성하는 훈련이 충분히 이루어지지

않은 상태에서 외부 이론은 ‘일단 가져다 쓰는 개념’이 되었고, 작가들은 이미 승인된 외부 언어가 제도적으로 더 유리하다고 느끼게 되었다. 이때

외부 담론은 선택지가 아니라 관성적 기준이 된다.

공모전·레지던시·기관 평가가 강화한 언어 구조

한국에서 작가가 미술계에 진입하기 위해 제출하는 텍스트—포트폴리오, 레지던시 지원서, 공모전

문서—는 실제 작업의 강도보다 ‘언어의 국제성’을 먼저 평가하는 경향이 있다.

예컨대 “경계(boundary)”, “정체성(identity)”, “기억(memory)”, “트라우마(trauma)”, “타자성(otherness)”, “이주(migration)”, “젠더(gender politics)” 같은 단어들은 포스트콜로니얼리즘·페미니즘·정체성 정치에서 가져온 언어이지만, 개별 작업의 맥락과 깊이와는 관계없이

문서의 ‘완성도’를 높이는 기능을 한다.

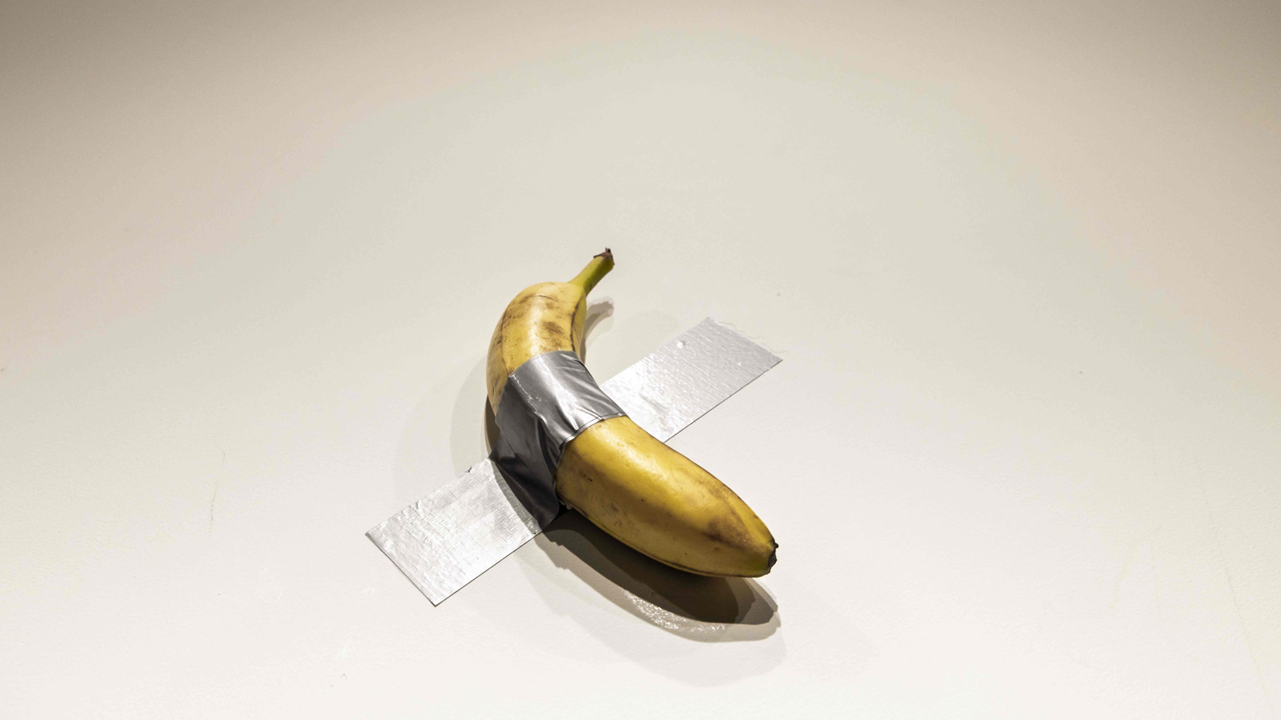

문제가 되는 지점은, 이런

언어가 실제 한국 현실에서 출발한 질문이 아니라, 서구의 개념적 정답지로 작동한다는 것이다. 이때 작업은 질문을

생산하는 장이 아니라 개념을 증명하는 사례가 되며, 작가의 경험은 개념을 뒷받침하는 자료로 축소된다.

세계 미술의 변화와 한국 교육의 단절

동시대 세계 미술은 빠른 속도로 변화하고 있다.

생태 전환, 기술·AI, 바이오아트, 포스트휴먼, 다원적 지역성, 탈식민

이후의 신자유주의적 구조 분석, 글로벌 남반구 담론 등은 이미 주요 기관에서 활발히 논의되고 있다.

그러나 한국 미대 교육은 이러한 변화를 제대로 반영하지 못한다.

동시대 작가의 구체적 사례 연구,

해외 기관과 페어의 최신 경향 분석, 비서구 담론의 확장 등은 교재에도, 강의 구조에도 거의 포함되어 있지 않다. 학생들은 세계 미술의 현재적 기준을 모른 채 졸업하고, 그 결과 외부 담론의 반복은 정보 부재의 자연스러운

결과가 된다.

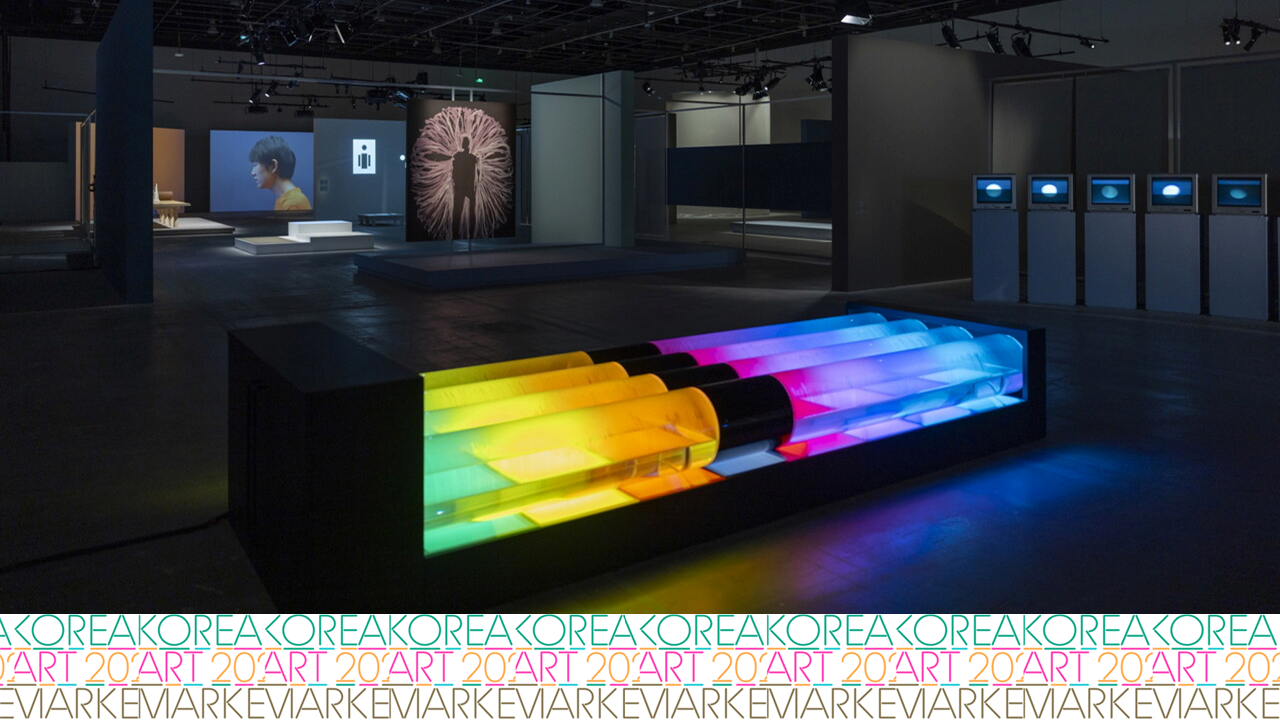

네 명의 작가가 보여준 ‘재구성의

방식’

김수자·서도호·이불·양혜규는 외부 담론을 곧바로 적용하지 않았다. 이들의 작업은 오히려 ‘한국적 현실의 경험’을 출발점으로 삼는 과정에서 외부 담론과 새로운 관계를 만들어냈다.

김수자는 포스트콜로니얼리즘이나 이동성·젠더 담론을 가져오기 전에, 한국 여성·노동·가족·이동의 실제

경험을 몸의 행위와 봉제·천의 물질성으로 먼저 구성했다. 외부

담론은 그 경험이 확장되는 과정에서 자연스럽게 교차했다.

서도호는 이주·정체성

이론을 수용하기보다, 한국적 주거 구조—반지하, 골목, 다세대—와 개인의

공간 감각을 작품의 출발점으로 삼고, 이를 건축적·조각적

방식으로 재구성했다.

이불은 서구의 젠더 이론을 따라가기보다, 한국 사회의 신체·사회 규율·가부장제적

폭력의 감각을 몸과 설치로 먼저 실험했고, 그 실험이 이후 국제적 젠더 담론과 접속되었다.

양혜규는 세계화·이동성·정체성의 서구 이론을 단순 차용하는 대신, 한국의 가정용 오브제·가사 노동의 질감·민속적 재료를 감각적 구조로 전환한 뒤, 그 구조가 외부 이론과 교차하며 새로운 의미를 생산했다.

이들은 외부 담론을 ‘설명

도구’로 사용한 것이 아니라, 자신의 현실에서 출발한 언어가

외부 이론과 만나는 창작적 접점을

만들어냈다. 이것이 단순 차용과 재구성의 결정적 차이다.

한국 미술이 나아가야 할 방향

한국 미술이 외부 담론의 반복을 넘어서기 위해서는 외부 이론을

더 많이 학습하는 것이 아니라, 한국적 현실에서 문제를 구성하고 이를 언어와 형식으로

조직하는 능력을 회복하는 일이 필요하다.

분단과 압축 성장, 가족

구조, 도시의 속도, 종교·지역성, 계급적 불균형, 기술 변화 등이 만들어낸 감각적 지대는 한국 사회만의

고유한 경험이며, 이는 단순히 ‘주제’가 아니라 작품의 구조를 이루는 핵심적 재료다.

이 현실을 반복적으로 읽고, 비교하고, 재구성하는 과정에서 한국 미술은 외부 이론의 소비자가 아니라 새로운 언어를 생산하는 주체로 자리잡을 수 있다.

이를 위해서는 동시대 미술 흐름을 반영한 교육 개편, 국내 비평·큐레이션의 생산성 향상,

작업의 경험적 기반을 평가하는 제도적 변화가 필요하다. 구조적 변화는 단기적으로 이루어지기

어렵지만, 이러한 방향성이 축적될 때 한국 미술은 외부 담론의 그림자에서 벗어나 자신만의 언어적 지평을

확보할 수 있을 것이다.