‘소유의 욕망’이라는 신화

“누가 그 작품을

샀는가?”

예술작품을 둘러싼

이 질문은 종종 작품 자체의 미학적 가치나 철학보다 더 큰 힘을 발휘한다. 오늘날의 컬렉터는 단순한

구매자를 넘어, 예술의 가치를 구조화하고 서사를 부여하는 권력적 행위자다.

오늘날의 수집은 ‘가치의 저장’과 ‘사회적

표상’이라는 이 양가적 지점 위에서, 컬렉터의 욕망 구조와

예술의 물화 과정을 정면으로 드러내는 영역이다. 그리고 그 이면에는 숨은 권력의 언어와 계급의 논리가

숨어있다.

따라서 작품의

진정성이나 미적 내재성이 아니라, 그것을 둘러싼 서사와 소유자의 위치가 ‘시장가치’를 결정짓는 시대에 우리는 살고 있다.

수집은 더 이상

은밀한 안목의 결과가 아니라, 자본주의적 욕망이 시각화되고 제도화되는 방식으로 기능한다.

들뢰즈-과타리의 관점에서 욕망은 결핍이 아닌 생산이며, 따라서 수집은 부재를

보완하는 행위가 아니라 세계 안에서 새로운 질서와 위계를 생산하려는 권력의 표현이다. 즉, 컬렉터의 행위는 결코 개인적 심미의 결과물이 아니라 체계적이고 제도화된 ‘소유의

권력’이다. 이 권력은 물화된 예술을 통해, 다시금 상징질서의 중심으로 복귀하려는 거대한 내적 충동이기도 하다.

역사적

전환: ‘미감’에서 ‘위치’로

르네상스

시대 귀족들의 수집은 신분과 권위를 시각적으로 입증하기 위한 장치였다. 교회와 군주의 권력을 예술로

표상했던 시대에서, 근대 시민 계급은 예술을 교양과 문화자본으로 전유했다.

20세기 중반, 페기 구겐하임(Peggy Guggenheim)은 잭슨 폴록 등 젊은

작가들을 발굴하며 ‘후견인 컬렉터’라는 새로운 전형을 제시했고, 찰스 사치(Charles Saatchi)는 영 브리티시 아티스트(YBA)를 전략적으로 시장에 안착시키며 수집가가 어떻게 담론과 시장을 동시 설계할 수 있는지를 보여주었다.

이는 단지 후원이나

미감의 문제가 아니라, ‘가치를 정의할 수 있는 위치’에

자신을 올려놓으려는 구조적 전략이었다.

한국에서도 1990년대 이후 현대미술 컬렉팅의 구조가 빠르게 정립되며, 1세대

컬렉터들은 공공기관, 미술관, 갤러리와의 유착을 통해 ‘취향의 독점자’로 자리매김했다. 이들은

단순한 감상의 주체가 아니라, 작가와 제도를 동시에 매개하는 중개자였다.

따라서 예술작품은

감상의 대상이 아니라 ‘기호적 자산’으로 기능하며, 수집은 계급적 권위와 자본의 구조 안에서 ‘위치’를 드러내는 가장 강력한 시각적 전략이 되었다.

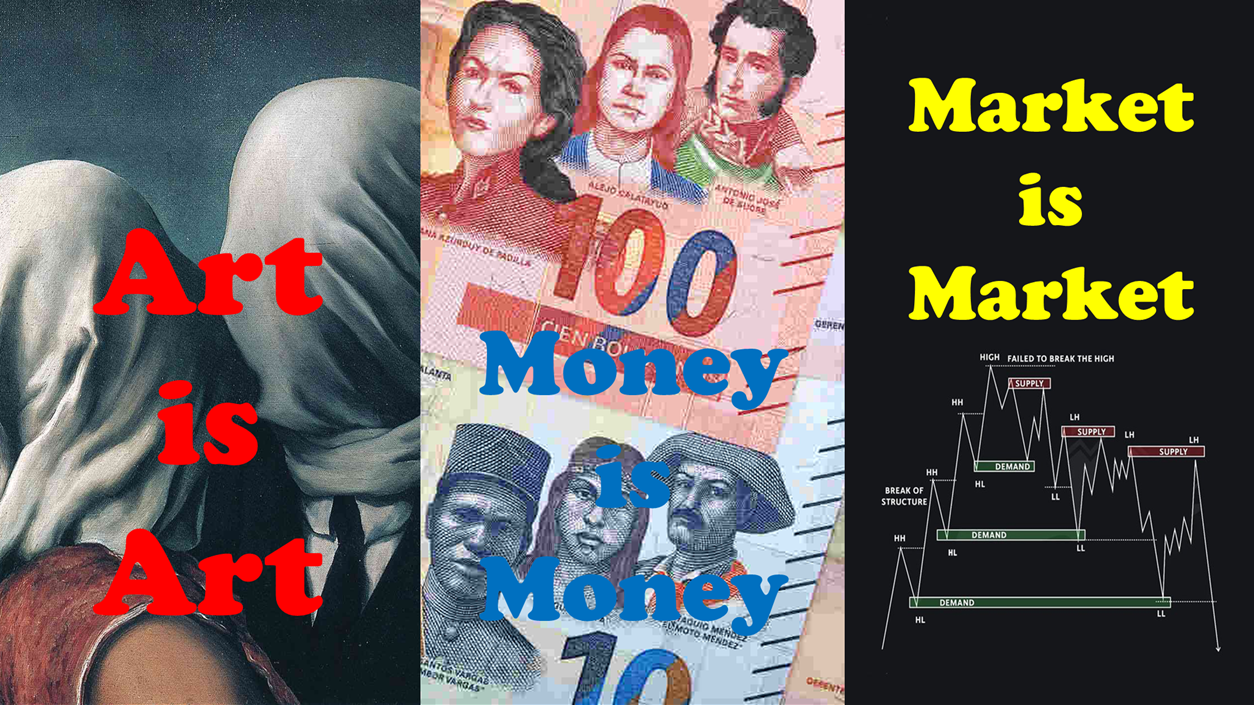

‘시장의 눈’으로 작동하는 컬렉터

현대

컬렉터의 시선은 개인적 미감을 넘어서 제도, 미디어, 기술, 금융을 관통하는 복합적 정보망과 연결되어 있다. 이들은 작가의 철학이나

작품의 실험성보다는 다음과 같은 다섯 가지 기준으로 작품을 판단한다:

•

누가

이미 샀는가? (1차 컬렉터의 사회적 신분)

• 어느 기관에 소장되었는가? (미술관, 공공

컬렉션 여부)

• 향후 재판매 가능성은? (옥션 낙찰률, 리세일

가치)

• 사회적 메시지는 무엇인가? (젠더, 정치성, 정체성)

• 지금 ‘뜨는’ 경향인가? (미디어 노출 빈도, SNS 영향력)

예를 들어, 단색화 작가 이우환이나 윤형근, 혹은 최근 부상한 신진 작가들의

시장가치는 컬렉터-옥션하우스-갤러리 간의 삼각 협업 구조

속에서 빠르게 상승한다. 그 속에서 컬렉터는 ‘시장의 눈’이자, ‘담론의 입’이

된다.

시장에서는 작가의

사상이 아니라 ‘누가 그것을 소유했는가’가 곧 브랜드가 되며, 작품은 계급적 기호이자 거래 가능한 문화자산으로 전락한다. 컬렉터는

오늘날 미술의 평가 메커니즘 그 자체다.

사회적

표상으로서의 예술 – 부르디외 이후

사회학자

피에르 부르디외는 『구별짓기』에서 문화자본과 취향의 구조가 계급의 재생산을 매개한다고 지적한다. 그의

이론을 한국 미술시장에 적용해 보면, 고가의 예술작품을 소유하는 행위는 단지 미적 경험이 아니라, 자신이 속한 사회적 층위를 공고히 하거나 상승시키는 상징적 수단이다.

오늘날 젊은

컬렉터들이 “명품 대신 그림을 산다”는 말은 자산의 다변화가

아니라 라이프스타일을 통한 신분의 재정의로 읽어야 한다. 작품은 그 자체로 이해받기보다는, 그것을 '이해할 수 있는 위치에 있는 자'의 언어로 사용된다. 그 결과, 미술작품은

폐쇄적 상징자본이자 계급의 언어가 된다.

스토리를

사는 자, 신화를 구성하는 자

오늘날의

컬렉터는 단순히 물질을 구매하는 것이 아니라, 그에 얽힌 내러티브—정치적

맥락, 정체성 서사, 사회적 메시지—를 함께 소비한다. 이처럼 ‘올바른

수집’을 했다는 감각은 윤리적 정당성과 계급적 안목이라는 이중의 우위를 부여한다.

예를 들어, 난민 이슈를 다룬 작품, 여성주의 서사가 강한 설치작품, 지역성과 토착성을 강조한 회화 등은 단지 미학적 성취보다 메시지의 ‘정치적

무게’로 가치가 정당화되며, 컬렉터는 그것을 수집함으로써

담론 형성의 주체처럼 자리매김하게 된다. ‘내러티브로 무장한 작품’은

컬렉터에게 단순한 자산을 넘어, 자아 정체성의 서사적 재료가 된다.

페미니즘 작가의

회화를 구매한 남성 컬렉터는 ‘진보적 취향’을 소유한 자로

위치되며, 한국 이주 작가의 작업을 수집한 해외 컬렉터는 ‘글로벌한

감수성’을 획득한 듯 연출된다. 이 모든 과정은 결국 ‘무엇을 보았는가’가 아니라 ‘무엇을

소유했는가’로 환원되며 이러한 방식의 컬렉팅은 새로운 위계를 형성한다.

이것이 바로

후기 자본주의의 예술적 전용이다. 작품은 더 이상 내재적 진실이나 감정의 매개가 아니라, 브랜드화된 담론과 기호로 전환되고, 그것은 컬렉터에 의해 선택되고

서사화되며 소비된다. 그리고 예술은 다시, 물화된다.

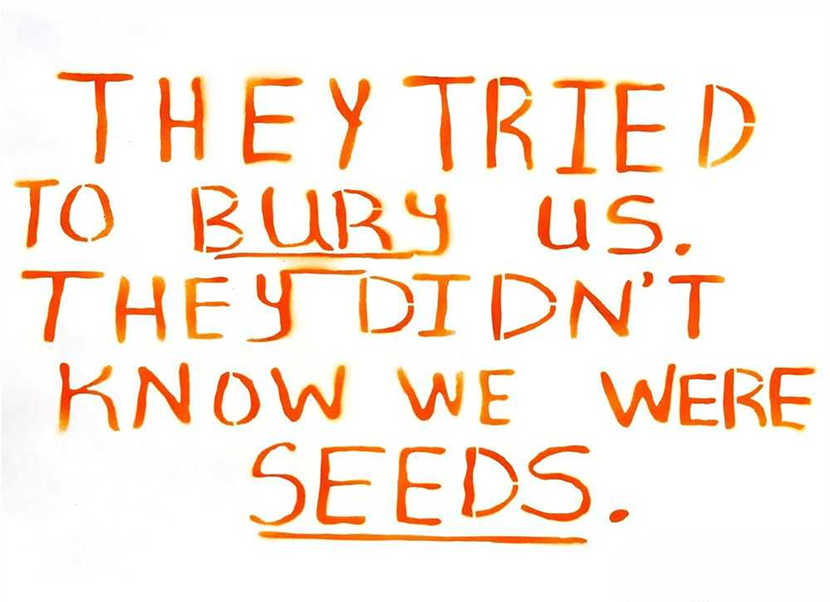

결론: 예술과 자본의 공모, 혹은 해체

컬렉터는

오늘날 예술시장의 주요 생산자이자, 가치의 서사를 설계하는 공동 저자다. 작품의 물리적 특성이나 미학적 실험성보다 그것이 누구에게 귀속되고, 어떤

서사에 편입되었는지가 더욱 큰 영향을 발휘한다.

이러한 구조는

자본주의가 부여한 “소유의 환상”과 문화자본의 상징기능이

맞물려 작동하는 대표적인 문화경제 메커니즘이다.

그렇다면 예술은

어디까지 예술로서 기능할 수 있는가?

예술작품이 해석의

대상이 아니라, 사회적 인증을 위한 도구로 기능하는 순간, 그

예술성은 어떻게 보존될 수 있는가?

예술이 자본과

손잡는 순간, 그것은 스스로의 해방을 포기하는가, 혹은 역설적으로

더 넓은 무대로 확장되는가?

이제 우리는

묻지 않을 수 없다.

“당신은 예술작품을 보는가, 아니면 그것을 통해 ‘보이고’ 싶은가?”

이 질문은 단지 감상의 문제를 넘어, 예술의 존재 조건과 자본주의 하에서의 그 가능성을

되묻는 것이다.

예술이 물화된

시대에, 수집은 단지 취향의 반영이 아니라 권력의 표명이다. 그리고

그 권력은 해석되지 않으면 자본의 힘을 통하여 확대 재생산된다.

인간 본성을

기초로 할 수 밖에 없는 순수 예술은 지금 이 순간, 스스로를 적극적으로 해체하지 못하면, 자본의 언어에 의해 완전히 대체될지도 모른다.

이 물음에 대한

해답은 물화된 시대의 예술가들이 반드시 정면으로 바라고 이겨내야만 할 당위성이자 진정성이 될 수 밖에 없을 것이다.

References

• 피에르 부르디외, 『구별짓기』(Distinction), 1979

• 사라 손턴, 『세븐

데이즈 인 더 아트 월드』(Seven Days in the Art World), 2008

• 올라프 벨타위스, 『토킹

프라이스』(Talking Prices), 2005

• 페기 구겐하임, 『예술

중독자의 고백』(Confessions of an Art Addict), 1946

• 찰스 사치 인터뷰, 『가디언』, 2009

김종호는 홍익대 예술학과 졸업 및 동대학원에서 예술기획을 전공하였다. 1996-2006년까지 갤러리서미 큐레이터, 카이스갤러리 기획실장, 아트센터나비 학예연구팀장, 갤러리현대 디렉터, 가나뉴욕 큐레이터로 일하였고, 2008-2017까지 두산갤러리 서울 & 뉴욕, 두산레지던시 뉴욕의 총괄 디렉터로서 뉴욕에서 일하며 한국 동시대 작가들을 현지에 소개하였다. 2017년 귀국 후 아트 컨설턴트로서 미술교육과 컬렉션 컨설팅 및 각 종 아트 프로젝트를 진행하였으며 2021년 에이프로젝트 컴퍼니 설립 후 한국 동시대 미술의 세계진출을 위한 플랫폼 K-ARTNOW.COM과 K-ARTIST.COM 을 운영하고 있다.