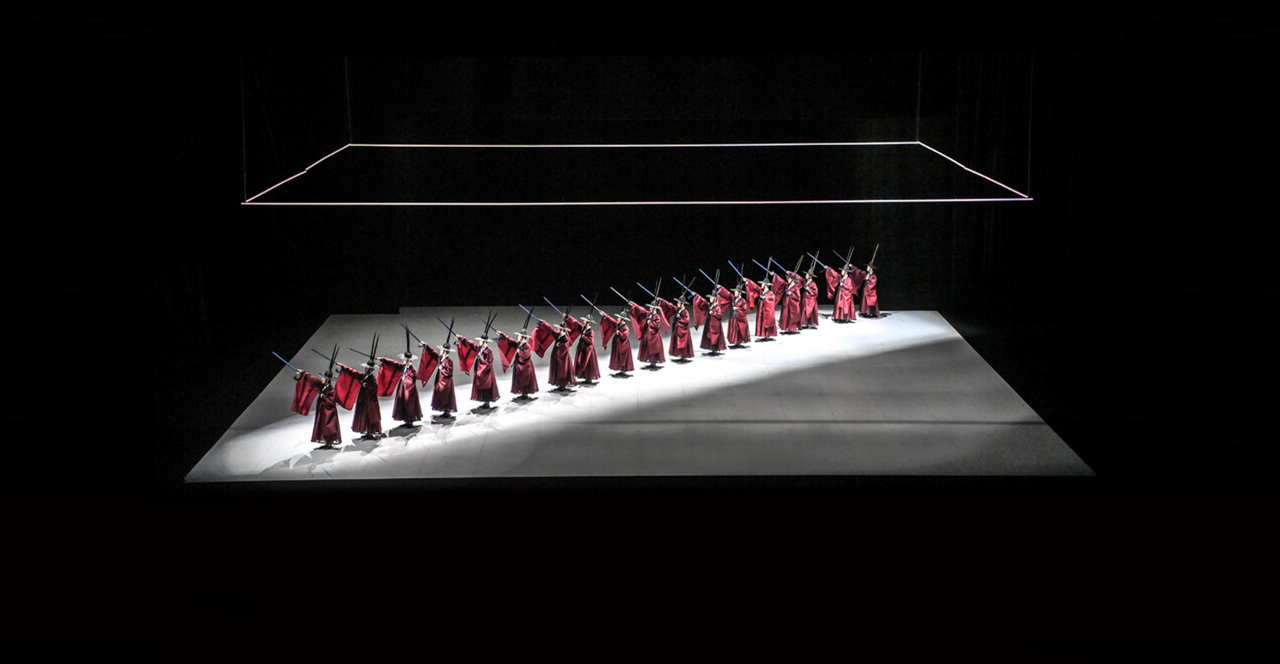

한국적 전통이 세계를 사로잡은 방식

2025년, 넷플릭스에서 공개된 애니메이션 《K-pop Demon Hunters》는

단순한 흥행을 넘어, 한국 전통문화의 시각적·신화적 상징들이

세계적으로 소비되고, 또 사랑받을 수 있다는 사실을 입증한 사례로 기록되었다.

《K-pop Demon Hunters》주인공들인 헌트릭스(Huntr/x) 멤버 미라, 루미, 조이가

한국 전통 도검류(월도, 단검, 비수 등)를 들고 있다. 이는

사실 고증은 아니지만 현대적 판타지와 K-팝적 미감으로 재구성해, 시각적으로

강렬하면서도 문화적 상징성을 부여하였다. / 사진: 넷플릭스

《K-pop Demon Hunters》주인공들인 헌트릭스(Huntr/x) 멤버 미라, 루미, 조이가

한국 전통 도검류(월도, 단검, 비수 등)를 들고 있다. 이는

사실 고증은 아니지만 현대적 판타지와 K-팝적 미감으로 재구성해, 시각적으로

강렬하면서도 문화적 상징성을 부여하였다. / 사진: 넷플릭스

도깨비, 장승, 무당, 삼신할미—한국인의

집단 무의식 속에 자리 잡아온 상징체계는 이제 전 세계 관객에게도 더 이상 낯설지 않은 감각으로 다가온다.

백제의 귀면와, 백제시대에 만들어진 귀신 얼굴이 새겨진 기와

《K-pop Demon Hunters》에 나오는 도깨비 캐릭터 / 넷플릭스

다양한 모습의 까치호랑이 그림. 까치와 호랑이, 정초에 ‘액막이와 기쁜 소식’을 전하는 세화인데 모든 계층의 사람들에게 인기를 얻으면서 민화를 대표하는 그림이 되었다. 사진 / 심규섭

《K-pop Demon Hunters》에 나오는 더피와 서씨 캐릭터 / 사진: 넷플릭스

케이팝의 리듬과 시각 언어를 기반으로, 이 신화적 존재들은 화려한 세계관 속에서 되살아났고, 그 이야기는

모두가 공유할 수 있는 엔터테인먼트로 확장되었다.

놀라운 것은 이 콘텐츠가 ‘문화적으로

친숙한’ 소재가 아니라는 점이다. 오히려 생경할 수도 있었던

한국 고유의 상징과 민속, 종교적 요소들이 전 세계적인 보편성을 획득하고 있다는 데에 이 작품의 전략적

본질이 있다.

성공의 핵심은 '감각의

재서사화'

해외 비평가들은《K-pop Demon

Hunters》의 성공을 두고 일관되게 강조한다. 이 작품은 전통 설화를 보존하거나 고증한

것이 아니라, 전통을 현재의 감각과 언어로 번역한 콘텐츠라는 점에서 탁월하다고 평가받는다.

SCMP(사우스 차이나

모닝 포스트)는 이 작품이 음악, 캐릭터, 색채, 리듬, 전통 도상의

시각적 해석을 유기적으로 엮어 하나의 감각 체계로 만든 점을 높이 평가했고, Salon은 사자보이즈와

헌트릭스라는 팀을 통해 한국 전통적 무당의 역할과 케이팝 아이돌이라는 현대적 상징이 교차하고 있다고 분석한다. 민화와

무속 신화는 이 애니메이션 안에서 구시대의 신비가 아니라, Z세대와 글로벌 시청자에게 감정적으로 다가오는

‘이야기 가능한 상징’이 되었다.

여기서 말하는 감각이란, 단지

시각적 아름다움이 아니라, 이미지가 하나의 내러티브로 변형되어 감정을 매개하고 소비되는 구조 자체를

의미한다.

《K-pop Demon Hunters》흥행 이후 국립 중앙 박물관 관람객 모습 / 뉴스 1

국립 중앙 박물관의 다양한 굿즈들, 왼쪽부터 반가사유상, 금동향로와 김홍도의 그림을 이용한 술잔등이 있다.

왜 미술은 같은 언어로 말하지 못했는가

한국의 동시대 미술은 예술적 실험과 감각적 정교함을 갖추고 있으며, 매년 수백 건의 전시와 수천 명의 작가들이 활동하고 있다. 그러나

이 흐름이 콘텐츠 산업의 언어로는 쉽게 이어지지 않고 있다. 작품은 전시가 끝나면 의미는 흩어져 쉽게

기억되지 않으며, 작가의 사유는 망각의 영역으로 사라진다.

한국의 동시대 미술은 ‘한

시대의 의미와 감각’을 충분히 포착하고 있음에도 불구하고, 다른

산업이나 문화적 문맥 속으로 이행시킬 수 있는 구조와 언어를 아직은 충분히 가지지 못하고 있다.

최근 서울 강남에 오픈한 모마 북 스토어 전경 / 사진: 현대카드

오사카 시 중심가 Shinsaibashi 지역의 Daimaru Shinsaibashi 백화점 본관(Main Building) 4층에 위치한 모마 디자인 스토어 / 사진: Tokyo Weekender

K-아트의 IP(지적재산권) 콘텐츠로의 전환

한국 미술이 콘텐츠가 되기 위해 그 본질을 버릴 필요는 없다. 하지만 지금과 같이 작가의 언어가 폐쇄된 미술구조 안에서만 유통되며, 작품이

플랫폼화되지 못한다면, 아무리 좋은 작업도 ‘공유되지 않는

낱개의 이미지’로 버려지게 될 것이다.

이제 미술은 더 이상 비평적 정당성만으로는 생존할 수 없다. 지금의 콘텐츠 시대는 하나의 이미지와 언어, 서사가 얼마나 다층적으로

구성되어 있고, 그것이 관객과 어떻게 감각적, 서사적으로

연결될 수 있는가를 본질적인 질문으로 삼는다.

《K-pop Demon

Hunters》는 이 점에서 아주 구체적이고 전략적인 해법을 제시했다. 전통 도상을 서사화하고, 캐릭터로 전환하며, 음악과 시각 효과로 구조화된 감각을 만들고, 이 모든 것이 관객의 팬덤과 2차 창작, 커버, 챌린지 등으로 확장될 수 있도록 구성된 것이다.

기억되지 않는 예술은 존재할 수 없다

지금 세계는 ‘한국’이라는 이름 아래 생산되는 거의 모든 콘텐츠에 주목하고 있다. 케이팝, 케이푸드, 케이뷰티, 케이드라마에

이어 K-아트가 그 다음을 이끌 수 있을지는, 이제 미술계

내부가 어떻게 감각을 구조화하고 서사를 축적하며, 타 언어와 산업으로의 전환을 기획할 수 있는가에 달려

있다.

이는 단순한 아카이빙이나 번역의 문제를 넘어 서사가 기록되고, 작가의 사유가 설명되며, 그것이 다시 다른 콘텐츠로 이어질 수 있는

구조, 다시 말해 하나의 작업에서 열 가지 이야기가 자라날 수 있는 시스템을 만드는 일이다.

예술이 다시 말해지기 위해 필요한 것

지금 K-Art에게

필요한 것은 ‘작품의 완성도’를 넘어 ‘이야기의 유통력’이며, 감상자가

아닌 공동 창작자와의 연결이다.《K-pop Demon Hunters》는

한국 전통문화의 예술적 원형이 어떻게 대중과 세계의 감각 속에서 작동 가능한 콘텐츠가 되었는지를 보여주는 가장 구체적인 예시다. 마찬가지고 케이아트 역시 세계의 미술애호가들과의 관계가 생기지 않는 작품은 이제 더 이상 세계에서 살아남기가

쉽지않다.

이러한 관점에서 순수미술 역시 하나의 콘텐츠로서 그

결과물의 과정을 설계할 수 있어야 한다. 가능한 빠른 시일내에, 이러한

흐름이 멈추기 전에 한국 동시대 미술계는 스스로를 기록하고, 이야기하며, 다시 사용될 수 있는 국제적 언어로 만들어야 한다. 지금, 그것이 바로 우리가《K-pop Demon Hunters》의 성공을

통해 미술계가 빨리 배우고 수용해야만 하는 가장 큰 시사점이다.