사라지는 작가들, 남지

않는 기록

한국 동시대 미술의 현장을 자세히 들여다보면 한 가지 놀라운 사실이

있다.

수많은 전시와 프로젝트가 매주 열리지만, 정작 작가 자신을 체계적으로 기록한 공식 웹사이트는 거의

존재하지 않는다.

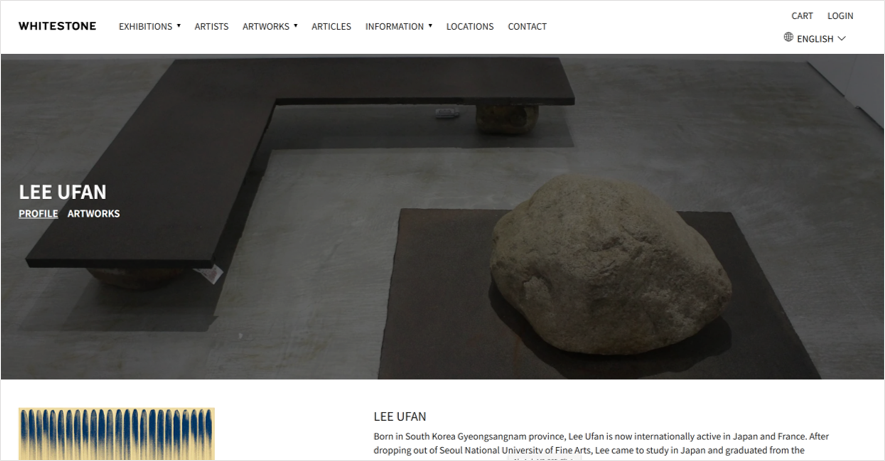

갤러리

홈페이지에 소개된 이우환 작가 / 화이트스톤갤러리 홈페이지 캡처화면

갤러리

홈페이지에 소개된 이우환 작가 / 화이트스톤갤러리 홈페이지 캡처화면이우환 작가의 개인 웹사이트는 없으며 카탈로그 레조네도 없는 것을

볼 수 있다. 한국을 대표하는 박수근, 이중섭 등 그 어떤

작가의 카탈로그 레조네도 없다.

검색하면 갤러리 페이지나 기사 조각만 흩어져 있을 뿐, 작가의 작품 세계를 맥락적으로 읽을

수 있는 구조는 찾아보기 어렵다. 그나마 존재하는 웹사이트조차 전시 일정과 간단한 소개문 정도로

한정되어 있고, 작품 이미지의 품질은 낮으며, 비평이나 연구

자료는 거의 누락되어 있다.

결국 작가의 작업은 SNS 피드 속 ‘이미지

조각’으로만 소비되고, 시간이 지나면 흔적 없이 사라진다.

SNS는 즉흥적이고, 웹은 지속적이다

한국 작가들의

인스타그램 캡처화면 / 사진:국민일보

한국 작가들의

인스타그램 캡처화면 / 사진:국민일보최근 한국 작가들은 인스타그램을 중심으로 활발히 활동한다. 실시간으로 작업을 공개하고, 관객과 직접 소통하며, 전시 홍보를 진행한다.

하지만 이 SNS 중심의 활동은 표면적이고

일시적이다. 피드는 흘러가고, 알고리즘은 과거를 잊는다. SNS는 ‘현재’를 보여주는 창이지만, 웹사이트는

작가의 ‘역사’를 보존하는 토대다.

두 매체는 경쟁 관계가 아니라 기본

인프라와 확장 도구의 관계여야 한다. 웹이라는 구조적 기반 위에서 SNS를 병행할 때, 비로소

작가의 메시지는 일회성 노출을 넘어 지속 가능한 영향력으로 확장된다.

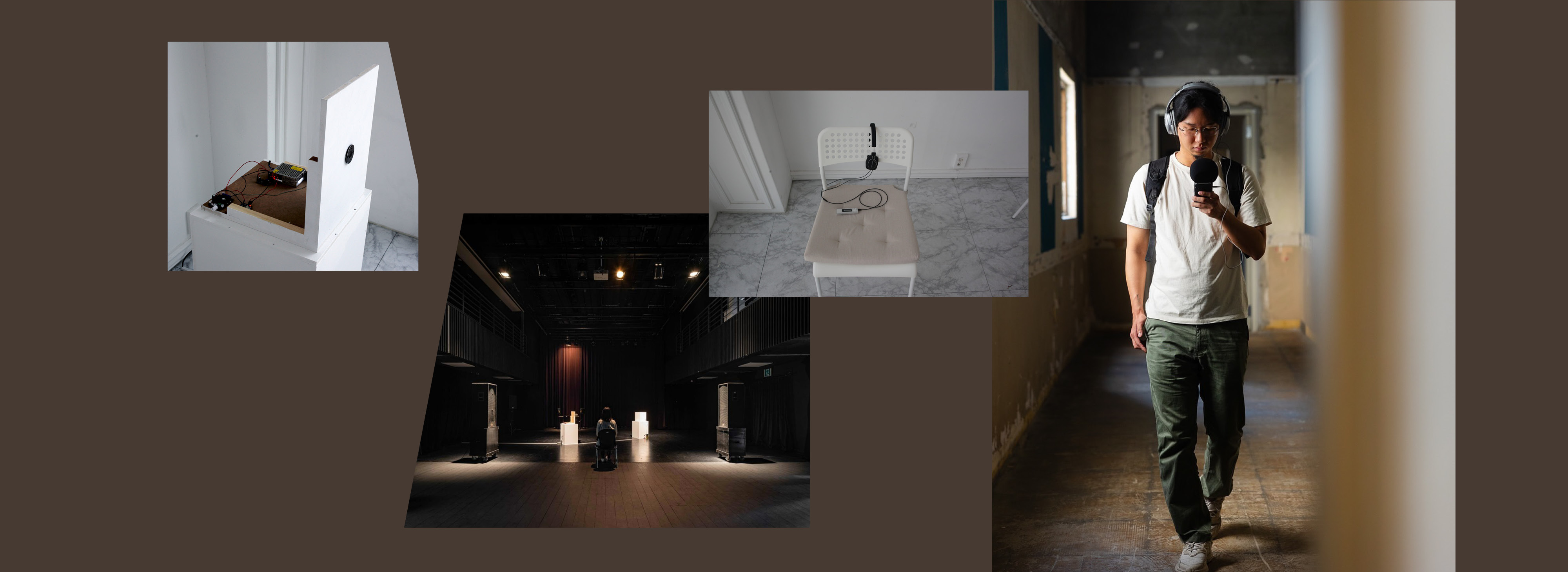

웹사이트는 평생의 과업을 기록하는 창의적 매체

웹사이트는 단순한 홍보의 수단을 넘어 한 예술가의 세계를 기록하고, 시간 속에 위치시키는 평생의 과업이다.

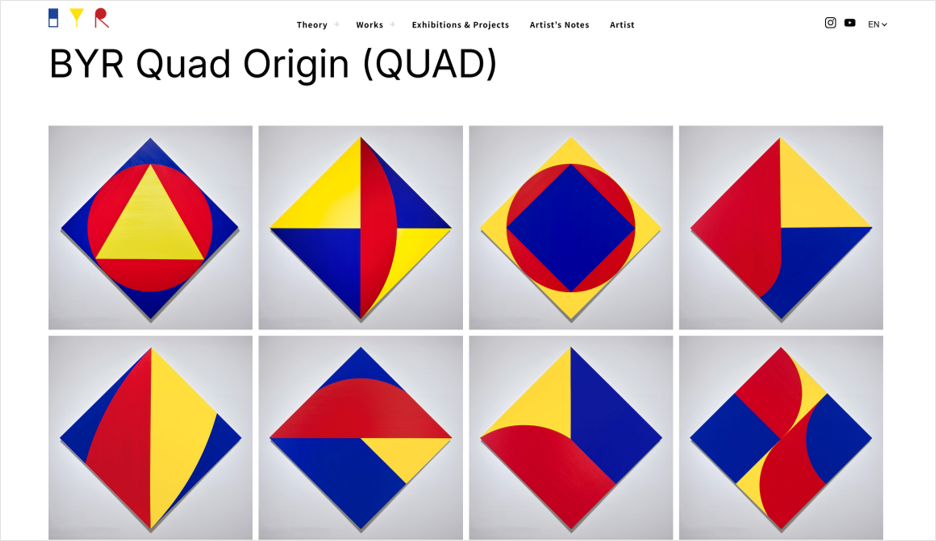

김희조 작가 웹사이트 (heejokim.com) 캡처화면

작가의 작품세계를 보여주는 이론이나 작가 스테이트먼트, 그리고 작품들을 체계적으로 잘 정리하여 한글과 영문으로 소개하고 있다.

창작은 순간의 행위이지만, 기록은

그 예술을 시간 위에 남긴다.

스스로의 작업을 정리하고 설명하는 행위는 단순한 관리가 아니라 ‘예술의 문법’을 완성하는 마지막 단계다.

훌륭한 웹사이트는 단순한 이미지 나열이 아니라 작가의 언어, 철학, 작업의 변화를 한눈에 보여주는 구조다. 그 안에는 작가 평생의 작품 이미지, 전시 이력, 작가노트, 비평문, 설치 뷰, 인터뷰, 그리고 작품의 생성 과정을 이해할 수 있는 모든 자료가 들어가야 한다.

이런 기록이 꾸준히 축적될 때, 웹사이트는 도록을 넘어 ‘살아

있는 카탈로그 레조네(Catalogue Raisonné)’가 된다. 그것이

결국 작가의 뛰어남을 보여주게 되고 자연스럽게 작가의 홍보와 프로모션으로 이어진다.

카탈로그 레조네의 부재, 그리고

그 의미

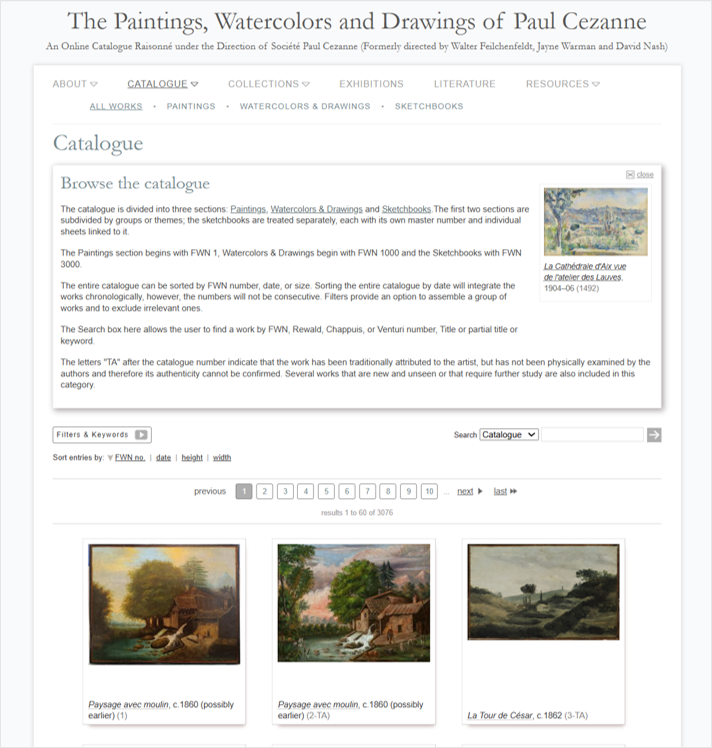

세잔 평생의

모든 작품을 볼 수 있는 디지털 카탈로그 레조네 / 출처: https://www.cezannecatalogue.com 캡처화면

세잔 평생의

모든 작품을 볼 수 있는 디지털 카탈로그 레조네 / 출처: https://www.cezannecatalogue.com 캡처화면‘카탈로그 레조네’란 한 작가의 평생 작업을 연도, 매체, 크기, 소장처, 전시, 문헌 등과 함께 학문적으로 정리한 완전한 예술

기록서다.

그것은 단순한 목록이 아니라, 작가의 존재를 예술사 속에 위치시키는 증거의 문서이며, 예술의 지속성과 진정성을 보증하는 가장 강력한 장치다.

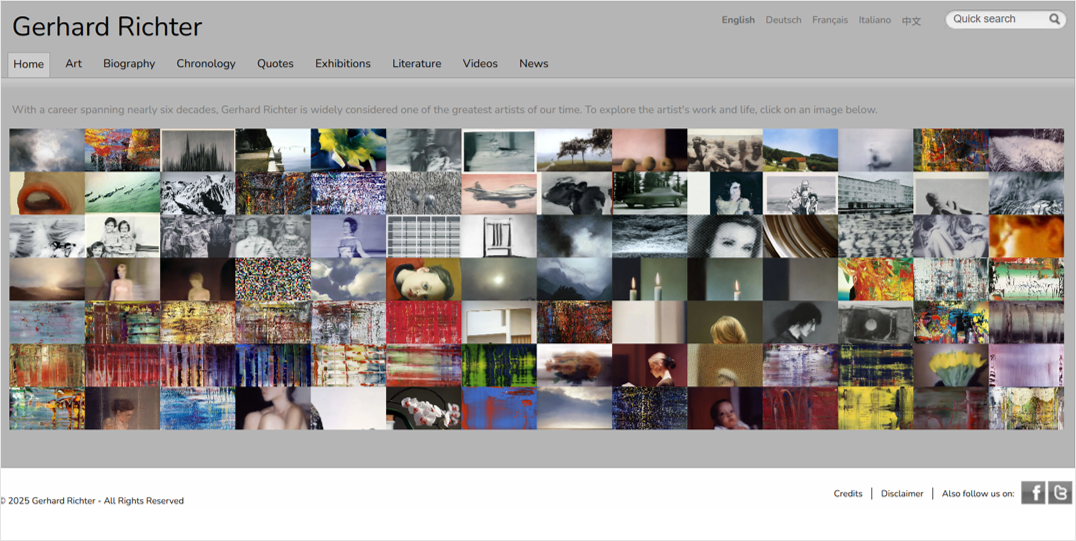

게르하르트

리히터(Gerhard Richter)의 온라인 카탈로그 레조네 메인화면 / 출처: https://www.gerhard-richter.com

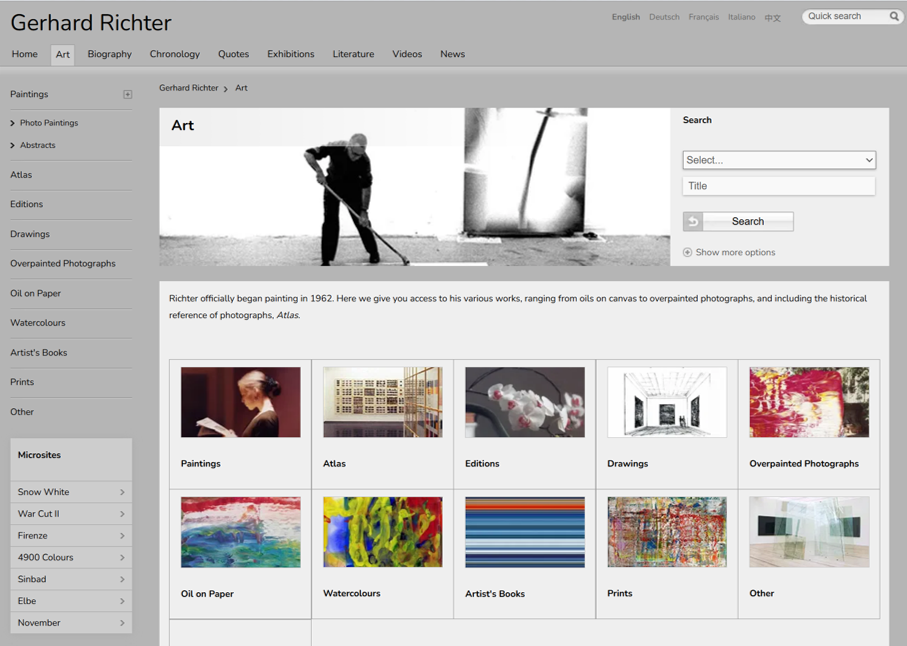

게르하르트

리히터(Gerhard Richter)의 온라인 카탈로그 레조네 메인화면 / 출처: https://www.gerhard-richter.com 게르하르트

리히터(Gerhard Richter)의 온라인 카탈로그 레조네 Art

메뉴 화면 / 출처: https://www.gerhard-richter.com

게르하르트

리히터(Gerhard Richter)의 온라인 카탈로그 레조네 Art

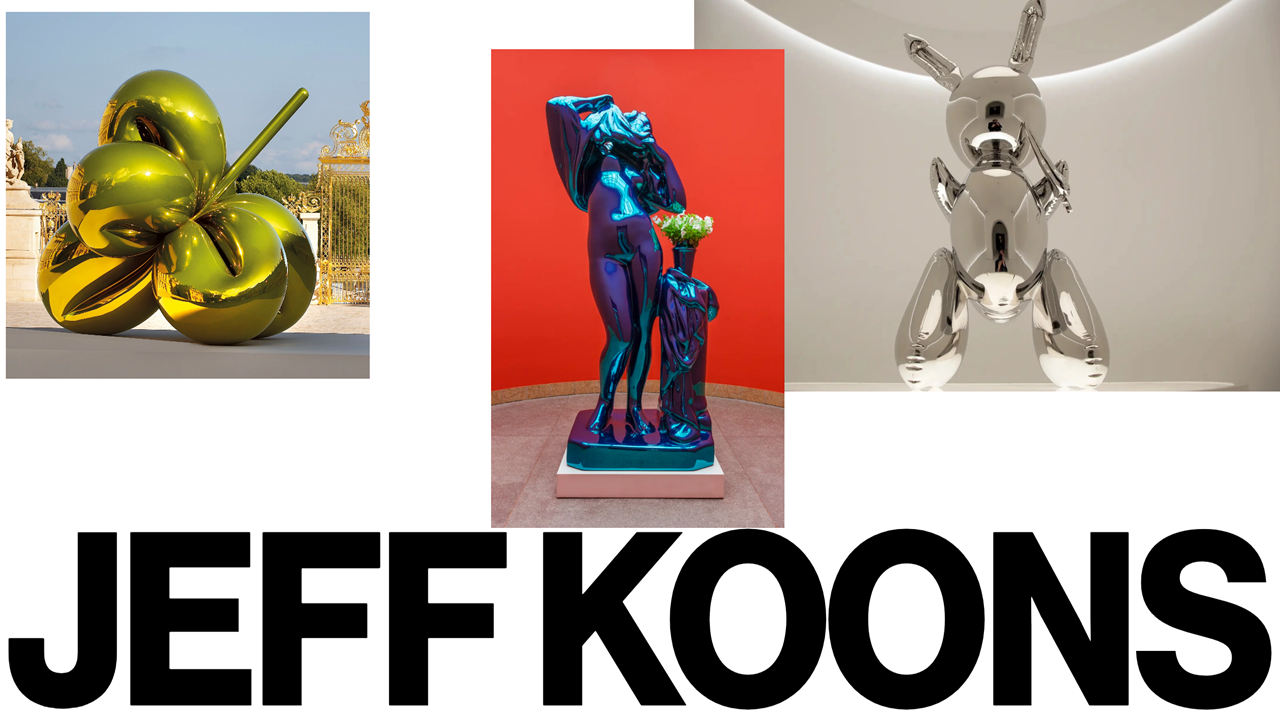

메뉴 화면 / 출처: https://www.gerhard-richter.com세잔(Paul Cézanne),

프란시스 베이컨(Francis Bacon), 제프 쿤스(Jeff

Koons), 게르하르트 리히터(Gerhard Richter)의 온라인 카탈로그 레조네를

보면 그들의 작품을 단지 보여주는 정도를 넘어 그 예술세계를 연구·검증·전승할 수 있는 구조로 만든 기록 체계이다.

이것이 존재하기 때문에 그들의 예술은 시대와 시장을 뛰어 넘어 존재하고 살아남게 되는 것이다.

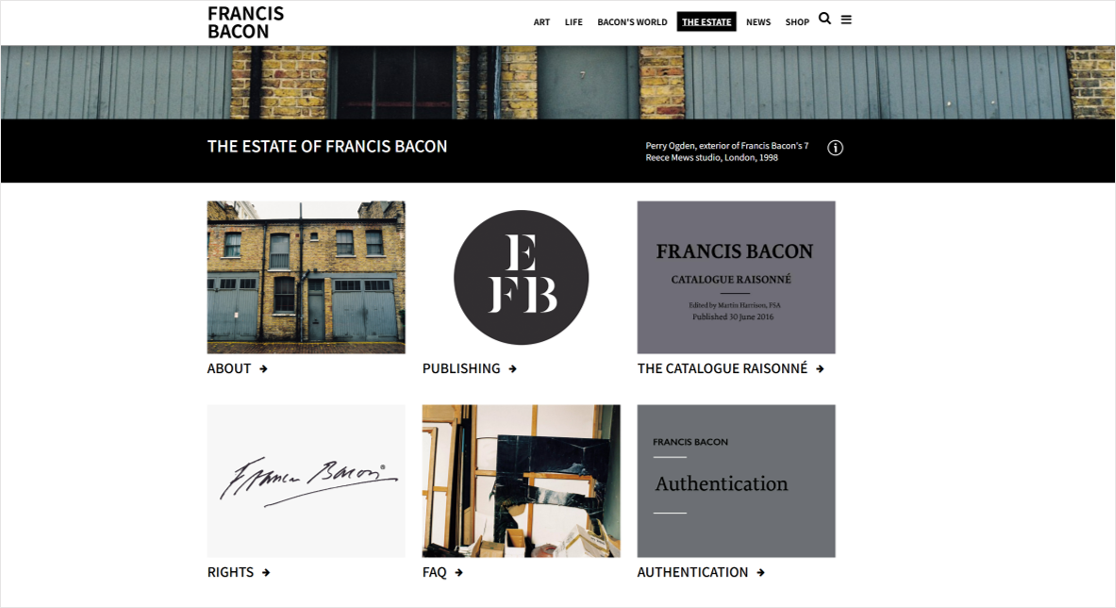

프란시스

베이컨의 온라인 카탈로그 레조네 / 출처: https://www.francis-bacon.com

프란시스

베이컨의 온라인 카탈로그 레조네 / 출처: https://www.francis-bacon.com한국 작가들의 작품은 존재하지만,

그 존재를 증명할 체계적 기록이 없다. 이것이 한국 미술을 “지금만

존재하는 예술”로 만들고, 세계 속에서 그 역사를 짧게 보이게

하는 이유다.

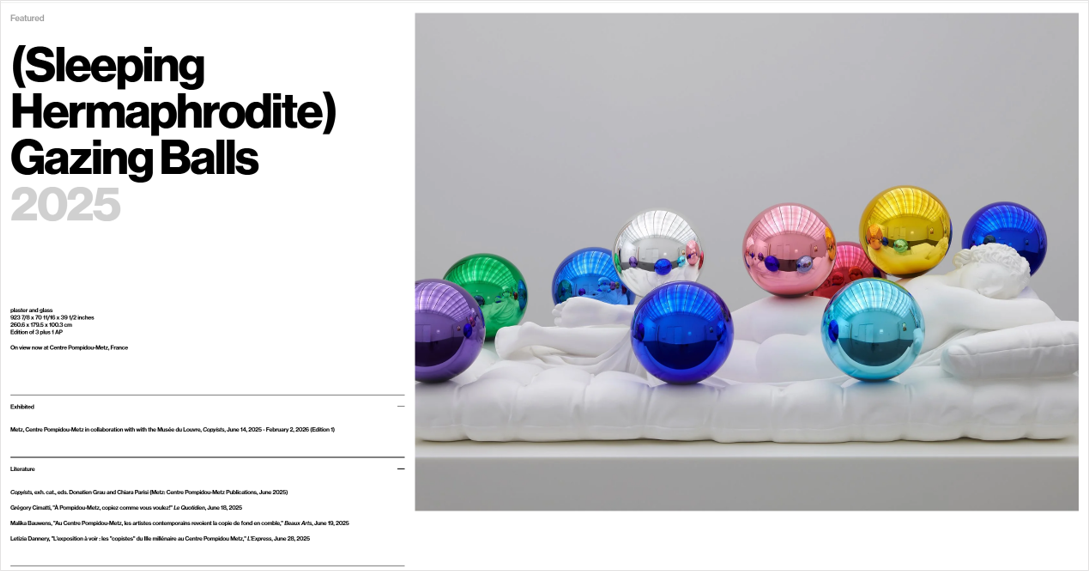

제프 쿤스의

온라인 카탈로그 레조네 / 출처: https://www.jeffkoons.com

제프 쿤스의

온라인 카탈로그 레조네 / 출처: https://www.jeffkoons.com왼쪽 아래 부분을 보면 이 작품의 전시참여기록이나 도록이나 책 등에 소개된 출처를 상세하게 보여주고 있다.

대한민국에는 아직까지 단 한 명의 작가도 정식으로 인정받은 카탈로그 레조네를 보유하지

못했다는 것은 굉장히 놀라우면서도 충격적인 사실이다.

그 이유는 단순히 제도나 자원의 부족이 아니라, 예술을 기록하고 남기는 것을 창작의 일부로

인식하지 못한 기록문화의 부재 때문이다.

한국 미술의 구조적 결핍

한국의 미술 생태는 여전히 ‘전시

중심’이다.

작품 이미지만 실린 도록 몇 권,

전시에 관계된 엽서나 얇은 도록 혹은 보도자료 정도가 기록의 전부이다. 전시가 끝나면 도록은

의미없게 되고, 자료는 흩어진다.

공공기관조차 작가 데이터베이스를 일관된 표준으로 관리하지 않는다.

갤러리의 상업 중심 구조 속에서 작가 개인의 디지털 주권은 부재하고, 작가 스스로 자신의

세계를 기록할 수 있는 공식 채널은

존재하지 않는다.

결국 한국 작가의 예술은 ‘사건

단위’로만 소비되고, 지속 가능한 맥락으로 연결되지 않는다. 이는 단지 홍보의 문제가 아니라, 한국 미술의 역사적 연속성을 위협하는

구조적 결함이다.

웹 인프라 구축은 세계 진출의 출발점

한국 미술이 세계로 나아가기 위해서는 해외 전시에 앞서 기록을 남길 수 있는 구조가

우선이다. 국제적으로 통용될 수 있는 아티스트

전문 플랫폼은 이제 선택이 아니라 필수다.

여기서 말하는 플랫폼은 단순히 웹사이트 제작을 넘어서, 작가의 데이터가 표준화되어 세계

기관·갤러리·컬렉터가 신뢰할 수 있는 공식 정보로 작동하는

구조를 의미한다. 이러한 기반이 마련될 때, 작가는

자신의 예술을 능동적으로 세계에 설명할 수 있고, 그 기록은 미래의 연구자에게 전달된다. 이것이 진정한 세계 진출의 출발점이다.

예술은 창작으로 시작하지만 기록으로 완성된다

예술은 순간의 창조로 태어나지만,

기록을 통해 영속성을 얻는다.

SNS는 현재를 증명하지만, 웹사이트는 역사를 남긴다. 작가의

웹사이트는 작품의 저장소가 아니라, 그 예술 세계의 ‘언어적

지도’이며, 시간 속에서 작가의 존재를 보증하는 가장 확실한

형태다. 지금 필요한 것은 더 많은 전시나 홍보가 아니라, 예술이 사라지지 않도록 하는 기록의 문화다.

무엇보다도 우선적으로 한국 작가가 미술계에서 살아남고 활동하며 세계로 나아가 그들과 소통하기 위해서는 자신의 예술세계를 스스로 기록하고 해석할 수 있는 구조를

가져야 한다. 또한 국제적인 언어와 갤러리나 매니저 홍보 전문가로서의 역할을 대신할 수

있는 플랫폼을 구축해야만 한다.

작가의 웹사이트 구축, 그것은

한 작가의 생존을 넘어 평생의 작품활동을 미학적 미술사적으로 가치로 정리하여 역사와 후대에 남기는, 가장

기본적이자 최종적인 매체로서 오늘날 작품활동에 있어 반드시 갖추어야만 할 필요충분조건임을 빨리 깨닫길 바란다.