세계적인 미술 전문 저널 「The Art

Newspaper」가 2025년 6월

“Korean Artists Today 2025” 라는 제목의 한국 현대미술 특집을 발행했다.

이번 기획은 문화체육관광부와 예술경영지원센터(KAMS)의

협력 아래 제작된 것으로, 단순한 국가 홍보를 넘어 한국

동시대 미술의 현황과 작가들의 개별 세계를 국제 독자에게 전달하려는 시도로

읽힌다.

메인 기사와 작가 인터뷰, 그리고 주요 큐레이터와 미술관

관계자들의 발언이 함께 구성되어 있으며, 한국 미술이 어떤 배경에서,

어떤 흐름 속에 세계 무대의 중심으로 진입하게 되었는지를 종합적으로 보여준다.

「The Art Newspaper」가 2025년 6월 한국 동시대 미술 특집 기사 “Korean Artists Today 2025”를 실었다. / 사진: :The Art News Paper 홈페이지

한국 미술의 확산 ― “세계와 함께 호흡하는 동시대성”

메인 피처 기사 “Korean artists are taking

the world by storm—but why does their work resonate so widely?” (리사 모비우스, 2025.6.2)는 런던, 뉴욕,

아부다비, 싱가포르까지 세계 미술계 곳곳에서 한국 작가들이 두드러진 활약을 보이는 이유를

짚는다.

기사는 이렇게 말한다.

“한국

작가들은 수십 년 전부터 세계 미술 무대의 일부였다. 그러나 지금의 그들은, 보다 섬세하고 복합적인 방식으로 세계 속 자신들의 자리를 새롭게 만들어가고 있다.”

즉, 한국 미술은 더 이상 주변부의 ‘신흥 지역 미술’이 아니라 세계

동시대 담론 속에서 함께 움직이는 한 축으로 자리 잡고 있다는 것이다.

샤르자 미술재단의 이지원 큐레이터는 “K-pop에서 한국

드라마에 이르기까지, 한국 문화는 세계의 대중문화 지도 속에 뚜렷이 자리했다” 며 이제 미술 또한 그 흐름 속에서 자연스럽게 확장되고 있다고 말했다.

로스앤젤레스 현대미술관의 클라라 킴(Clara Kim) 역시 “이제는 전 세계 미술계가 한국 미술의 진화를 직접 목격하고 있다” 고

덧붙인다.

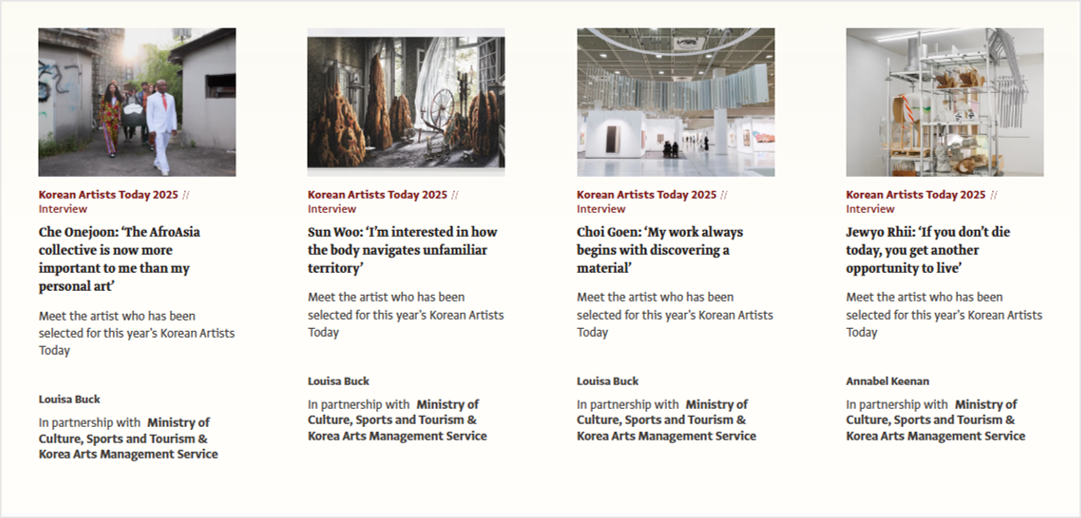

송은문화재단 그룹전에 참가한 작가들을 중심으로 소개하고 있다. /사진:The Art News Paper 홈페이지

작가들의 현재 ― “개념과 감정이 만나는 세계”

특집의 중심에는 한국 작가들이 세계 무대에서 어떤 방식으로 자신들의 언어를 만들어가고 있는지가 소개되고

있다.

김아영(Ayoung Kim)의 단채널 비디오 〈Delivery Dancer’s Sphere〉(2022) 는 한국의 ‘플랫폼 노동(배달 경제)’을 탐구한다. 작가는 오는 11월 6일부터 2026년 3월 16일까지 뉴욕 MoMA PS1에서 개인전을 개최할 예정이다. / 제공: 작가 및 갤러리 현대.

김아영(Ayoung Kim)은 단채널 영상〈Delivery Dancer’s Sphere〉(2022)를 통해 한국의 플랫폼 노동(‘딜리버리 경제’)을 탐구한다. 기술, 인간, 움직임의 관계를 영상적 리듬으로 풀어내며, 오는 11월 뉴욕 MoMA PS1에서 개인전을 앞두고 있다.

서도호(Do Ho Suh)는 런던 테이트 모던에서〈Rubbing/Loving

Project: Seoul Home〉(2013–22)을 선보이며, ‘공간과 기억, 개인의 이동성’을

주제로 건축적 재현의 새로운 방식을 제시했다. 그의 작업은 전통 단색화 이후의 한국 조형언어가 어떻게 ‘기억의 구조물’로 확장되는지를 보여준다.

서도호(Do Ho Suh)의 작품 〈Rubbing/Loving Project: Seoul Home〉(2013–22) 은 현재 런던 테이트 모던(Tate Modern) 에서 전시 중이다. / © 서도호(Do Ho Suh)

이불(Lee Bul) 의

대형 설치〈Long Tail Halo〉는 뉴욕 메트로폴리탄 미술관의 파사드 커미션으로 제작되어, 금속 구조물과 조명, 신화적 상징을 결합한 대작으로 현대적 여성성과

인간 존재의 근원을 탐구한다.

이불(Lee Bul)의 작품 〈Long Tail Halo〉 는 메트로폴리탄 미술관(The Metropolitan Museum of Art) 의 제네시스 파사드 커미션(Genesis Facade Commission) 작품으로, 6월 10일까지 전시되었다. / 사진: 유제니아 버넷 틴즐리(Eugenia Burnett Tinsley); 제공: 메트로폴리탄 미술관.

양혜규(Haegue Yang)는 기사에서 “한국의 예술가들은 어떤 시대적 환경에서도 훌륭했다”고 말하며, 한국 작가들의 국제적 재조명이 ‘이제서야 이루어진 자연스러운 일’이라고 표현한다. 그녀의 작품은 재료와 개념, 언어의 경계를 허무는 대표적 예로 소개된다.

이미래(Mire Lee)는 신체와 감정의 경계를 탐구하는 설치 작업으로 언급되며, 젊은

세대 작가들 가운데 가장 빠르게 국제 무대에서 주목받는 인물 중 하나로 소개된다.

강서경(Suki Seokyeong Kang)은 덴버 현대미술관에서 열린 대규모 개인전으로 언급되며, 한국

전통의 리듬감과 현대적 구조를 결합한 회화적 설치로 “조형 언어의 균형과 긴장”을 탐구한다고 평가받는다.

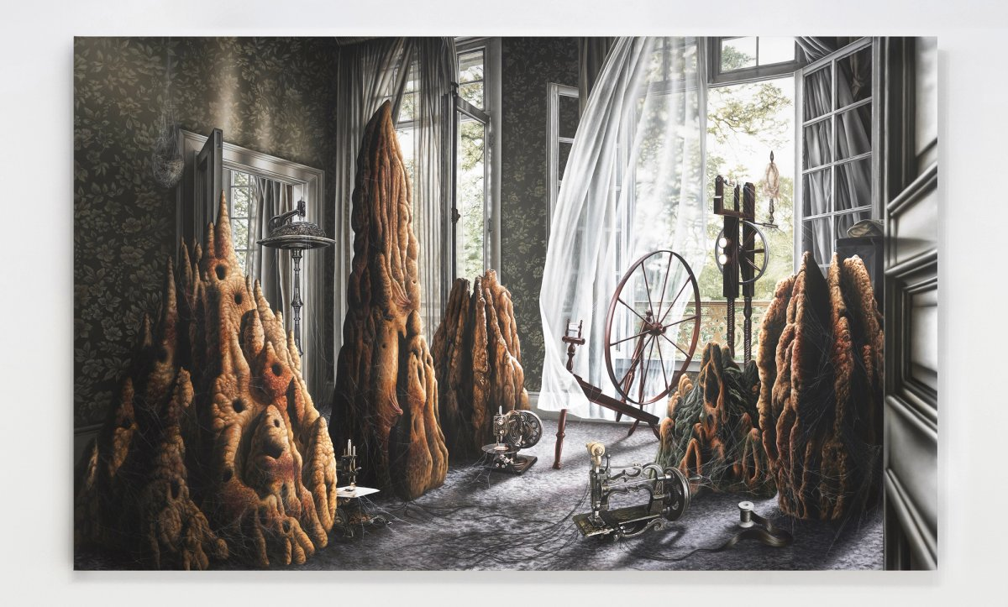

이외에도 선우(Sun Woo), 권병준(Byungjun Kwon), 최원준(Che Onejoon), 김민애(Minae Kim), 박민하(Minha Park) 등의 작가를 각기 다른 주제와 매체로 소개한다.

선우는 신체 감각을 “몸의 지형(body’s landscape)”으로 정의하며, 신체가 세계를 지각하는

방식 자체를 작업으로 확장한다.

선우(Sun Woo)의 작품 〈Weaver’s Room〉(2024) 은 여성의 착취와 노동 문제를 다루고 있다. / 사진제공: 작가.

권병준은 사운드와 퍼포먼스를 결합해 관객을 ‘탈수동적 상태’로 이끄는 실험을 지속하고, 최원준은 사진과 설치로 개인과 집단의 경계를 탐구하며, 김민애는 일상의 모순과 유머를 통해 익숙한 장면을 낯설게 만든다.

최원준(Che Onejoon)의 뮤직비디오 〈Welcome to My Funeral〉(2022) 의 스틸 이미지./ 사진제공: 작가.

박민하는 “즉각적으로 설명되지 않는 상태를 만들고 싶다”고 말하며, 감정의 여백이 가진 미적 긴장을 탐구한다.

박민하(Minha Park)의 작품 〈Underpass, Midnight〉(2023). 제공: 작가 및 휘슬(Whistle). / 사진: 이안 양(Ian Yang) © 박민하(Min Ha Park).

이처럼 이 특집은 작가 개개인의 언어를 일일이 통역하지 않고, 그들의

감각과 태도를 통해 지금 한국 미술이 지닌 ‘감정의

지형도’를 조용히 보여준다.

“90년대 이후, 열린 회로 속의 한국 미술”

서울시립미술관의 여경환 큐레이터는 “1990년대 이후 한국

미술은 세계화라는 사회·정치적 변화 속에서 동시대성과 다층성의 개념을 적극적으로 수용해왔다”고 설명한다.

광주 비엔날레(1995), 부산 비엔날레(1998), 서울미디어시티 비엔날레(2000)의 탄생은 한국 현대미술의

제도적 기반을 마련했고, 그 과정에서 공공·사립 미술관, 갤러리, 신생 공간이 폭발적으로 늘어났다.

화이트 큐브, 페로탱, 페이스

같은 글로벌 갤러리의 서울 진출과 2022년 Frieze

Seoul의 출범은 한국 미술이 글로벌 네트워크 안으로 자연스럽게 편입되는 계기가 되었다.

과거와 현재를 잇는 전시 ― “실험의 기억과 새로운 맥락”

기사는 최근 국제적으로 큰 반향을 일으킨 전시《Only

the Young: Experimental Art in Korea 1960s–1970s》를 중요한 전환점으로 소개한다.

국립현대미술관(MMCA)에서 시작해 뉴욕의 구겐하임 미술관(2023)과 LA 해머 뮤지엄(2024)으로

이어진 이 전시는 한국 1960~70년대 실험미술의 급진적 정신을 세계 아방가르드와 연결지었다.

구겐하임 뉴욕에서 2023년 개최되었던 《한국 실험미술 1960-70년대》 전시 모습 / 사진:구겐하임미술관

큐레이터 강수정은 “그 시기의 열정적이고 급진적인 미학은

지금 한국 미술의 뿌리이자 여전히 살아 있는 증언”이라고 말했다.

여경환 큐레이터 또한 이를 “백남준(Nam June Paik)을 중심으로 실험정신이 국제적 회로로 확장된 결정적 시기”로 설명한다.

브랜딩이 아닌, 스스로의 언어로

기사의 후반부는 한국 미술의 현 위치를 간결하지만 인상 깊게 정리한다.

“예술의 섬세함과 복잡성은 단순히 ‘K-Art’라는 브랜드로 포장되기를 거부한다.”

즉, 한국 미술은 한류 문화의 연장선으로 소비되는 것이 아니라, 그 자체로 고유한 감각과 사유의 언어를 지닌 예술로

다뤄져야 한다는 것이다.

여경환 큐레이터는 “대부분의 한국 작가에게 ‘한국성(Koreanness)’은 주장할 정체성이 아니라, 오히려 끊임없이 새롭게 해석되는 내면의 과제” 라고 말한다.

이는 전통과 세계, 개인과 사회의 경계를 오가며 자기 언어를

구축해가는 한국 미술의 현재를 가장 정확히 표현한 문장이라 할 수 있다.

세계 속의 한국 미술, 그리고 그 너머

「The Art Newspaper」의 “Korean Artists Today 2025” 는

지금 한국 미술이 얼마나 다양하고 복합적인 지점에서 세계와 교감하고 있는지를 보여준다.

이 특집은 “발견되는 한국 미술”이 아니라, 이미 세계 미술의 언어 속에 자리 잡은 한국 작가들의 ‘지금’을 담은 기록이며, 기획의 전반에는 “한국 미술을 하나의 이미지로 정의할 수 없다”는 전제가 깔려 있다.

한국 미술만의 다양성과 복수성이야말로 오늘 세계가 한국 미술에 매혹되는 가장 큰 이유이며, 더 이상 번역되어 소개되는 대상이 아니라, 스스로의

언어로 세계와 대화하는 주체가 되고 있다는 것이라 할 수 있다.