2020년대 들어 세계 미술계는 빠르게 재편되고

있다. 특히 주목되는 변화는 흑인 아티스트에 대한 전례 없는 관심이다.

주요 미술관의 전시, 글로벌 아트페어의 수요, 컬렉터의

구매 목록 모두가 이 흐름을 반영하고 있다. 그러나 이 현상은 단지 하나의 유행을 넘어, 두 개의 문화적 흐름—포스트식민주의(Postcolonialism, 탈식민주의)와 정치적 올바름(Political Correctness, 이하 PC주의)이 결합한 결과로 해석할 수 있다.

이 두 ‘PC’는 각각 식민주의의 유산을 비판하고, 사회적 소수자를 포용하려는

언어적·제도적 실천을 의미한다. 흑인 아티스트의 부상은 이

두 흐름이 예술 제도와 담론 속에 실질적으로 작동하고 있다는 하나의 결과다.

전시장에서 발견된 변화

2020년 이후 미국과 유럽의 주요 미술관들은

앞다투어 흑인 아티스트를 조명하는 전시를 기획했다. 뉴욕 휘트니미술관,

테이트모던, 뉴뮤지엄, 샌프란시스코 현대미술관(MoMA SF), 버클리 아트 뮤지엄 등이 대표적이다.

이들 기관의 전시는 단순히 다양성을

강조하는 데 그치지 않고, 제도적 책임과 윤리적 실천으로서의 큐레이션을 내세운다. 예를 들어, 테이트는 “포스트식민

시대에 걸맞은 시각의 복원을 시도한다”고 밝히며 흑인 디아스포라 작가들을 중심으로 기획된 그룹전을 개최했다.

컬렉션 전략도 바뀌었다. 영국 문화예술기금은 2021년부터 다양성·형평성·포용성(Diversity,

Equity, Inclusion, 이하 DEI) 원칙에

따라 별도 예산을 편성했고, 미국의 주요 미술관도 ‘흑인

생명도 소중하다(Black Lives Matter, 이하 BLM)’ 운동

이후 흑인 작가의 작품을 집중 구입하고 있다.

작가의 부상, 상징의

배치

이러한 흐름 속에서 두각을 드러낸 대표적

흑인 작가들로는 케힌데 와일리(Kehinde Wiley),

에이미 셰랄드(Amy Sherald), 왕게치 무투(Wangechi Mutu), 미케일린

토마스(Mickalene Thomas) 등이 있다.

케힌데 와일리(Kehinde Wiley) / Photo by Frank Xavier / ©Out Smart Magazine

케힌데 와일리는 흑인 남성을 고전 초상화

양식으로 재현하며 기존 권력 이미지를 전복한다.

에이미 셰랄드(Amy Sherald) / Photo by Tiffany Sage / ©BFA.com

에이미 셰랄드는 미국 퍼스트레이디 미셸 오바마의 초상화를 그린 작가로 유명해졌다.

왕게치 무투(Wangechi Mutu) / ©Singulart

왕게치 무투는 케냐 출신 여성으로, 식민주의 시기의 인류학적 재현을 해체하고 아프로퓨처리즘적 상상력을 구축해왔다.

미케일린 토마스(Mickalene Thomas) / Photo by Emil Horowitz / ©Mickalene Thomas

이들의 공통점은 단순한 정체성 표현을

넘어, 역사적 권력 구조에 질문을 던진다는 점이다. 하지만 시장과 제도가 이들의 작업을

수용하는 방식은 꼭 그러한 맥락에 집중되어 있지는 않다.

제도화된 ‘포용’, 새로운 이데올로기?

이른바 DEI(다양성·형평성·포용성)는 현재 미술 제도 내에서 공식적인 기획 원칙이 되었다. 그러나

이 제도적 흐름에 대해 비판의 목소리도 나온다.

영국 테이트의 전 큐레이터이자 평론가인

개빈 얀체스(Gavin Jantjes)는 《더 타임스(The

Times)》와의 인터뷰에서 이렇게 말했다.

“많은 기관이 ‘윤리적 소비’를 위해 흑인 작가의 과거 작품을 급히 구매했다. 이는 진정한 복원이 아니라, ‘헹굼(Lince Cycle)’에 가깝다.”

실제로 BLM 운동 이후 일부 기관들은 1970~80년대 흑인 작가의 작품을

대량으로 재구입하며 제도적 보상 조치를 취했다. 하지만 그 선택 기준은 작가의 미학보다는 ‘대표성’과 ‘정치적 상징성’에 편향되어 있다는 비판도 존재한다.

상품화된 정체성, 사라지는

주체성

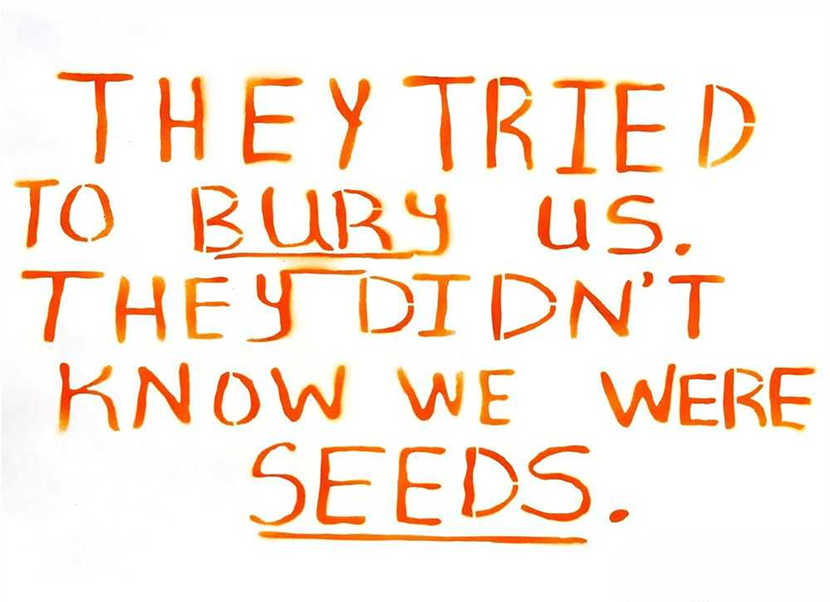

이 같은 흐름은 ‘다양성’이라는 이름 아래 작가들이 단일한 상징으로 치환되는 위험을

내포한다.

테일러 크럼튼(Taylor Crumpton)은 미술 전문 매체 《아트시(Artsy)》에서

다음과 같이 지적한다.

“흑인 작가의 토큰화(tokenization)는 그들이 가진 미학적 다층성과 내면의 서사를 평평하게 만든다. 그들은 이제 ‘흑인 대표 작가’로만

존재하게 된다.”

(‘토큰화’는 특정

소수자를 대표로 배치해 다양성을 수행하는 듯하지만, 실제로는 그 인물을 정체성의 기호로만 소비하는 행위다. 그들은 이제 ‘흑인 대표 작가’로만

존재하게 된다.)

미술계는 지금 정체성의 복권과 동시에, 그 정체성의 ‘소비 가능성’만을

제도화하는 양면적 태도를 보여주고 있는 셈이다.

포스트식민주의 미학의 흡수와 탈정치화

얀카 쇼니바레(Yinka Shonibare)나 도널드 로크(Donald Locke)처럼

포스트식민주의 담론을 미학적으로 실험한 작가들 역시 이제는 ‘안전한 기호’로 박제되고 있다는 지적도 있다.

《뉴 레프트 리뷰(New Left Review)》에 실린 비평가 니루 라트남(Niru

Ratnam)의 글은 크리스 오필리(Chris Ofili)에 대해 이렇게 설명한다.

“오필리는 단지 혼종성(hybridity)을 미학적으로 보여주는 것이 아니라, 그것이 가진

정치적 긴장을 반어적으로 드러낸 작가였다. 그러나 제도는 그 반어를 제거하고 표면적 PC의 이미지로 흡수했다.”

즉,

포스트식민주의 미학은 제도에 수용되는 순간 탈정치화의 위험을 동반하게 되는 것이다.

그들은 진정 무엇을 복원하고 있는가?

현재의 흐름은 제도의 진보로도, 위선의 반복으로도 해석될 수 있다. 문제는 이 변화가 작가의 ‘주체성’을 제대로 복원하고 있는가에 있다.

정체성 기반의 큐레이션은 필요하지만, 그것이 작가의 형식 실험, 개별 서사, 미적 전략을 모두 ‘흑인의 코드’로 환원시키는 순간, 진정한 다양성은 무력해진다.

흑인 작가의 부상은 긍정적이지만, 그것이 정치적 시선의 유통 구조 속에서 순치된다면, 우리는

또 하나의 식민화를 목격하게 될지 모른다.

오늘날 글로벌 미술계에서 흑인 아티스트의

부상은 포스트식민주의와 정치적 올바름이라는 두 개의 PC 담론이 제도와 시장을 동시에 재구성하고 있다는

강력한 증거다. 이 흐름은 단순한 다양성의 확대를 넘어, 정체성과

정치성, 미학과 윤리의 교차점을 둘러싼 제도적 긴장과 소비 전략의 복합체로 작동하고 있다.

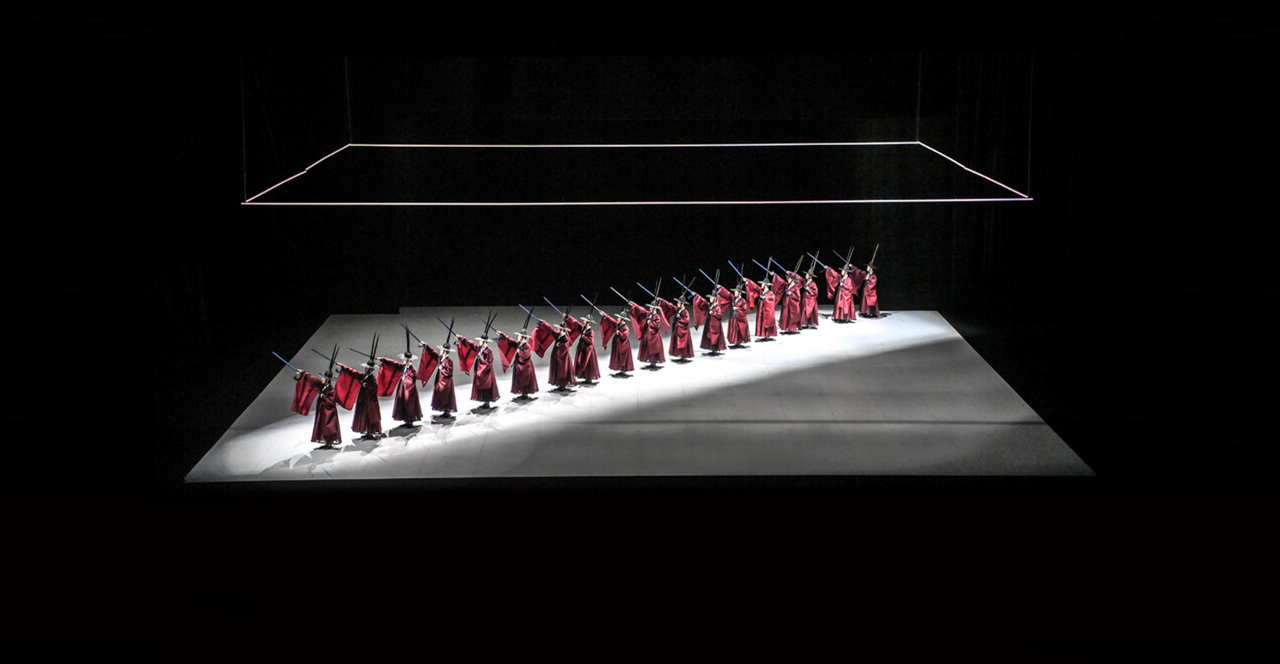

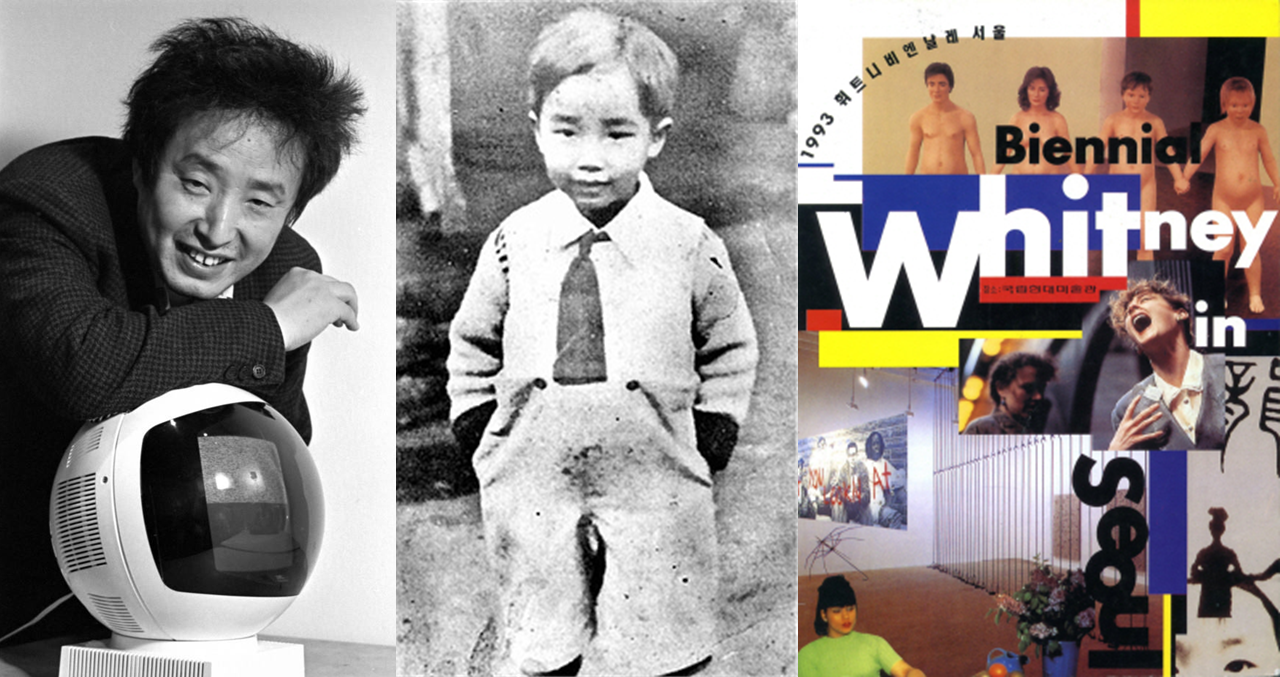

한국 동시대 미술이 쫓고 있는 실체는 무엇인가?

오늘날 ‘K-Art의 세계화’는 단순히 한국 작가의 해외 진출을 뜻하지 않는다.

그것은 포스트식민주의와 정치적 올바름이라는

두 개의 PC를 주도해온 서구 문화권력의 질서에 한국 미술이 어떻게 응답하고 있는가를 묻는 문제이며, 그 구조 속에 한국 미술은 이미 깊숙이 위치해 있다.

지금까지 한국 미술계는 국가와 제도가

주도한 전시 프레임을 통해 ‘한국적 정체성’을 세계에 알리고자

해왔다. 하지만 그 정체성은 종종 정치적으로 무해하고, 미학적으로도

안전하게 다듬어진 이미지로, “선진국이 소비하기에 가장 용이한 ‘타자의

얼굴’”로 가공되어왔다.

이제 한국 미술은 이 흐름에서 벗어나야

한다. 두 개의 PC를 만들어낸 국가들—즉, 미국과 유럽이 설정한 ‘다양성의

문법’과 ‘윤리의 형식’—이

요구하는 구색 맞추기의 정치적 포맷에서 탈주할 수 있어야 한다.

그 목표는 더 많은 해외 초청이나, ‘정치적으로 올바른 대표성’의 확보에 있지 않다.

개별 작가가 자신의 언어와 형식으로

세계와 불화하고, 협상하고, 저항할 수 있는 조건을 마련하는

일, 바로 거기에서부터 K-Art는 다시 시작되어야 한다.

우리는 이제 피할 수 없는 시대적인

질문 앞에 서 있다.

한국 미술은 앞으로도 ‘정치적으로 안전하고 타자의 소비를 위한 정체성’을 반복할 것인가, 아니면 자기 고유의 언어와 실천을 통해 응답하는 예술의 주체로 거듭날 수 있을 것인가.

이것은 더 이상 ‘글로벌 미술계에 편입되기 위한 전략’을 넘어서는 진정한 보편성을

위한 질문이며, 곧 우리에게 다가올 필연적 선택의 조건이다.

References

- - 테일러 크럼튼(Taylor Crumpton), “Black Artists, Gallerists, and the Myth of

Inclusion”, 《Artsy》,

2020

- 개빈 얀체스(Gavin Jantjes), 인터뷰, 《The Times》, 2023

- 니루 라트남(Niru Ratnam), “Chris Ofili and the Limits of Hybridity”, 《New Left Review》, 2005

- “Postcolonial Art”, TheArtStory.org

- “Postcolonialism and Art”, Tate.org.uk