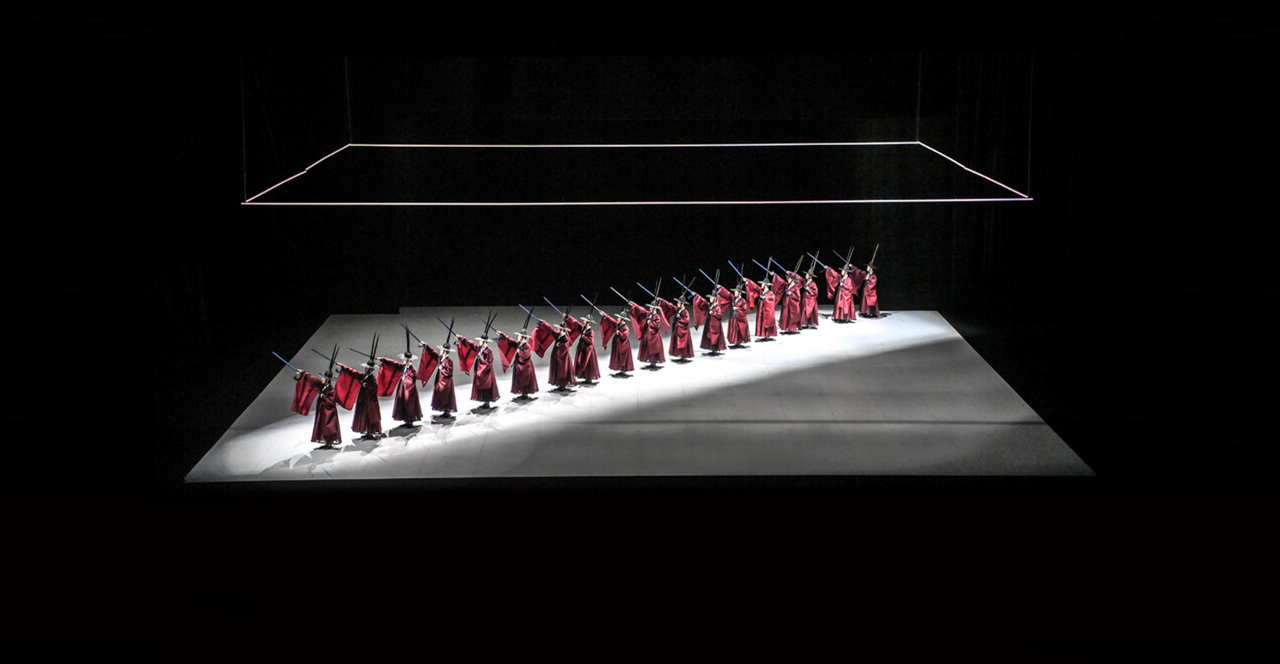

2025년 5월

29일, 서울 도봉구 창동에 ‘서울시립 사진미술관(Photography Seoul Museum of Art)’이 문을 연다. 국내

최초의 사진 매체 특화 공립미술관으로서, 오랜 준비 끝에 마침내 현실이 된 이 공간은 단순한 미술관

개관을 넘어선 역사적 사건이다.

이는 그동안 한국 동시대 사진계의

열악한 환경 속에서도 묵묵히 창작을 이어온 수많은 사진작가들에게 하나의 구조적 전환점을 제시한다.

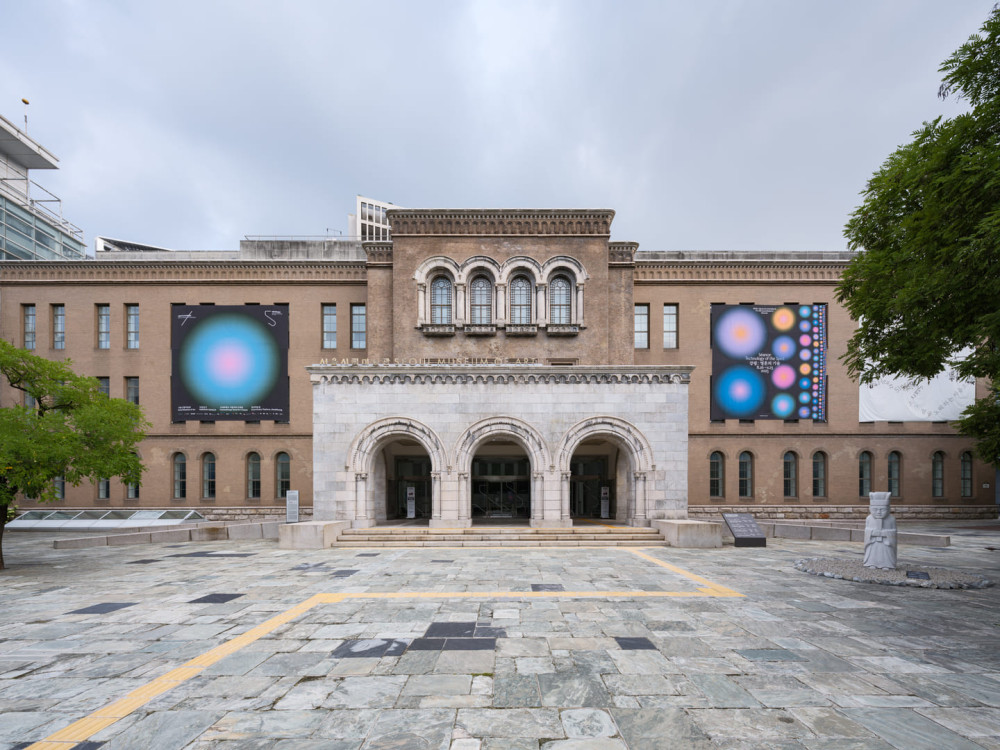

서울시립 사진미술관 전경. /사진제공:서울시립미술관, 정지현

서울시립 사진미술관 전경. /사진제공:서울시립미술관, 정지현

한국 동시대 사진, 왜 뒤처졌는가

한국 동시대 미술에서 사진은

늘 애매한 위치에 놓여 있었다. 회화와 조각, 설치와 영상에

비해 상대적으로 낮은 제도적 우선순위와 미술시장 내 위상, 그리고 학문적·비평적 논의의 부족으로 인해, 사진은 주요 시각예술 매체임에도 불구하고

오랫동안 주변부에 머물러야 했다.

특히 사진 전공자들이 졸업

후 작가로 살아남기 위한 경로는 극히 제한적이었고, 사진의 아카이빙,

보존, 연구, 유통을 위한 체계도 거의 존재하지

않았다. 주요 공공 미술관의 소장품에서도 사진은 극소수였으며, 공모전, 레지던시, 아트페어에서도 사진은 늘 변두리에 있었다.

이는 단순한 오해나 취향의

문제가 아니라, 사진이 예술로 제도화되지 못했다는 구조적 부재에서 비롯된다. 그러나 아이러니하게도, 동시대를 살아가는 우리의 시각문화는 사진을

중심으로 구성되어 있으며, 그 언어는 그 어떤 예술보다도 즉각적이고 정확하게 현실을 포착해왔다.

서울과 뉴욕, 사진을 제도화하는 방식

서울시립 사진미술관의 탄생은

이러한 구조적 결핍에 대한 본격적인 응답이다. 이는 단순한 전시 공간의 확보를 넘어, 사진을 제도화하고 공적 담론으로 자리매김시키는 시도이다.

미국 뉴욕의 ICP(International Center of Photography) / 사진: e-flux

이 시점에서 우리가 참고할

수 있는 대표적 해외 사례가 바로 미국 뉴욕의 ICP(International Center of

Photography)다.

ICP는 1974년, Magnum Photos의 디렉터였던 코넬 카파(Cornell Capa)가

설립한 세계적 사진예술 기관으로, ‘사회적 책임을 가진 사진(Concerned

Photography)’이라는 개념 아래 사진의 기록성과 예술성을 동시에 추구해왔다.

ICP는 전시를 넘어 교육, 아카이빙, 출판, 연구를 포괄하는 복합적 구조를 지니고 있으며, 지금까지 600건 이상의 주요 전시를 통해 동시대 사진의 흐름을

주도해왔다.

다이앤 아버스, 제임스 나흐트웨이, 나노 골딘, 세바스치앙

살가두 등 세계적 사진가들의 전시는 물론, 다양한 사회문화적 이슈를 시각적으로 해석하는 기획으로 사진의

예술성과 공공성을 동시에 확장해온 사례로 평가받고 있다.

또한, 전일제 MFA 교육과정부터 대중 교육까지, ICP는 ‘사진가를 양성하는 공간’이자 ‘사진 담론을 실천하는 장’으로서의 역할을 분명히 해왔다. 최근 맨해튼 로워이스트사이드에 새롭게 문을 연 통합 캠퍼스는 디지털 시대에 대응하는 동시대 사진 플랫폼으로의

변화를 예고하고 있다.

서울시립 사진미술관이 이러한

국제적 기준을 단순히 모방하는 것을 넘어서, 한국의 현실과 조건에 맞는 ‘우리만의 ICP’로 발전하기 위한 시도를 지속해야 할 이유가

여기에 있다.

공간을 넘어서는 실천과 도전이 필요하다.

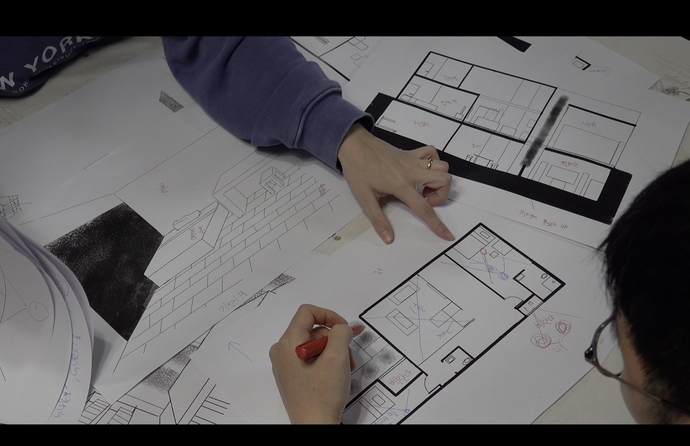

서울시립 사진미술관은 약 1,800㎡의 전시 공간을 포함해 교육실, 포토 라이브러리, 암실, 포토북카페 등 사진의 제작부터 전시, 보존, 유통에 이르는 모든 과정을 포괄하는 복합적 구조로 설계되었다.

오스트리아 건축가 믈라덴

야드리치와 한국의 일구구공도시건축이 공동 설계한 건물은 픽셀 구조를 모티프로 삼아 사진 매체의 물질성과 상징성을 공간화했으며, 기능과 형식이 일치하는 보기 드문 사례로 남을 것이다.

그러나 제도는 공간만으로 작동하지

않는다. 이 미술관이 단지 하나의 공공 건물로 남지 않기 위해서는, 다음의

내용이 반드시 병행되어야 한다.

ICP 홈페이지 캡쳐화면

우선, 큐레이션의

실험성과 비평적

접근이 반드시 필요하다. 단순히 국내 사진작가의 경향을 나열하는 수준에서

벗어나, 사진 매체의 미학적, 사회적, 기술적 변화를 깊이 있게 탐구하고, 이를 통해 동시대적 맥락을 구성해낼

수 있는 전시 기획이 요구된다. 비평의 활성화는 이를 보완하는 지적 구조를 만들어낼 것이며, 이는 작가의 창작을 견인하는 또 하나의 동력으로 작용할 것이다.

또한, 컬렉션과

아카이빙 시스템의 정비는 장기적으로 한국 사진사를 구축하는 데 핵심적 역할을 할 것이다. 지금까지 한국 현대사진의 흐름은 거의 기록되지 않은 채 작가 개인의 자료로만 남아 있었고, 이는 집단적인 논의나 연대의 기초를 허약하게 만들었다. 이제 미술관이

나서서 그 공백을 메워야 한다.

한국 동시대 사진의 과제와 실천적 담론을 착실히 수행해 내고 있는 서촌의 ‘더 레퍼런스’ 공간 모습 / 사진 : 더 레퍼런스

한국 동시대 사진의 과제와 실천적 담론을 착실히 수행해 내고 있는 서촌의 ‘더 레퍼런스’ 공간 모습 / 사진 : 더 레퍼런스

‘오픈피티’에서 프리젠테이션을 진행하는 신진작가들과 심사위원 모습 / 사진제공 : 네이버 디자인 프레스 블로그

무엇보다도, 현장에서 활발히 활동하는

작가들을 위한 제도적 기반이 마련되어야 한다. 교육 프로그램은 단지 기술

전수가 아닌, 창작자로서 사진예술가가 어떻게 사회와 만나는지를 실질적으로 경험하게 하는 장이 되어야

한다. 아트페어 중심의 시장 구조와는 다른, 장기적인 시선에서

작가의 성장과 완성을 지원하는 체계가 만들어져야만 한다.

한국 동시대 사진, 이제 시작이다

서울시립 사진미술관의 개관은 한국 사진계에 있어 큰 전환점이자

도약의 기회이다.

하지만 이 공간이 진정한 변화의 동력이 되기 위해서는 행정과

정책, 운영과 기획의 모든 영역에서 사진이 지닌 예술적 언어의 힘과 사회적 감각을 제도화하려는 치열한

노력이 병행되어야 한다.

사진은 더 이상 회화의 그림자도, 저널리즘의 보조 도구도 아니다.

그것은 지금 우리가 살아가는 세계를 가장 예민하게, 가장 깊이 있게 포착하는 언어이며, 가장 날카로운 질문을 던지는

기록의 형식이다.

한국의 동시대 수많은 사진작가들은 이미 치열한 실천과 성취로

스스로를 증명해왔다.

이제 필요한 것은 그들의 시간을 제도적으로, 공적으로, 그리고 실질적으로 열어주는 일이다.

서울시립 사진미술관이 이 오랜 기다림에 마침표를 찍고, 한국 동시대 사진의 본격적인 시대를 여는 선언이 되기를 바란다.