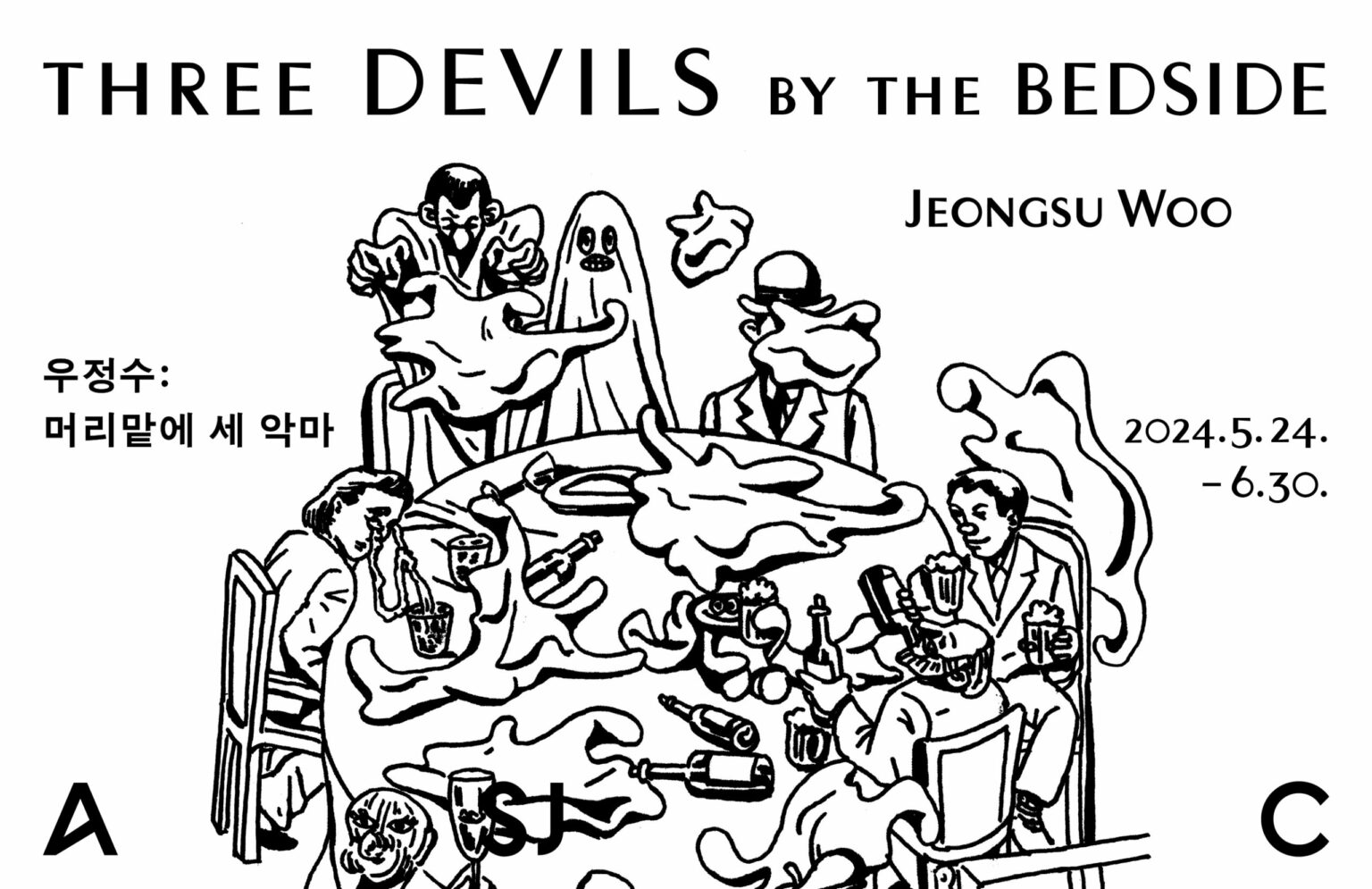

우정수(b. 1986)는

유럽 중세시대의 삽화나 미술사적 도상부터 시작해 대중소설이나 만화 캐릭터, 그리고 동시대 하위문화 중

하나인 고스(Goth)에 이르기까지 다양한 시대의 시각 이미지와 서사를 참고하여 새로운 이야기를 만드는

작업을 이어 오고 있다.

그는 이들의 맥락과 서사를 해체한 다음, 오늘날의 이야기로 재구성함으로써 동시대의 새로운 알레고리적 회화의 가능성을 보여주고 있다.

우정수, 〈도깨비들의 숲〉, 2011 ©우정수

우정수, 〈도깨비들의 숲〉, 2011 ©우정수우정수는 작업 초반 흑백의 펜 드로잉 연작들로 다수 그려냈다. 2010년부터

그리기 시작한 ‘산책자 노트’ 시리즈는 오로지 작가의 손끝

감각에 의한 드로잉 작업들로 이루어져 있다. 선행된 어떠한 논리적 규칙에 의한 것이 아닌, 온전한 감각에 의해 망설임 없이 그려진 드로잉 시리즈에는 수많은 상징들의 느슨한 연결고리가 형성되어 있다.

이 작업은 ‘산책자(Flàneur)’라는

단어의 의미처럼 오늘날 사회에 속한 구성원이자 한 명의 개인으로서 세상을 관찰하고 사고해온 작가의 시선과 태도에서 기인한다. 우정수는 약 10년간 관찰자의 위치에 서서 사회의 크고 작은 사건들, 견고한 사회 시스템 안에서 개인의 순응과 반항의 움직임, 인간의

믿음과 불신이 작동하는 순간들을 바라보며, 이를 희화화된 인간과 동물의 모습과 기괴한 풍경으로 담았다.

《불한당의 그림들》 전시 전경(프로젝트 스페이스 사루비아, 2015) ©프로젝트 스페이스 사루비아

《불한당의 그림들》 전시 전경(프로젝트 스페이스 사루비아, 2015) ©프로젝트 스페이스 사루비아우정수는 줄곧 이러한 산책자의 태도를 견지하며 한 사회에 속한 개인이자 화가로서 어떠한 자세로 살아가야 할 것인가를

자연스레 고민해 왔다. 그러한 고민은 2015년 프로젝트

스페이스 사루비아에서 열린 작가의 첫 개인전 《불한당의 그림들》에 고스란히 반영되어 나타났다.

《불한당의 그림들》에서 작가는 사회 구조에 대항하는 인간상을 통해 사회적 모순을 드러내는 필름 누아르(film noir)의 장르적 특성과 감성에 주목했다. 익숙하지만 탈맥락화되어

생경하게 등장하는 여러 괴물, 귀신과 같은 캐릭터 도상들이 그려내는 폭력적인 이미지는 사회 이면에 감춰진

혼돈과 부조리한 현실을 드러낸다.

또한 우정수는 전시장 벽 자체를 캔버스 삼아 거침없이 그림을 그리거나, 종이

위에 그려진 드로잉과 유기적으로 연결시키며 불안과 균열을 야기하는 수많은 이미지들이 서로 연쇄 작용을 할 수 있는 구성을 만들어 냈다.

우정수, 〈부유하는 그림자들〉, 2016 ©OCI 미술관

한편 2010년에서 2012년까지

작업한 110여 점의 드로잉으로 이루어진 ‘책의 무덤’ 시리즈는 인간의 탐욕과 그로인한 부조리함을 회의적으로 풀어낸다. 2016년

OCI 미술관에서 열린 그의 개인전 《책의 무덤》에서는 기존 드로잉 연작을 발전시켜 전시 자체를 하나의

거대한 드로잉이자 서사로서 연출했다.

작가는 이 전시에서도 전시 공간 자체를 하나의 서사적 무대로 삼으며 그의 이미지들이 서로 연결될 수 있도록 했다. 우선, 전시 도입부에 관찰자로서의 부엉이 드로잉을 내세우며 작가의

관점을 명확히 선언하였고, 벽면을 가득 채운 벽화 작업에는 혼돈스러운 세상의 흐름과 이를 조망하는 예술가의

시선을 담았다.

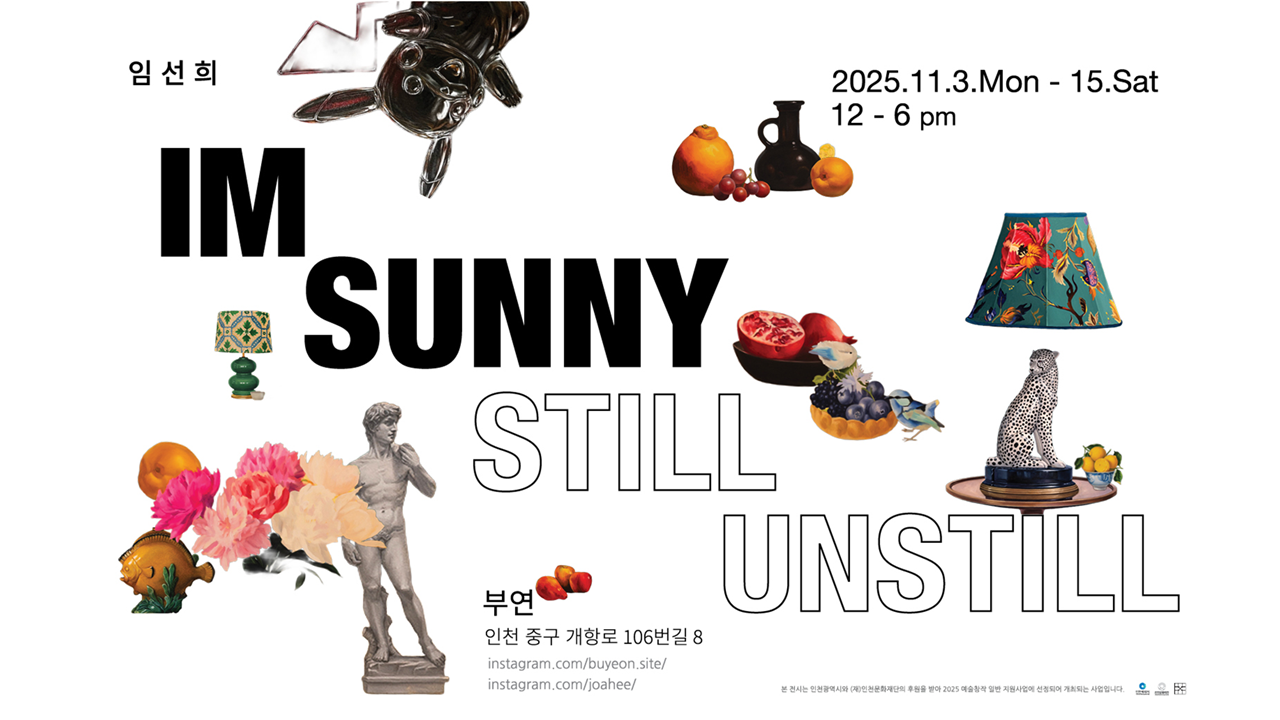

우정수, 〈원숭이도서관〉, 2015 ©OCI 미술관

우정수, 〈원숭이도서관〉, 2015 ©OCI 미술관그리고 5x5m 크기의 대형 회화 〈원숭이도서관〉(2015)은 책장 안에 책들이 차곡차곡 정돈되어 있는 동시에 책들이 떨어지거나 부유하고 있는 혼돈의 상태를 묘사하고 있다. 그 가운데 원숭이들은 차곡차곡 쌓여 있지만 혼돈스러운 인간의 문명을 조소하는 듯이 그곳을 장악하고 있다.

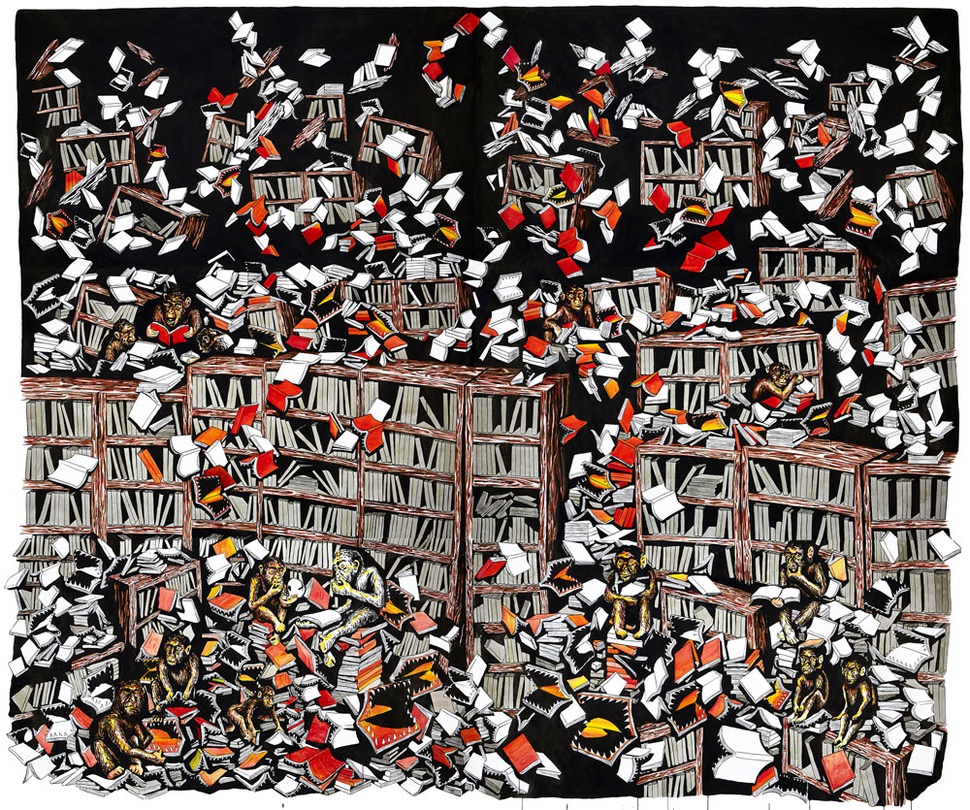

우정수, 〈Calm the storm 1-2〉, 2017 ©금호미술관

2018년에 발표한 ‘Calm

the storm’ 시리즈는 이전의 작업과 다른 서사적 구조를 가진다. 작가는 이 작업에서

성경에 나오는 예수의 기적 중 하나인 ‘예수가 폭풍을 잠재우다(Jesus

calms the storm)’의 일화를 모티프로 삼지만, 기존의 도상과 이야기를 명료하게

드러내는 대신 종교적 의미를 지우기도 하며 이미지와 서사가 자유롭게 해체되고 중첩될 수 있도록 했다.

대형 캔버스를 여러 개 결합하여 만든 이 작품에는 구체적인 묘사로 서사를 구축하는가 하면, 또 다른 화면에서는 해체되고 분철되며 회화적 표현들과 중첩된다. 추상적

도상이나 반복되는 선과 패턴, 그래픽의 요소들이 대담하게 강조되면서도 어느 순간 이야기로 돌아오기를

반복하며 이미지와 서사를 자유롭게 넘나든다.

즉, 이전의 작업에서는 그림이 서사와 밀접하게 붙어 있었다면, 이 작업에서는 그 사이에 공백이 생기면서 그림은 이야기를 넘어 존재하게 된다.

우정수, 〈Brighter tomorrow〉, 2019 ©우정수

우정수, 〈Brighter tomorrow〉, 2019 ©우정수이처럼 우정수는 기존의 도상과 서사를 흑백의 선을 통해 재맥락화하여 새로운 이야기 또는 더 많은 이야기의 가능성을

지닌 공백을 화면 안에 구성해 왔다. 그리고 2018년부터

작가는 이와 함께 다양한 색을 사용하기 시작했다.

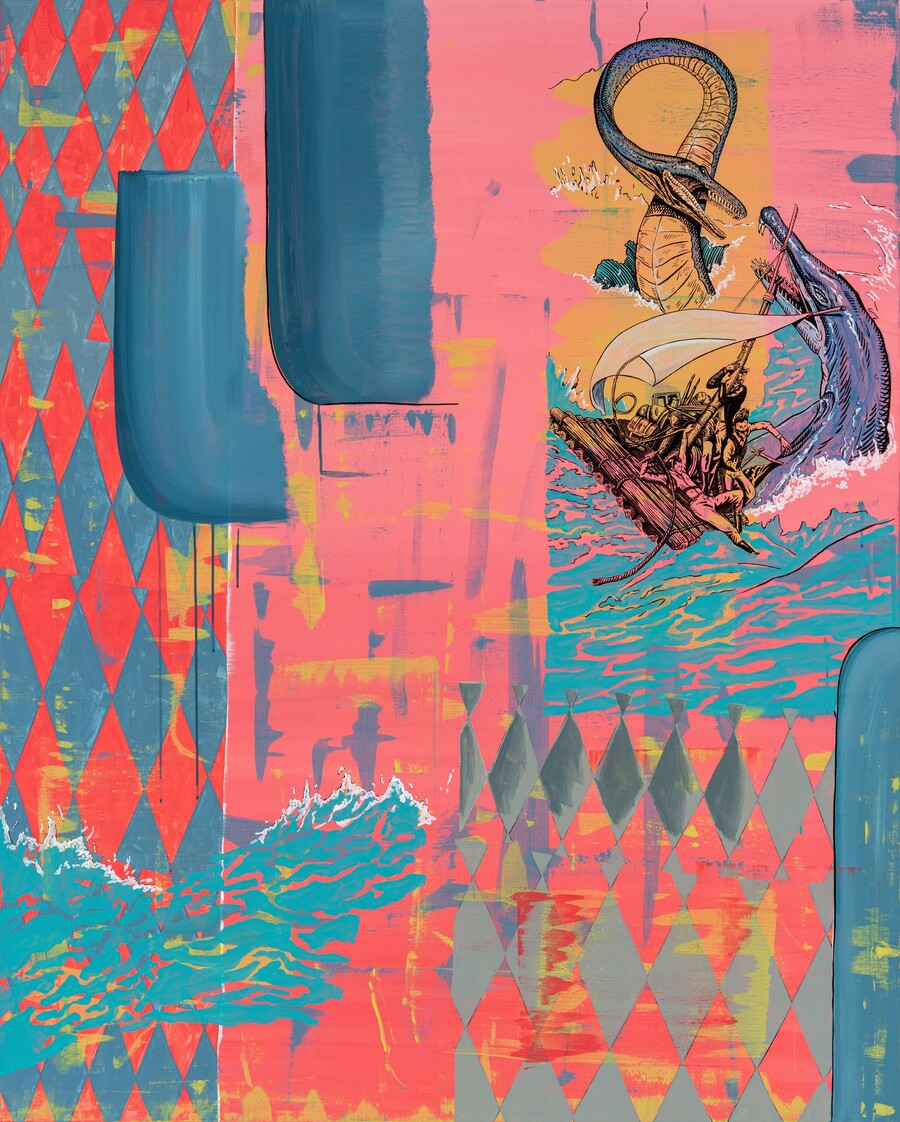

2019년에 발표한 ‘Compulsion

to Repeat’ 시리즈는 기존의 작품에서 엿볼 수 있었던 삽화와 같은 드로잉과 함께 반복되는 선과 패턴이 나타나는 한편 다양한

색채를 사용하고 있다. 이 시리즈는 요나, 모비딕, 오디세이와 같은 고전과 성서의 모티프를 차용하며 현대의 ‘강박’에 대해 다룬다.

우정수, 〈Young painters〉, 2019

©우정수

우정수, 〈Young painters〉, 2019

©우정수우정수는 이 작업에서 또한 기존의 도상과 서사를 변형시키거나 그 사이에 아무런 의미가 없는 패턴이나 정물을 끼워

넣음으로써 이미지와 서사 사이의 전형적인 관계를 무너뜨린다. 그의 작업에서 다양한 의미가 담긴 도상들은

맥락과 관계없이 패턴처럼 소비됨으로써 고정된 출처에서 벗어나 작가가 이야기하고자 하는 ‘지금-여기’의 맥락 안에서 새롭게 해석된다.

그림에 나타나는 패턴들은 1990년대 초 경제 호황기 때 미디어에

노출되었던 부유한 집안의 세트장, 카페나 살롱의 벽지, 의상

등을 출처로 한다. 이는 오늘날의 강박이라 할 수 있는 ‘부에

대한 강박’을 은유적으로 드러내는 동시에, 과거 호황기를

지속적으로 소환하며 이에 대해 지나친 환상을 만들어내는 ‘뉴트로’ 문화를

또 다른 현대인의 강박으로 진단하는 작가의 시선을 반영한다.

《Where

Is My Voice》 전시 전경(두산갤러리, 2020)

©우정수

《Where

Is My Voice》 전시 전경(두산갤러리, 2020)

©우정수2020년 두산갤러리에서의 개인전 《Where Is My Voice》에서 선보인 대형 작업 〈Where Is My

Voice〉(2020)는 16개의 캔버스를 통해

‘목소리’와 관련된 에코(echo)

신화와 세이렌(siren) 신화에 등장하는 도상들을 그의 회화적 모티프에 파편적으로 담아낸다.

이 작업에서 또한 신화적 장면이 등장하다가 롤러로 잉크를 덧바른 면과 마름모 패턴이 곳곳에 등장하며 견고한 고전

서사의 맥락에 균열을 내어 공백을 만든다. 그림에 반복적으로 등장하는 화산과 남자는 디즈니 만화책 『해저 2만리』(1954)에서 왔으나 본래의 맥락이 해체된 상태로 화면 위에

부유한다.

《Where

Is My Voice》 전시 전경(두산갤러리, 2020)

©우정수

《Where

Is My Voice》 전시 전경(두산갤러리, 2020)

©우정수논리적 서사와의 연결이 끊어진 여러 도상들은 파편적으로 존재하며 빈 공간을 만든다. 권정현 큐레이터는 이에 대해 “명확한 인과관계와 합리성이 아니라

무질서와 불합리성이 지배하는 사회를 나타내는 형식”이라고 설명하기도 했다.

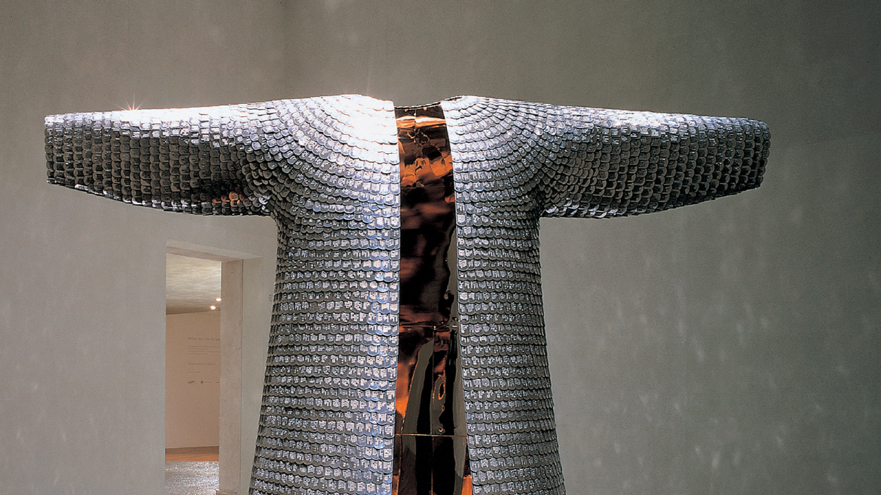

또한 우정수는 두산갤러리에서의 전시에서 처음으로 ‘패브릭’이라는 매체를 사용한 작품을 선보였다. 회화의 이미지가 패브릭의 패턴지로

옮겨지고 면과 면이 봉합되어 만들어지는 재봉선들을 통해, 여러 시대의 서사와 도상을 해체하고 새롭게

직조하는 작가의 회화적 문법이 더욱 수행적인 방식으로 드러난다.

《우정수: 머리맡에 세 악마》 전시 전경(아트선재센터, 2024) ©우정수

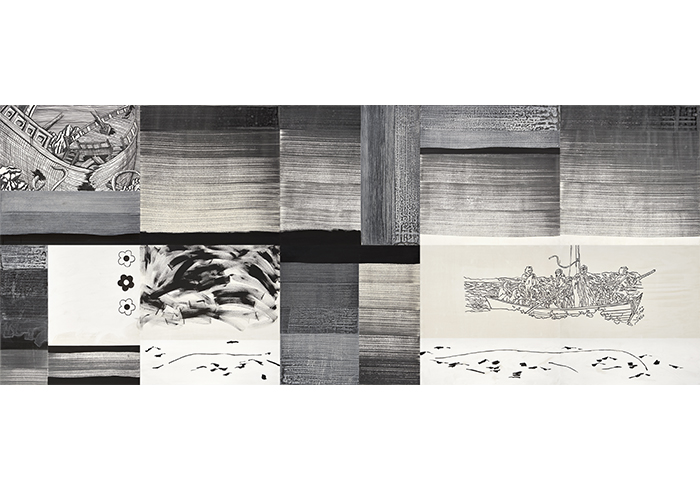

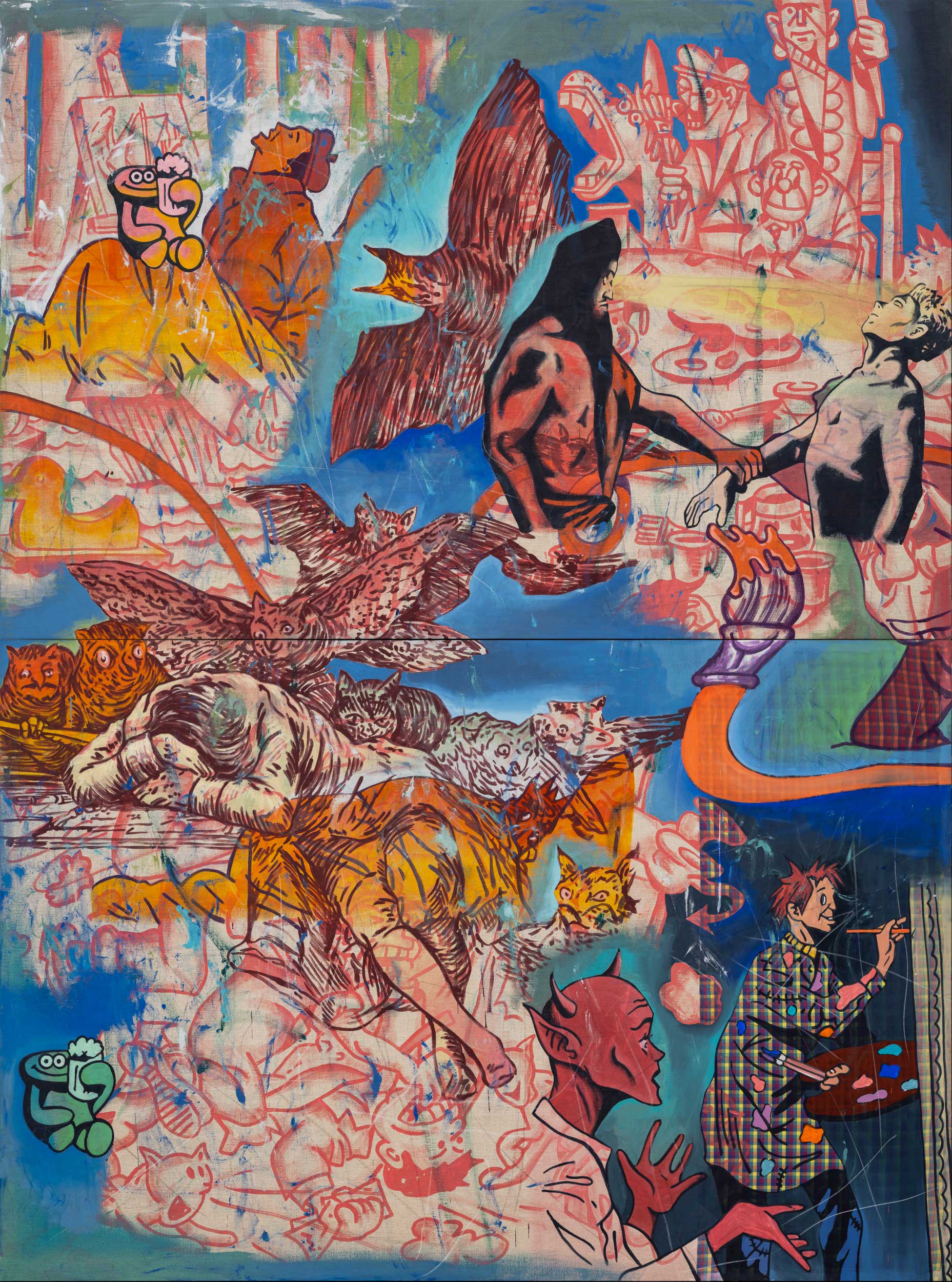

《우정수: 머리맡에 세 악마》 전시 전경(아트선재센터, 2024) ©우정수2024년 아트선재센터에서 열린 개인전에서 선보인 ‘머리맡에 세 악마’(2023-2024) 시리즈는 작가가 직접 겪고

있는 불면증에 대한 고민에서 출발한다. 불면증은 비단 작가만의 문제가 아닌 동시대 한국인 다수가 겪고

있는 사회적 문제로, 이는 불안, 우울, 스트레스, 트라우마 등으로부터 비롯된다.

작가는 이러한 불면과 우울에 고통받기 보다 이를 탐구하고 결정하고, 여러가지

문헌과 시각자료를 찾아보기 시작했다. 그러한 과정에서 유럽 중세의 어느 기사가 ‘머리맡에 세 악마’로 인해 오랜 세월 불면증에 시달리다 캔터베리 대성당의

수도사를 만나 기적적으로 치유되었다는 이야기를 발견하고 이 작업을 구상하게 되었다.

우정수, 〈머리맡에 세 악마 #5〉, 2024

©우정수

우정수, 〈머리맡에 세 악마 #5〉, 2024

©우정수‘머리맡에 세 악마’는

불면증으로 밤을 지새우며 꾸는 꿈처럼 파편적인 이야기의 시퀀스를 보여준다. 10개의 캔버스가 2열로 나란히 배열되어 하나의 거대한 화면을 구성하지만, 작가가 임의로

정한 화면 구성에 따라 각각 캔버스의 프레임이 화면을 구획하고 있다.

작가는 이렇게 중첩된 화면 구성에서 자신의 페르소나인 ‘미스터 페인터’를 반복적으로 등장시킨다. 여러 도상들이 중첩된 화면 안에서 미스터

페인터는 열심히 그림을 그리고 있거나, 성공을 위해 사람들을 만나며,

실패하고 극단적인 선택을 하려는 순간 악마의 유혹에 솔깃하는 모습이 파편적으로 펼쳐진다.

《우정수: 머리맡에 세 악마》 전시 전경(아트선재센터, 2024) ©우정수

《우정수: 머리맡에 세 악마》 전시 전경(아트선재센터, 2024) ©우정수이러한 미스터 페인터의 인생 유전이 펼쳐지는 동시에 악마의 형상, 괴테의

파우스트 속 삽화, 고야의 블랙 회화 장면, 만화 캐릭터

등이 함께 파편적으로 위치하면서 화면 속의 이야기가 무한히 발생하는 효과를 만들어 낸다. 이를 통해, 욕망과 실패, 좌절과 승리의 무한반복이라는 삶의 악마적 순환고리가

화면 속에서 작동된다.

우정수는 “하나하나 연결된 선들이 이미지와 이야기가 될 수 있다는

사실이 흥미롭다”고 말하며, 자신의 작업은 “선으로부터 비롯된 회화”라고 설명한다. 그의 작품에서 다양한 도상과 서사들은 자유로운 선들을 통해 새로운 맥락 위에서 공존하게 되고, 또 다른 이야기들로 직조된다. 이러한 작가의 회화는 회화가 가진

알레고리적 기능에 충실하면서도 동시대 사회문화적 현상들에 대한 냉소적 풍자를 표현하고 있다.

"저는 그림을 그릴 때 하나의 희곡으로 생각할 때가 있습니다. 그것은 때론 부조리극, 때론 풍자극, 때론 블랙코미디가 되기도 합니다. 캔버스를 무대라고 생각하는데, 그러면 저는 연출가, 배우는 제 드로잉이 되겠네요.” (우정수, 아트선재센터 인터뷰,

2024)

우정수 작가 ©W 컨셉

우정수 작가 ©W 컨셉우정수는 한국예술종합학교에서 조형예술과 예술사 전공으로 학사, 동대학원

전문사 석사학위를 받았다. 주요 개인전으로 《머리맡에 세 악마》(아트선재센터, 2024), 《Palindrome》(BB&M, 2022), 《Where Is My Voice》(두산갤러리 서울, 2020), 《Tit

for Tat》(두산갤러리 뉴욕, 2020), 《Calm the Storm》(금호미술관, 2018) 등이 있다.

또한 작가는 《카덴차》(홍콩문화원,

2024), 《움직이는 달, 다가서는 땅》(제주비엔날레, 2022), 《젊은 모색 2021》(국립현대미술관 과천, 2021), 《Fortune Telling: 운명상담소》(일민미술관, 2021), 《강박²》(서울시립미술관, 2019), 《상상된 경계들》(광주비엔날레, 2018)등 국내외 다수의 단체전에 참여했다.

우정수는 2017년 국립현대미술관 고양창작스튜디오, 2020년 두산레지던시 뉴욕에 입주 작가로 참여한 바 있다. 그의

작품은 두산아트센터, OCI미술관, 금호미술관, 국립현대미술관, Blackstone Group 등에 소장되어 있다.

References

- 우정수, Jeongsu Woo (Artist Website)

- 황정인, 미답지의 산책자 (Jay Jungin Hwang, Flaneur in the Uncharted Territory)

- 프로젝트 스페이스 사루비아, 불한당의 그림들 (Project Space Sarubia, Painting of Villian)

- OCI 미술관, 책의 무덤 (OCI Museum of Art, Grave of Books)

- 금호미술관, Calm the storm (Kumho Museum of Art, Calm the storm)

- 올댓아트, 현대인의 ‘심리적 강박’을 마주하게 되는 전시, 2019.12.04

- 서울시립미술관, 강박² (Seoul Museum of Art, Compulsion to Repeat)

- 두산아트센터, Where Is My Voice (DOOSAN Gallery, Where Is My Voice)

- 권정현, 이야기를 찾아 떠나는 항해 – 우정수 개인전《Where Is My Voice》

- 아트선재센터, 우정수: 머리맡에 세 악마 (Art Sonje Center, Jeongsu Woo: Three Devils by the Bedside)