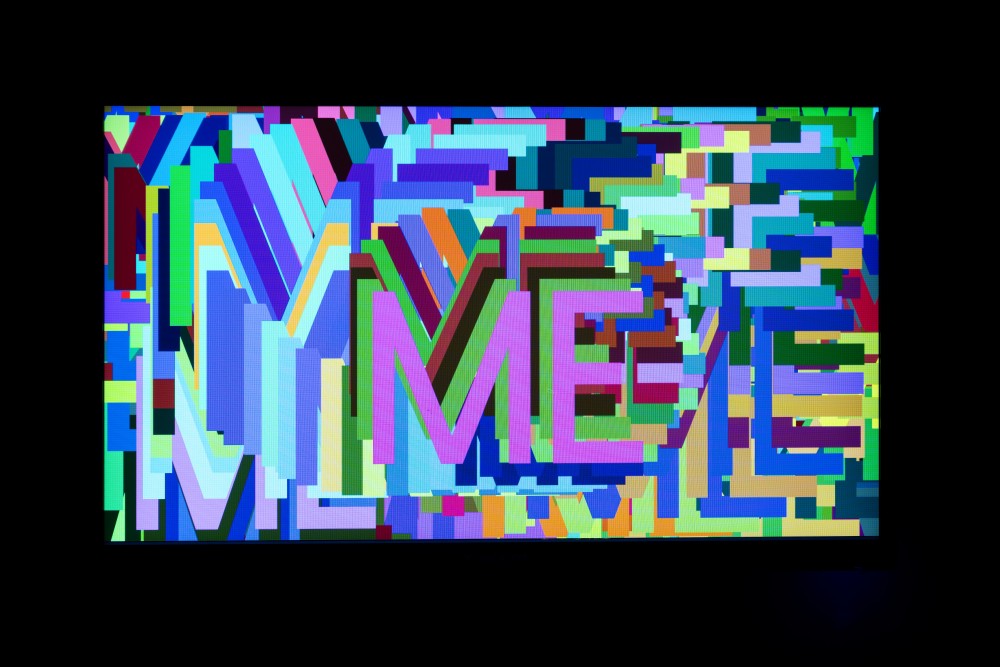

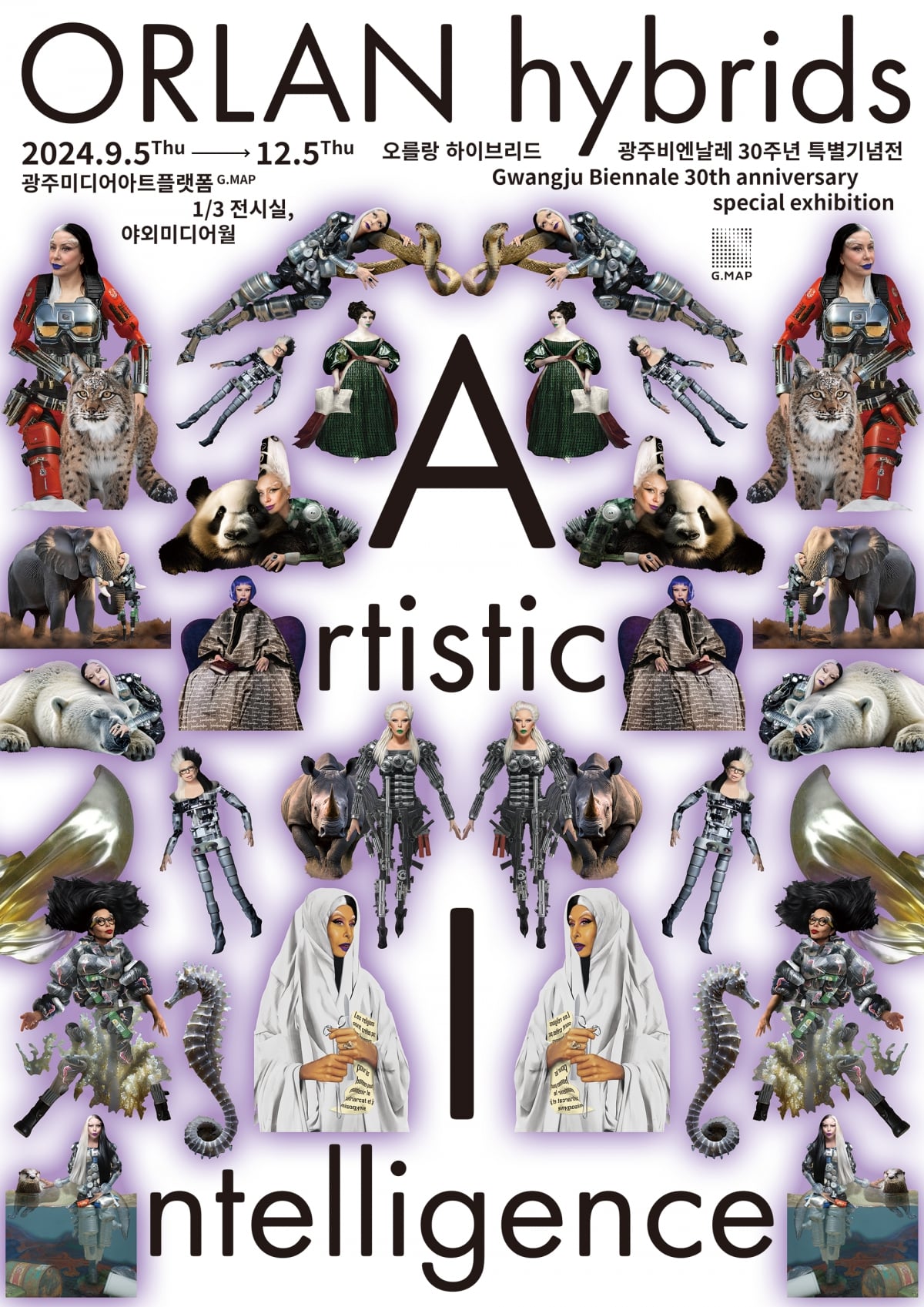

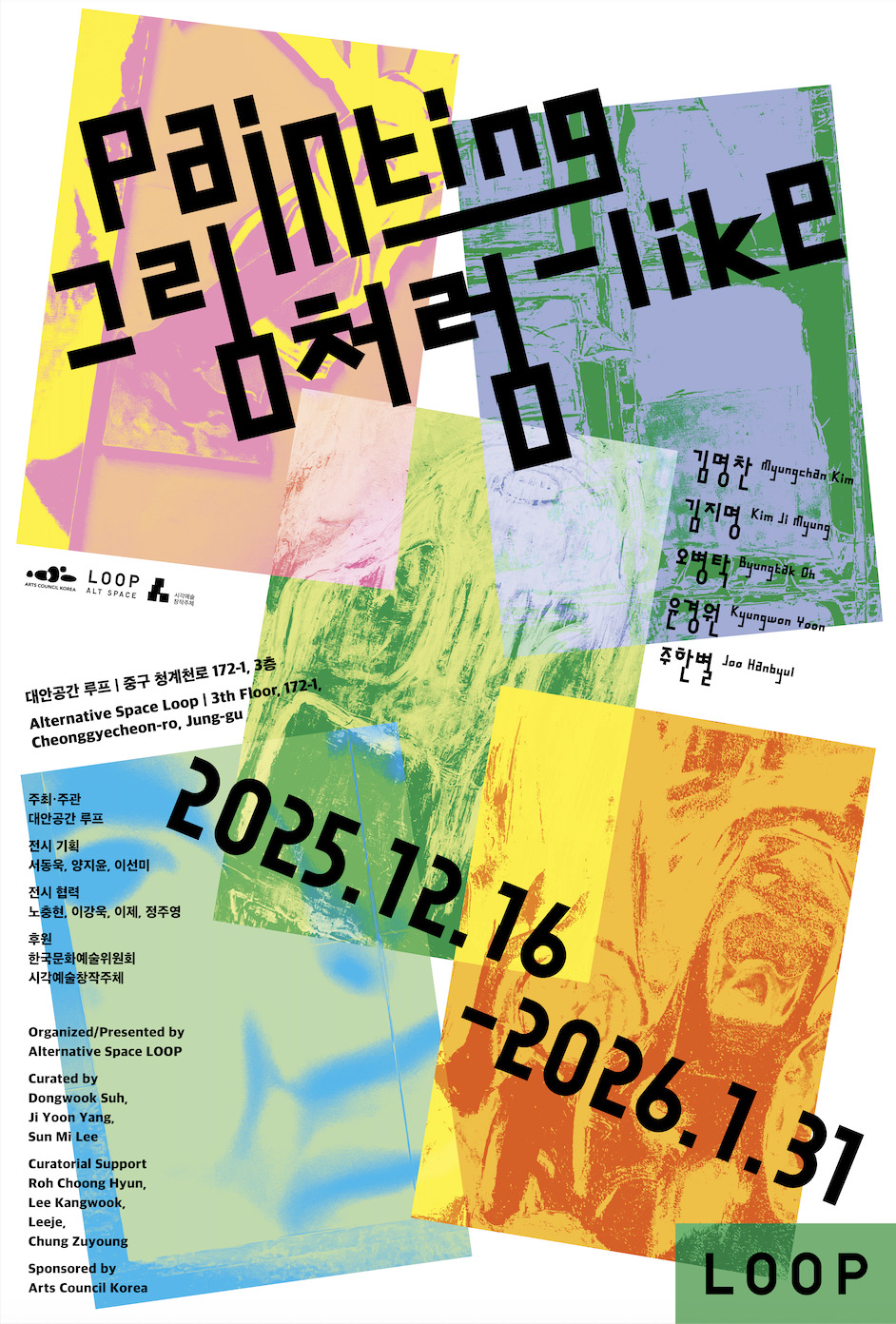

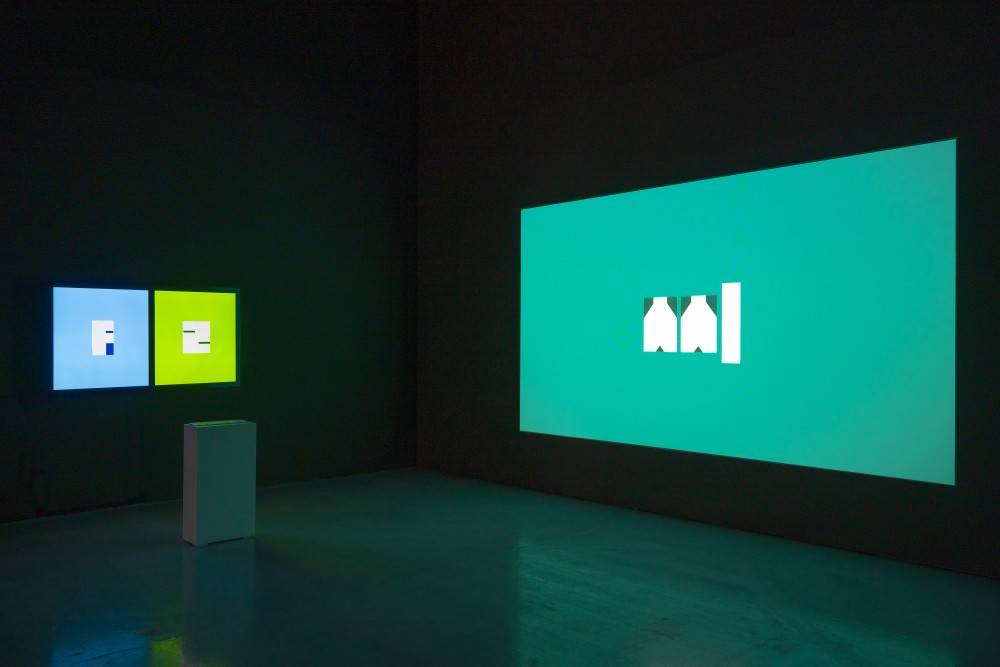

Peter Cho,

Wordscapes, 2008, Interactive installation, Dimension

variable, Installation view of 《Code as Canvas: Creative Graphics in the Age of AI》 ©G.MAP

Peter Cho,

Wordscapes, 2008, Interactive installation, Dimension

variable, Installation view of 《Code as Canvas: Creative Graphics in the Age of AI》 ©G.MAP광주미디어아트플랫폼은

아트센터 나비와의 협력 기획전 《코드, 하나의 캔버스: AI 시대의 창의적인 그래픽》을 8월 31일까지 개최한다.

이번 전시는 협력기관인 아트센터 나비가 2025년 5월 주관한 국제전자예술심포지엄(ISEA)의 주제를 바탕으로, 기술과 예술의 융합적 실천을 시각예술의 영역에서 확장하고자 기획되었다. 코드가

단순한 도구를 넘어, 예술적 표현의 언어로 작동할 수 있는 가능성에 주목하며, 코드의 미학적 가능성을 다층적으로 보여주는 작가 7인의 작업을 조명한다. 전시는 두 주제로 구성된다.

첫 번째 “Form as Code”(형태로서의 코드)는 코드가 단순히 기능적 언어를 넘어, 형태를 조직하는 구조적 언어이자, 시각적 조형의 기초이며, 개념적 질서를 구축하는 예술적 문법으로

작동할 수 있음을 탐구한다. 피터 조, 밥 파우스트, 잭 리버만, 오미드 네말하빕은 타이포그래피, 제스처 기반 인터랙션, 알고리즘적 반복 구조 등 다양한 매체를 사용하여

코드가 언어의 리듬, 움직임의 문법, 이미지의 구조화에 어떻게

기여하는지를 실험적으로 보여준다.

이러한 접근은 코드의 미적 가능성을 드러낼 뿐 아니라, 기술을 미디어나

기능의 수단이 아닌 하나의 조형 언어로 확장하는 작업이기도 하다. 비가시적 코드가 예술가의 손을 거치며

어떻게 시각화되고, 의미화되며, 감각되는가를 목격하는 것이

핵심 경험이다. 프로그래밍 언어는 여기서 언어 이전의 질서와 조형 이전의 구조로 기능한다.

Peter Cho,

Hangulscapes, 2025, Animation, interactive installation,

Dimension variable, Installation view of 《Code as Canvas: Creative Graphics in the

Age of AI》 ©G.MAP

Peter Cho,

Hangulscapes, 2025, Animation, interactive installation,

Dimension variable, Installation view of 《Code as Canvas: Creative Graphics in the

Age of AI》 ©G.MAP반면 두 번째 “The Poetic Machine”(시적인 기계)은 코드의 감각적 가능성과 정서적 확장을 중심에 둔다. 수잔 디트로이, 레나타 야니셰프스카, 카렌 라플뢰르는 생성 알고리즘, 인공지능, 모바일 장치, 디지털

드로잉 기법 등을 통해 여성성과 자아, 생태적 감수성, 우주적

시각성 등을 탐구한다.

이들의 작업에서 기술은 도구가 아니라 정서를 담는 매체, 기억을 호출하는

감각적 구조, 정체성을 반추하는 디지털 거울로 기능한다. 다시

말해, 기계는 단순히 데이터를 처리하는 계산 장치에서 벗어나, 예술가의

손을 통해 감정과 기억을 연주하는 감성적 악기로 재탄생한다.

특히 일부 작품은 제3전시실뿐 아니라 몰입형 블랙 큐브 공간인 제4전시실 및 외벽 미디어월에서도 상영된다. 이러한 공간을 활용한 전시

방식은 디지털 작업이 가진 감성의 다양한 층위와, 코드 기반 예술이 가질 수 있는 표현의 확장성을 더욱

분명하게 보여준다.

Bob Faust,

We Hold These Truths, 2019, Wallwork and bench, printed

vinyl wallpaper (bench), Tiff still image (wall), 200x200x40 (bench),

Installation view of 《Code as Canvas: Creative Graphics in the Age of AI》 ©G.MAP

Bob Faust,

We Hold These Truths, 2019, Wallwork and bench, printed

vinyl wallpaper (bench), Tiff still image (wall), 200x200x40 (bench),

Installation view of 《Code as Canvas: Creative Graphics in the Age of AI》 ©G.MAP이 전시는 코드 기반의 예술 실천이 단순히 시각적인 효과를 만들어내는 기술적 수단에 머무는 것이 아니라, 우리가 사용하는 언어의 형식과 감각을 구성하는 방식 자체를 다시 생각하게 만드는 창작 행위임을 제안한다. 이는 동시대의 예술가들이 기술을 어떻게 다루고, 새로운 예술 언어를

만들어가는지를 보여주는 사례이기도 하다.

아울러 이 전시는 인간, 기계, 언어

사이의 관계를 새롭게 정의하고, 그 사이에서 생겨나는 소통과 감각의 가능성을 실험하는 장이 된다. 이런 맥락에서 우리가 코드를 ‘캔버스’로 삼을 때, 그 위에 그려지는 것은 하나의 언어이자, 조형이며, 감정이 되는 것이다.

참여 작가: 피터

조(Peter Cho), 수잔 디트로이(Susan Detroy), 밥

파우스트(Bob Faust), 레나타 야니셰프스카(Renata

Janiszewska), 카렌 라플뢰르(Karen LaFleur), 잭 리버만(Zach Lieberman), 오미드 네말하빕(Omid Nemalhabib)