현재

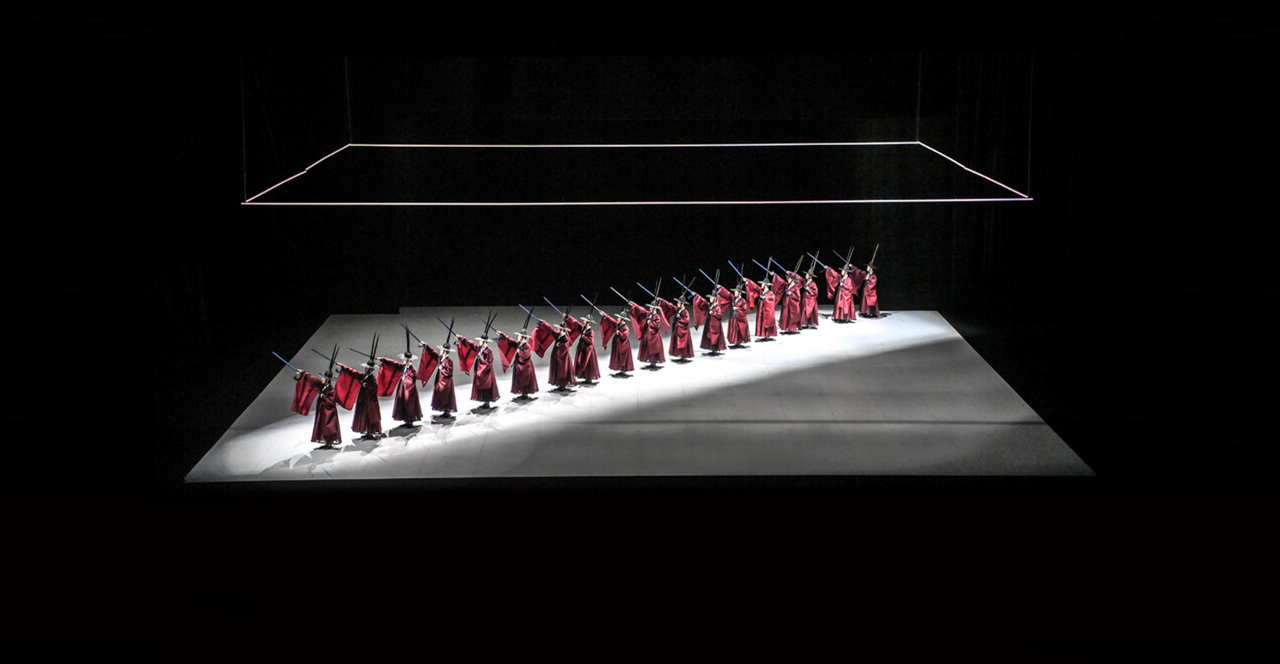

동대문디자인플라자(DDP) 뮤지엄 전시 1관에서는 장 미셸

바스키아의 대규모 회고전《장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들》이 열리고 있다.

이번

전시는 바스키아 재단 관계자들이 직접 전시 방향 설정에 참여했을 뿐 아니라, 숨(SUUM PROJECT) 설립자 이지윤(Jiyoon Lee)(예술감독·큐레이터), 세계적 바스키아 전문가 디터 부흐하르트(Dieter

Buchhart), 안나 카리나 호프바우어(Anna Karina Hofbauer)가 공동 큐레이션을 맡아 전시의 구성과 서사를 함께 설계했다. 보험가액 약 1조 4,000억

원 규모로 언급되는 대형 회화 작품을 포함해 회화와 드로잉 70여 점,

노트북 8권에서 발췌된 약 160여 페이지의

기록 자료 등 총 230여 점이 서울에 소개되었다.

화려한

규모와 수치 덕분에 개막 전부터 큰 주목을 받았지만, 정작 이 전시가 던지는 질문은 숫자나 규모의 문제가

아니다. 이 전시는 관람자에게, 무엇을 보느냐보다 어떻게

읽을 것인가를 묻는다. 그리고 그 ‘읽기’는, 먼저 화면에 남은 흔적과 표면의 리듬에서 시작된다.

‘New York, New York’, signed SAMO© and dated New York 1981 on the reverse. Acrylic, oil stick, spray paint, silver spray paint and paper collage on canvas, 128.4 x 226.2 cm. 50 1/2 x 89 in. Private Collection. Photo: Aproject Company

작품과

마주했을 때 가장 먼저 감각되는 것은 정제된 완성도라기보다, 의도적으로 남겨진 거친 표면이다. 세련된 붓질이나 안정적인 구도 대신, 반복과 마찰, 지워진 흔적들이 화면을 지배한다. 뭉개진 오일 스틱의 질감, 긁히듯 남은 선들, 그리고 집요하게 되풀이되는 단어와 기호들이 화면을

가득 채운다.

이러한

표면은 즉흥적 표현의 결과라기보다, 1980년대 뉴욕이라는 도시가 만들어낸 소음과 긴장, 불균형을 회화의 언어로 옮기려는 치밀한 시도의 산물에 가깝다. 바스키아의

화면은 감정의 분출이라기보다, 서로 다른 기호들이 충돌하고 중첩되는 하나의 짜임에 가깝다.

이번

전시는 바로 이 지점에서 출발한다. 왜 1980년대의 한

예술가는 아름다운 이미지 대신, 거칠고 불완전한 텍스트와 기호를 캔버스 위에 남겨야 했는가라는 질문이다.

1. 시대적 배경:

왜 캔버스에 ‘언어’가 침투했는가

바스키아가

활동하던 1980년대 뉴욕은 철학적·문화적으로 중요한 전환기에

놓여 있었다. 이전 세대인 추상표현주의 (Abstract Expressionism)가 물감의 물성, 신체적

제스처, 작가의 내면성을 강조하며 문학적 요소를 의도적으로 배제했다면,

바스키아의 세대는 전혀 다른 문제의식 위에 서 있었다. 이 시기에는 ‘텍스트(Text)’와 ‘기호(Sign)’가 세계를 이해하는 핵심 장치로 부상하고 있었다.

당시

인문학에서는 롤랑 바르트 (Roland Barthes)와 자크 데리다 (Jacques Derrida)를 중심으로 기호학 (Semiotics), 구조주의 (Structuralism),

해체 이론 (Deconstruction)이 확산되며 이미지가 무엇을 재현하는가보다 어떻게 의미를 생성하는가가 중요한 질문으로 떠올랐다. 텍스트의 의미는 고정된 것이 아니라 끊임없이 미끄러지고 재해석된다는 인식이 확산되었고, 이는 시각문화 전반에도 영향을 미쳤다.

이러한

이론적 변화는 학문 내부에만 머물지 않았다. 1970년대 브롱크스에서 형성된 힙합 문화와 그래피티는

언어와 문장을 거리의 표면으로 끌어내며, 텍스트를 물리적이고 시각적인 존재로 만들었다. 문장은 읽히는 동시에 보이는 것이 되었고, 낙서·태그·리듬은 도시의 리듬과 결합해 하나의 시각 언어를 형성했다. 바스키아가 복잡한 이론을 체계적으로 학습했는지 여부와는 별개로, 그가

활동하던 뉴욕은 이미 텍스트와 기호에 민감하게 반응하는 환경 그 자체였다.

Destroyed and abandoned buildings along Hoe Ave. and the IRT line in the Bronx, 1981. Photo: Henry Chalfant. Courtesy: Eric Firestone Gallery, New York.

“KEL CRASH” by Kel and Crash, on the 7th Avenue Express, 1980. Photo: Henry Chalfant. Courtesy: The Bronx Museum.

이러한

흐름은 미술 내부에서도 선행되고 있었다. 1960–70년대 개념미술은 작품을 ‘만드는 기술’보다 의미가 생성되는 조건 자체에 주목했다. 조셉 코수스 (Joseph Kosuth)의〈하나 그리고 세 개의 의자〉(1965)는 사물, 이미지, 정의가 각각 다른 차원에서 작동함을 보여주며, 시각예술이 더 이상 형식에만 머물지 않음을 분명히 했다. 로렌스 와이너 (Lawrence Weiner) 역시 문장 자체를 작품으로 제시하며, 언어가 조형적 지위를 가질 수 있음을 선언했다.

(Left) Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965 © 2025 Joseph Kosuth / Artists Rights Society (ARS), New York, Courtesy of the artist and Sean Kelly Gallery, New York (Right) Lawrence Weiner, Apropos Lawrence Weiner exhibition installation view, 2022 © Marian Goodman Gallery (Bottom) Cy Twombly, The Italians, Rome, January 1961 © 2025 Cy Twombly Foundation

한편

사이 톰블리 (Cy Twombly)는 1950~60년대부터 낙서와 필기, 파편적인

문장을 회화 안으로 끌어들여, 글쓰기와 그리기 사이의 경계를 흐려왔다.

그의 화면에서 언어는 의미 전달 이전에 흔적과 리듬으로 작동한다. 이러한 흐름들은 이후

바스키아가 등장할 수 있는 미적 토양을 형성했다.

결국

바스키아의 캔버스에 언어가 침투한 것은 우연이 아니라, ‘보는 것’과 ‘읽는 것’의 경계가 허물어지던 시대적 조건과 거리 문화, 개념미술의 유산이 교차한 결과였다. 그의 회화는 이 모든 흐름이 뒤섞여 나온 결과였다.

2. 노트북: 짓이겨진

오일 스틱과 편집된 정보

이번 전시에서 공개된 노트북 8권, 약 160여 페이지에 이르는 기록물은 바스키아 작업의 출발점을 보여주는

핵심 자료다. 이 노트북들은 단순한 낙서 모음이 아니라, 단어·이름·문장·기호를 반복적으로

수집하고 배열하며 축적한 사적인 아카이브에 가깝다. 이를 통해 그는 감정에 따라 즉흥적으로 이미지를

생산한 작가가 아니라, 정보를 수집·분류·편집하며 작업을 준비한 ‘편집자적 사고’를 지닌 인물로 드러난다

《장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들》, 2025 전시전경 Photo: Aproject Company & 노트북이미지 @ SUUM project

노트에는

성경 구절, 해부학 용어, 흑인 역사 인물, 스포츠 선수와 음악가의 이름, 단어의 목록과 문장 파편들이 반복적으로

등장한다. 이러한 요소들은 이후 회화와 드로잉 속에서 다시 출현하며,

서로 다른 맥락 속에서 재배열된다. 노트북은 단순한 메모장이 아니라, 회화로 이행되기 전 언어의 저장소이자 실험실이라 할 수 있다.

이러한

기록의 층위는 캔버스 위에서 물질적 흔적으로 전환된다. 전시장에 걸린 대형 회화들에서 보이는 짓이겨진

오일 스틱 자국과 덧칠된 문자들은, 노트의 언어가 회화적 행위로 변환된 결과다. 바스키아는 단어를 적고, 다시 긋고, 덮는 과정을 반복했다.

“단어가 더 잘 보이게 하려고 지운다”는 그의 말처럼, 이 지우기는 삭제가 아니라 강조에 가깝다. 긁히고 남겨진 흔적은 오히려 시선을 붙잡으며, 의미가 고정되지 않은

상태로 떠 있게 만든다. 이 과정에서 회화는 메시지를 전달하는 매체라기보다, 텍스트와 이미지가 생성·소멸·충돌하는

과정을 드러내는 장이 된다.

3. 상징의 충돌:

제도와 자본을 해부하다

전시에

포함된〈Museum Security (Broadway Meltdown)〉는 텍스트와 상징이 사회 비판의

도구로 작동하는 방식을 집약적으로 보여준다. 화면에 반복되는

‘Museum Security’라는 문구는 단순한 직업 명칭을 넘어, 1980년대 미국

미술 제도 안에서 흑인이 점유할 수 있었던 제한된 위치를 상징한다.

Museum Security (Broadway Meltdown), Acrylic, oil stick and paper collage on canvas, 84 x 84 in. (213.4 x 213.4 cm.), Painted in 1983 (14), Private Collection.

당시

소호를 중심으로 한 미술계는 백인 중심의 권력 구조가 공고했고, 흑인은 작가가 아니라 경비원이나 서비스

노동자로 인식되는 경우가 많았다. 바스키아는 예외적으로 성공한 인물이었지만, 동시에 ‘거리에서 온 천재’라는

낭만적 이미지로 소비되며 대상화되었다. 그는 전시 오프닝에서조차 의심의 시선을 받았고, 자신의 작업이 걸린 공간에서조차 감시의 대상이 되곤 했다.

그의

작품 속에 등장하는 ‘Esso’, ‘Priceless Art’ 같은 문구는 예술이 자본의 논리 안에서

어떻게 유통되는지를 냉소적으로 드러낸다. 반복적으로 등장하는 왕관(Crown)은

단순한 자기 과시가 아니라, 배제된 존재가 스스로에게 부여한 상징적 주권에 가깝다. 바스키아는 왕관과 상품 기호를 병치함으로써, 예술·권력·자본이 얽힌 모순적 구조를 하나의 화면 안에 압축한다.

4. 흩어진 조각들을 모으다: 컬렉션의 미학

이번

전시가 통상적인 회고전과 구별되는 또 하나의 지점은 ‘출처의 다양성’이다. 특정 미술관의 소장품에 의존하지 않고, 전 세계 개인 소장자들의

작품을 한자리에 모음으로써 단일한 시선으로 정리되지 않은 바스키아의 여러 얼굴을 드러낸다. 서로 다른

맥락과 취향 속에서 수집된 작품들이 DDP라는 공간에 함께 놓이며, 그의

작업이 하나의 스타일이나 서사로 환원되기 어렵다는 점을 자연스럽게 보여준다.

이러한

구성은 바스키아를 특정 문화권이나 계보 속에 고정하기보다, ‘기호와 언어가 시각적으로 작동하는 방식’이라는 보다 넓은 관점에서 바라보게 만든다.

실제로

전시장에는 바스키아의 작품과 함께 훈민정음 해례본, 울산 반구대 암각화 탁본, 백남준의 TV 로봇 작업이 제한적으로 병치되어 있다. 이는 영향 관계를 설정하기보다는, 서로 다른 시대와 매체에서 문자·기호·기술이 시각 언어로 작동해온 방식을 나란히 인식하도록 유도하는

장치에 가깝다. 관람자는 이를 비교하거나 해석해야 할 의무를 느끼기보다, 기호가 인간의 사고와 표현을 조직해온 다양한 방식에 자연스럽게 시선을 두게 된다.

나가며: 우리 시대의 기호를 질문하다

바스키아의 위상은 대중적 상징성과 미술사적 성취가 언제나 같은 비중으로 겹쳐지는 유형은

아니다. 그의 작업은 분명 동시대 시각문화의 감각을 날카롭게 포착했고,

텍스트와 이미지의 결합을 통해 강한 인상을 남겼다. 그러나 오늘날 그의 이름을 둘러싼 평가는

종종 미학적 분석보다 시장의 언어와 유통의 서사에 의해 먼저 구성된다.

가격, 희소성, 신화화된 전기, 반복적으로 소비되는 이미지들이 하나의 ‘의미 체계’처럼 작동하며, 작품

자체의 성취를 넘어서는 상징적 과잉을 만들어내는 것이다. 이 지점에서 바스키아는 하나의 작가라기보다, 동시대 문화가 소비하는 아이콘으로 기능하게 된다.

그렇다고 해서 그의 작업이 가볍거나 피상적이라는 뜻은 아니다. 다만 그가 미술사적으로 수행한 역할은 흔히 암시되듯 단절적 혁신을 만들어낸

‘결정적 전환점’이라기보다, 이미 형성되어 있던

여러 흐름—개념미술, 텍스트 기반 작업, 그래피티 문화, 대중 이미지의 순환—이 교차하는 지점에서 강한 밀도로 응축된 사례에 가깝다. 다시 말해

그는 완전히 새로운 언어를 발명했다기보다, 당대에 흩어져 있던 시각적·문화적

언어들이 충돌하는 장면을 누구보다 선명하게 가시화한 작가였다.

이 때문에 바스키아를 둘러싼 평가는 언제나 긴장을 내포한다. 대중적 매혹과 제도적 승인, 그리고 시장의 과열은 그의 작업을 ‘이미 알고 있는 것’처럼 만들고,

그 결과 작품은 비판적 거리 없이 소비되기 쉽다. 이렇게 볼 때 바스키아는 ‘위대한 예외’라기보다, 20세기

후반 시각문화가 작동하던 조건을 농축해 보여주는 사례에 가깝다.

이런 소비와 유통의 조건 속에서 바스키아가 1980년대

뉴욕에서 자신만의 기호를 통해 정체성을 구축했듯, 오늘의 우리는 어떤 상징과 기호 속에서 살아가고 있는지를

되돌아볼 필요가 있다. 그의 작업이 단순한 개인적 표현이 아니라, 당대의

언어·권력·이미지 체계 속에서 자신의 위치를 끊임없이 의식한

결과였다는 점을 떠올릴 때, 이 질문은 감상이 아니라 하나의 태도가 된다.

우리에게 ‘왕관’은 무엇이며, 우리를 보이지 않게 규정하거나 통제하는 ‘저작권(©)’은 무엇인가. 소셜

미디어의 지표, 알고리즘, 자본의 논리가 감각과 판단을 조직하는

오늘의 풍경은, 바스키아가 마주했던 1980년대의 문화적

조건과 놀라울 만큼 닮아 있다. 다만 오늘날의 기호들은 더 빠르게 순환하며, 더 정교해지고, 감각과 판단의 기준이 된다.

따라서 이번 전시에서 우리는 바스키아를 신화화된 이미지로 소비하기보다, 그가 남긴 기호의 사용법—말하고, 긋고, 지우고, 반복하며 의미를 시험하던 치열한 태도—에 온전히 집중해야 한다. 그의 작업은 완결된 메시지를 전달하기보다, 이미지와 언어가 서로 충돌하고 미끄러지며 어떻게 새로운 의미를 생성하는지를 가감 없이 드러내기 때문에, 단순한 과거의 회고록을 넘어 동시대적 질문으로 확장된다.

바스키아가 캔버스 위에서 기존의 질서와 투쟁했듯, 우리 역시 매일 접하는 알고리즘과 자본의 표식들이 우리의 사고를 어떻게 규정하고 있는지 자문하게 되는 것이다. 결국 이 전시는 바스키아의 흔적을 매개로, 관람객 각자가 자신이 선 자리에서 기호를 어떻게 읽고 다시 쓸 것인가를 묻는, 새로운 사유의 계기가 되어야 한다.

전시정보

전시명:《장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들》

장소: DDP(동대문디자인플라자) 뮤지엄 전시 1관

기간: 2025.09.23 – 2026.01.31

김희조는

회화와 조각, 그리고 시스템적 사고를 넘나들며 동시대 미술에서 ‘형식이

생성되는 조건’을 탐구해 온 작가이다. 뉴욕에서의 장기적 작업 경험과 이후 서울을 기반으로 한 활동을

통해, 그는 결과로서의 이미지보다 구조와 관계, 반복과 변형의

논리를 중심에 둔 작업 세계를 구축해 왔다. 이번 기고에서 김희조는 이러한 작가적 시선을 바탕으로 바스키아의

전시를 리뷰한다.

www.heejokim.com

| @in.station