“아트 바젤 마이애미 2025” 에 소개된 서도호의〈Some/One〉작품 / 사진: 아트바젤 페이스북

지난 주에 개최된 “Art Basel Miami Beach 2025” 의 Lehmann Maupin 부스에서 소개된 서도호의 대표작〈Some/One〉(2014)은 강렬한 시각적 인상을 남겼다.

이 작품은 아트페어 둘째 날 한 컬렉터에게 100만

달러에 판매되었으며, 향후 미국의 한 주요 미술관에 기증될 예정이라고

한다. 이 작품의 또 다른 버전은 시애틀미술관(Seattle Art Museum) 소장품으로도

알려져 있다.

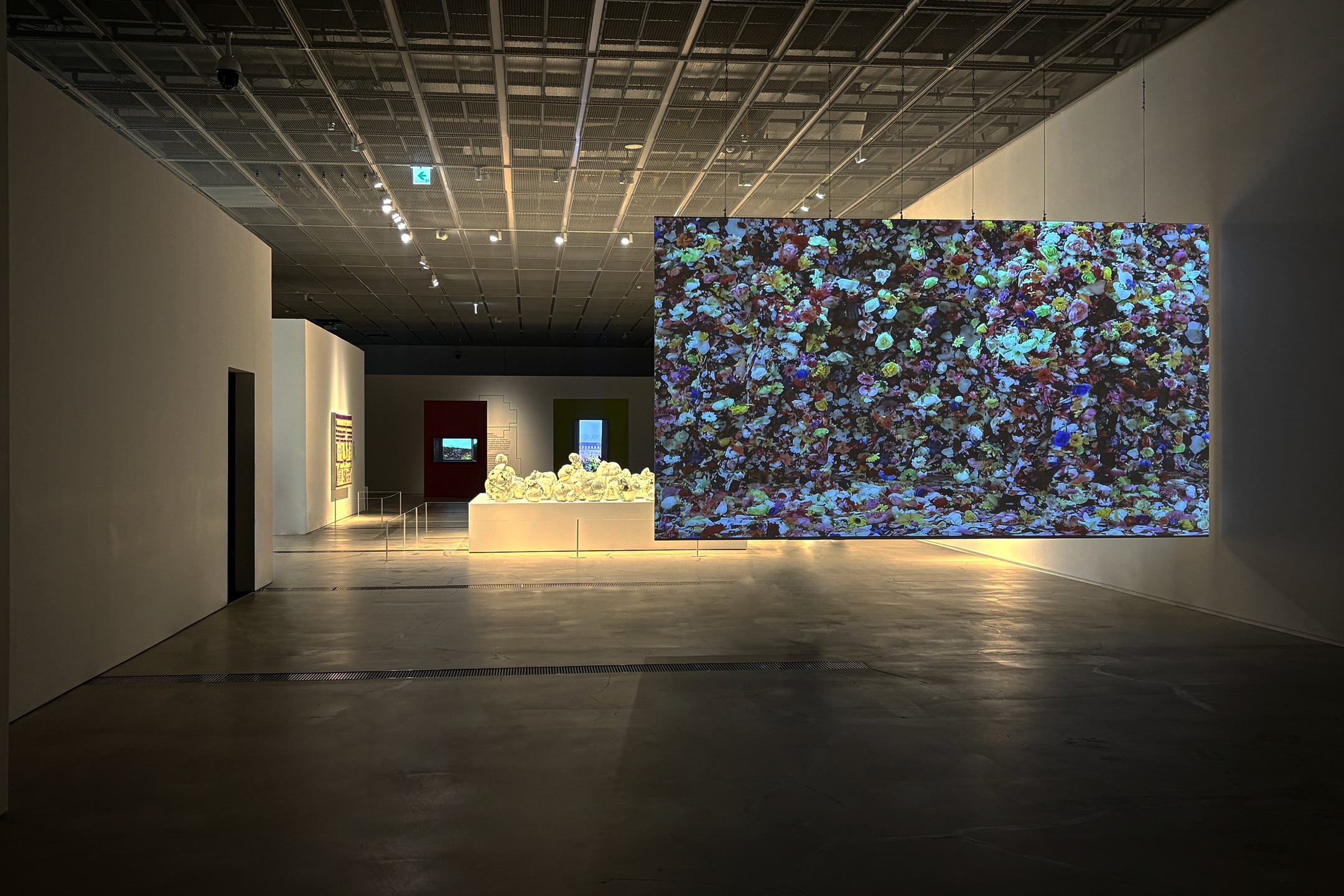

시애틀 아트 뮤지엄 컬렉션 설치모습〈Some/One〉 (2001) /사진: 시애틀 아트 뮤지엄

2014년에 제작된 이 작품은 개인을 넘어 집단적·공적 정체성을 탐구하는 과정에서 탄생했다.

갑옷이나 의례용 복식처럼 보이는 구조물은 내부가 비어 있고, 표면은

수만 개의 군번줄로 이루어져 있다. 수천 개의 빛나는 금속 ‘군번줄(dog tags)’이 서로 연결되어 하나의 보호막 혹은 의례적 형상을 이루는 구조는 개인과 집단 사이의 긴장감, 그리고

개인의 존재가 어떻게 집단 속에서 드러나거나 지워지는지를 상징한다. 군번줄은 개인의 신원을 표시하는

장치이지만, 이 작품 안에서는 모두 익명화되어 반복되는 요소로 작동한다.

이 조각은 서사를 설명하지 않는다. 군대나 국가, 특정 사회를 직접적으로 언급하지도 않는다. 대신 개인이 집단과 제도 속에서 어떻게 하나의 형식으로 통합되는지를 조형적으로 보여준다. 이러한 접근은 한국 사회의 경험에서 출발했지만, 그 경험을 특정

문화의 사례로 고정하지 않는다. 바로 이 지점에서 〈Some/One〉은

세계 어디에서나 읽힐 수 있는 작품이 된다.

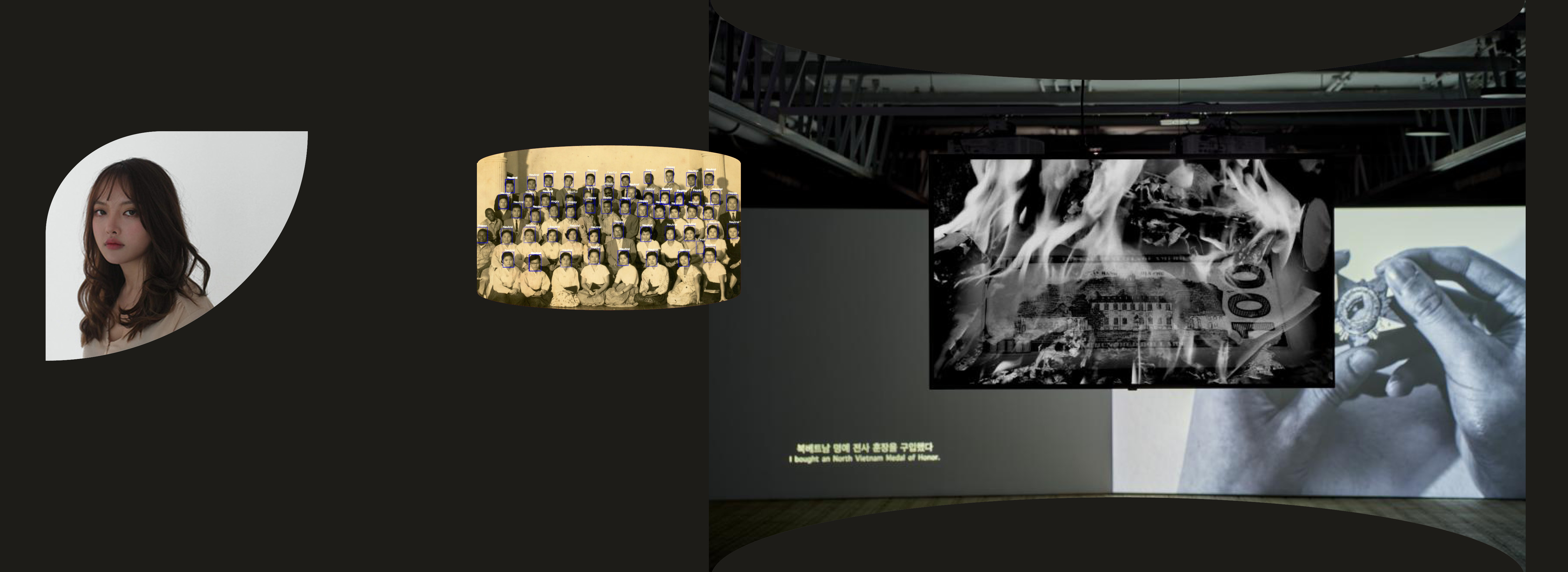

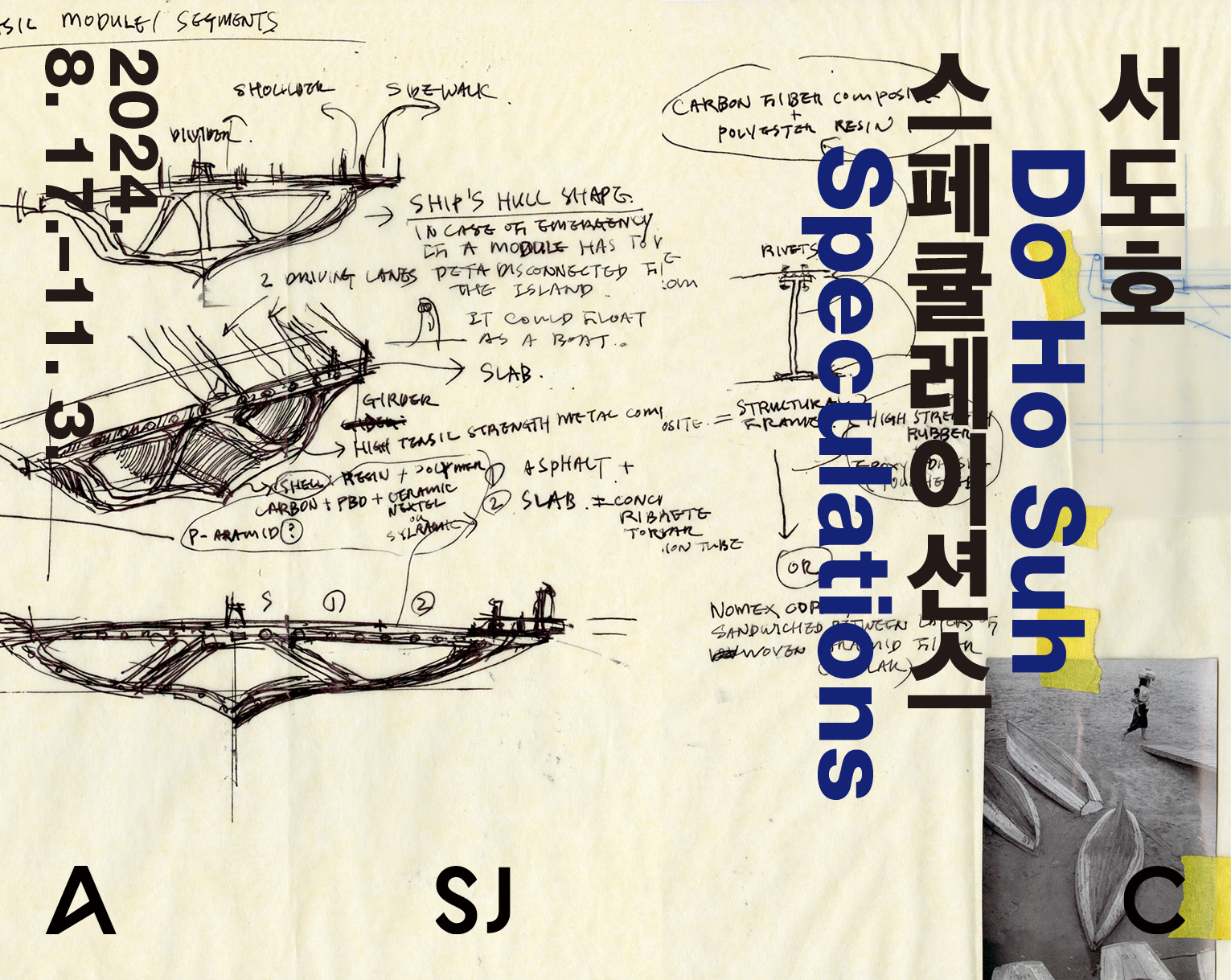

서도호의〈High School Uni-Form〉 설치장면 (1997)

서도호의〈High School Uni-Form〉 설치장면 (1997)서도호의 이러한 문제의식은 이미

1990년대 후반의 교복 작업에서 드러난다. 〈High

School Uni-Form〉(1997)에서 동일한 교복들이 격자 형태로 배열된 장면은, 개인의 부재 속에서 집단의 형태만이 남아 있는 구조를 보여준다. 교복은

성장기의 제도적 외피이지만, 작품 속에서는 신체가 제거된 채 반복된다.

서도호, 〈유니폼/들:자화상/들: 나의 39년 인생〉, 169 × 56 × 254 cm,

2006

서도호, 〈유니폼/들:자화상/들: 나의 39년 인생〉, 169 × 56 × 254 cm,

2006이 교복 작업에서 제기된 질문은 〈Some/One〉에서 더욱 압축된다. 교육 제도의 유니폼이 국가 제도의 표식으로 확장되며, 다수의 객체는 하나의 신체 형상으로 통합된다. 감정의 과잉이나 설명 없이, 형식 자체로 질문을 밀어붙이는 이 방식은 서도호 작업의 일관된 특징이다.

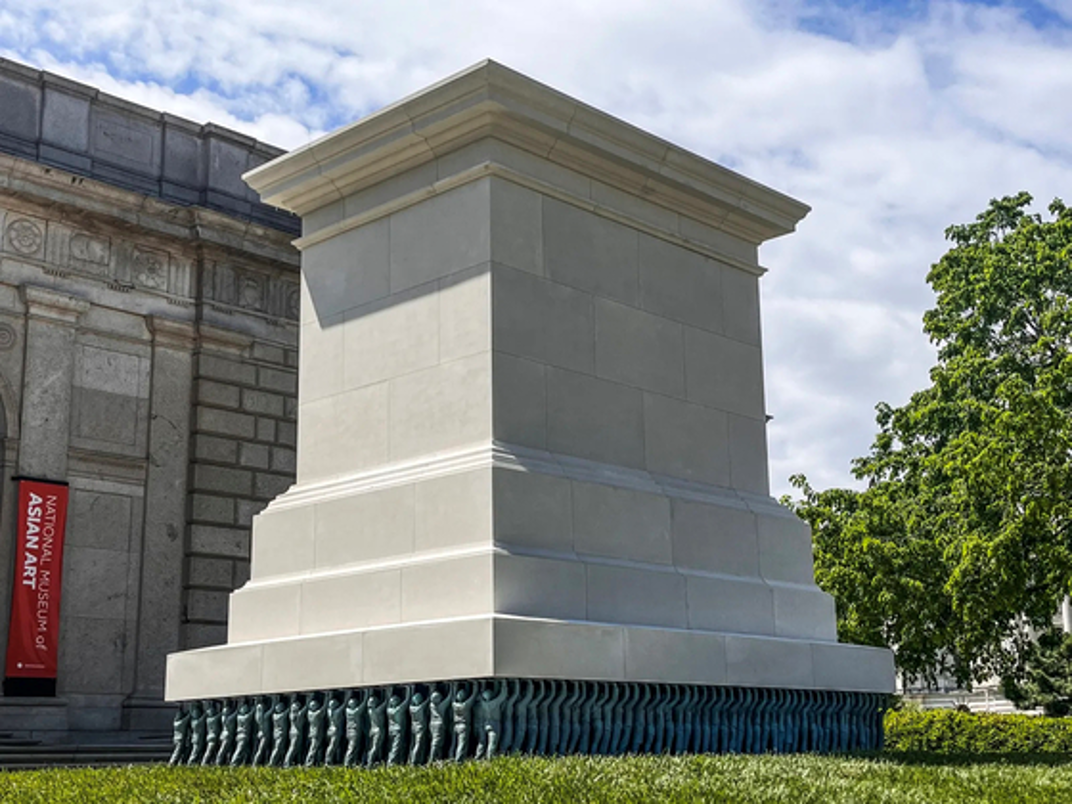

서도호, 〈Karma〉, FRP, 389.9×299.7×739.1cm, 2003, 아트선재센터 설치 장면

서도호가 한국을 대표하는 작가로 언급되는 이유는, 그의 작업이 ‘한국적인 이미지를 잘 보여주기 때문’만은 아니다. 오히려 그는 한국적 경험을 전면에 내세우지 않음으로써, 그 경험을 보편적 감각의 구조로 전환하는 데 성공했다.

올해 4월 미국 워싱턴DC 스미소니언 국립아시아미술관 앞마당에 설치된 서도호 작품〈공인들〉. 미술관 100주년을 기념해 5년 간 설치된다. / 사진: 스미소니언매거진

이는 한국 동시대 미술의 해외 진출에서 중요한 의미를 가진다. 맥락을 설명하거나 문화적 차이를 강조하지 않아도, 작품이 스스로

작동할 수 있다는 가능성. 서도호의 작업은 한국 작가들이 세계 미술계와 만나는 하나의 성숙한 경로를

보여준다.

〈Some/One〉은

특정 지역이나 이슈를 대표하는 작품이 아니라, 동시대 사회가 공유하는 구조적 감각을 다루는 조각으로

읽힌다. 개인과 집단, 규율과 보호, 동일성과 익명성 사이의 긴장은 세계 어디에서나 유효한 문제이며, 이

작품은 그것을 형식으로 고정시킨다. 그 결과 이 작업은 일회성 주목에 그치지 않고, 주요 전시와 컬렉션을 통해 반복적으로 소환된다. 이번 “Art Basel Miami Beach 2025” 에서의 재등장 또한, 이러한

축적의 연장선에 있다.

이번 “Art Basel

Miami Beach 2025”에 소개된 서도호의 〈Some/One〉은 이제

한국 작가들의 해외 진출은 더 이상 예외적 사건이나 단순히 국제 무대에 ‘나간다’는 의미를 넘어, 한국에서 형성된 작업이 세계 미술의 공통 언어 속에서

읽히고 있다는 중요한 신호다.