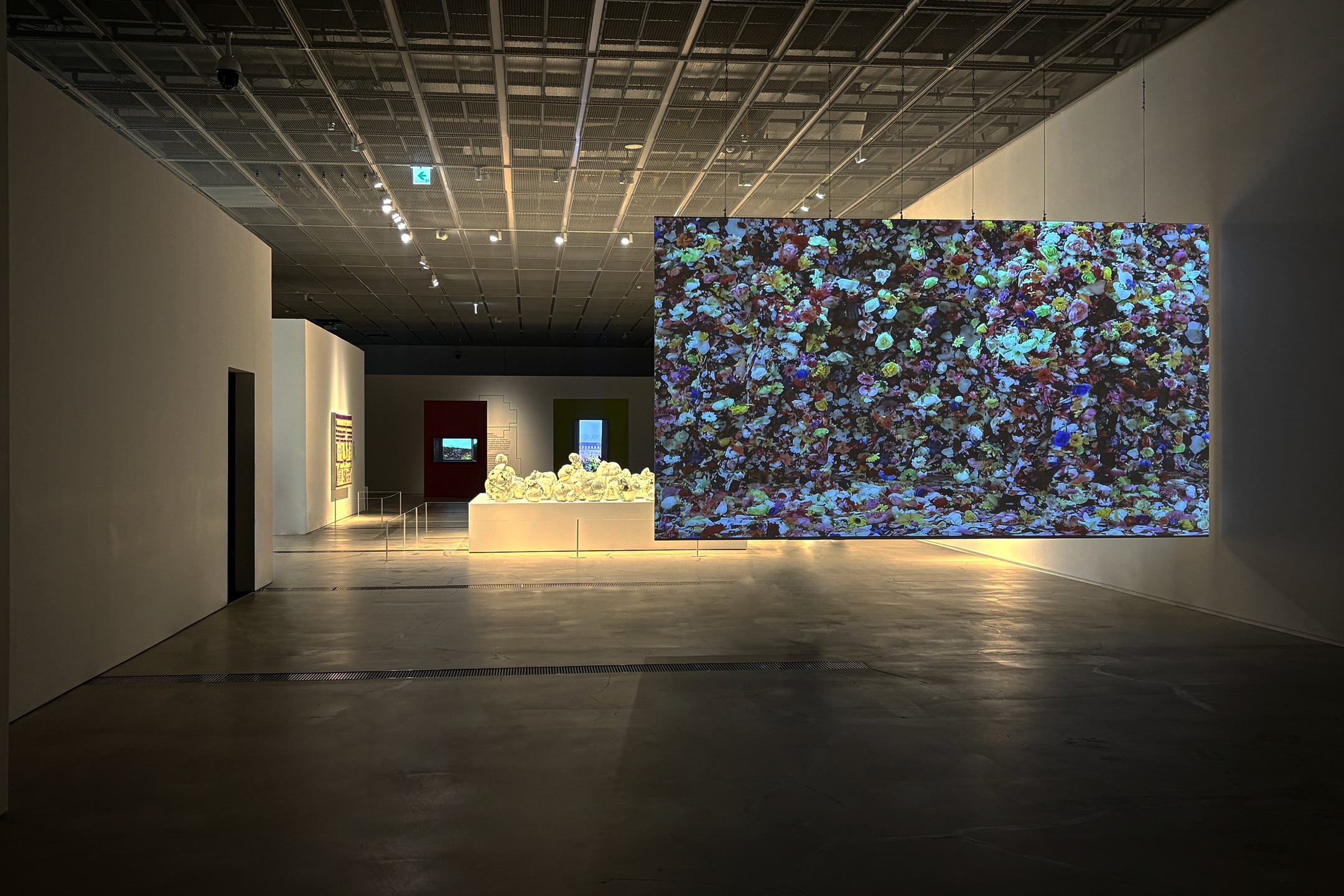

이수경 작가는 ‘깨진 것들’을 새로운 서사의 주인공으로 되살리는 작업을 이어왔다. 오랜 시간에

걸쳐 명장들의 작업실에서 폐기된 도자 파편을 수집해온 작가는, 그것들을 다시 조합하고 금으로 이어 붙이며

전혀 다른 차원의 조형물로 재탄생시킨다. 파괴된 과거를 버리지 않고,

오히려 그것을 기점으로 재생과 창조의 가능성을 탐색하는 대표작 ‘번역된 도자기(Translated Vase)’는 도자기라는 매체 자체에 새로운 존재론적 가능성을 불어넣는다.

작가는 현재 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열리고 있는 《Monstrous Beauty: A Feminist Revision of Chinoiserie》전에 초청되어, 전시의 중심 공간인 아트리움에서 “번역된 도자기”를 선보이고 있다.

“Translated Vase_2022 TVCSHW 1”, 2022

도자 파편, 24k 금박, 에폭시, 높이 99.5cm, 가로 43 × 세로 54.9cm

작가 및 The Met 제공

이번 전시는 유럽이 상상한 동양의 이미지—즉 치노아즈리(Chinoiserie)—를 페미니즘적 시각에서 비판적으로

재조명한다. 치노아즈리는 17세기부터 18세기 유럽에서 유행했던 장식 양식으로, 중국을 비롯한 동아시아의

예술과 문화를 유럽의 환상 속 이미지로 재구성한 것이 특징이다. 이는 실재하는 동양이 아닌, 유럽인의 상상 속 동양을 반영하며, 그 과정에서 이국적 욕망, 여성에 대한 판타지, 인종적 고정관념이 함께 생산되었다.

이 전시는 바로 그 치노아즈리를 단순한 장식 양식으로 보지 않고, 그것이 역사적으로 어떻게 여성성과 아시아성, 나아가 정체성에 대한

왜곡된 이미지를 형성했는지를 조망한다. 작가의 작업은 이러한 전시의 담론적 중심에서 강력한 메타포로

작동한다. 깨지고 버려진 조각들이 ‘금(金)’으로 이어지며 새로운 형태로 진화하는 과정은 단순한 복원이나 장식의 차원을

넘어, 여성과 몸, 소비와 욕망, 파괴와 재창조라는 전시의 핵심 주제를 시각적으로 구현한다.

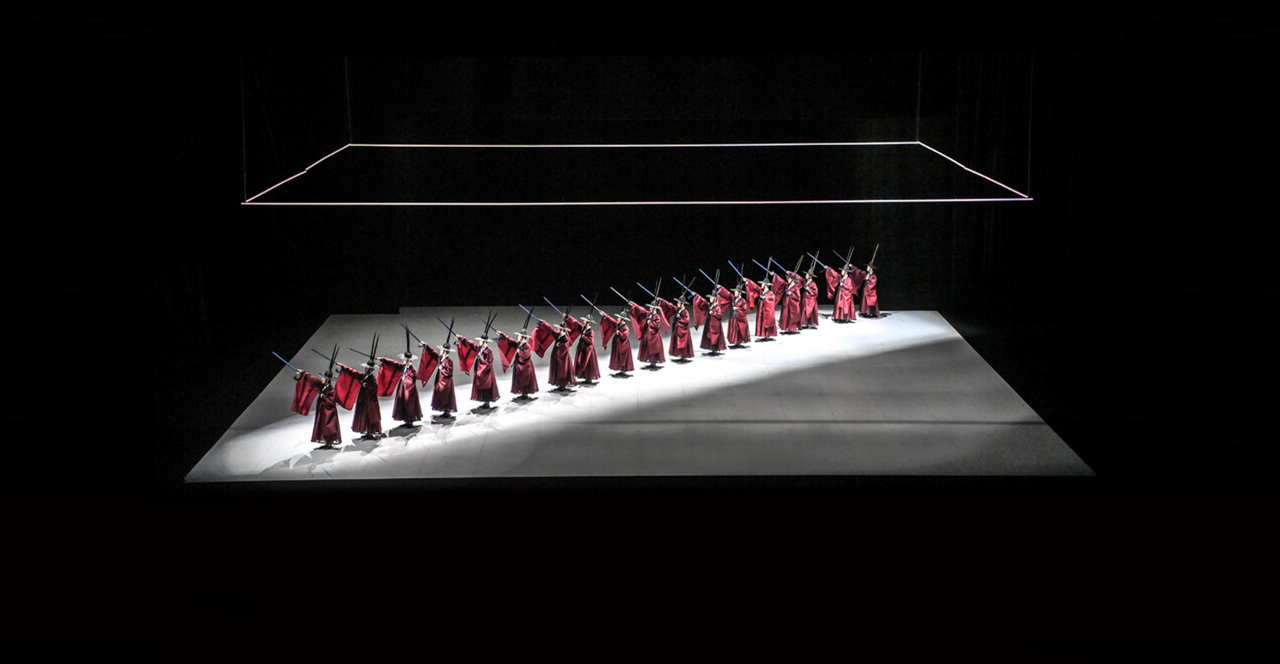

특히 이번 전시에서는 2017년

베니스 비엔날레에 출품되었던 대형 설치작 “이상한 나라의 아홉 용(Nine

Dragons in Wonderland)”도 함께 소개된다. 높이 5m에 달하는 이 작품은 2022년 더페이지갤러리 전시를 통해 국내에

처음 공개되었으며, 고대 동양 신화의 상징과 환상적 서사를 도자기 파편으로 재조립한 이 설치는, 치노아즈리의 이국적 상상력에 대한 작가의 비판적 응답이자, 파편화된

기억과 정체성의 새로운 언어로 읽힌다.

“이상한 나라의 아홉 용” (2022) 설치장면 ⓒ Courtesy of The Page Gallery and Artist Yeesookyung

작가는 도자 명장들이 미세한 흠집 하나로도 망설임 없이 깨뜨리는 도자기들의

운명에 주목했다. 명장의 작업실을 우연히 방문한 작가는 완벽에 가까운 도자들이 흠 하나로 버려지는 장면을

목격하며, 그 파편들에 서린 시간과 가능성에 시선을 돌렸다. 이후

작가는 금으로 파편을 이어 붙이며 생명력 넘치는 거대한 조형물로 확장시켜 나갔다. 이 과정은 마치 세포의

번식처럼 유기적이며, 파괴와 재생, 죽음과 부활의 순환을

은유한다.

“이상한 나라의 아홉 용”(2022) 설치장면 ⓒ Courtesy of The Page Gallery and Artist Yeesookyung

‘번역된 도자기’ 시리즈는 현재

국립현대미술관 과천관, 미국 보스턴 미술관, 영국박물관, 이탈리아 국립 카포디몬테 박물관, 일본 후쿠오카 아시아 미술관 등

국내외 유수의 미술관에 소장되어 있으며, 이번 메트로폴리탄 미술관 전시를 통해 다시 한번 국제 미술계의

주목을 받고 있다.

《Monstrous Beauty》는

깨지기 쉬우나 날카롭고 섬세한 자기를 여성의 은유로 삼으며, 과거의 장식적 판타지를 넘어 여성의 서사와

목소리를 새롭게 쓰는 자리다. 그 한복판에서, 작가의 ‘파편과 금의 조각문’은 오늘날에도 여전히 유효한 질문을 던진다 — 무엇이 버려지고, 무엇이 다시 이어질 수 있는가?

이수경 작가 / ⓒ Courtesy of The Page Gallery and Artist Yeesookyung

이수경 (b.1963)은 한국

현대미술을 이끌어가는 주요 작가 중 한 명으로, 서구 중심의 모더니즘 속에서 토속 신앙과 전통 기법을

기반으로 동시대 미술과 한국 전통 문화와의 새로운 접점을 제시하고 있다. 회화, 조각, 설치, 퍼포먼스

등 다양한 영역에서의 시적이고 몽환적인 작품들은 동서양의 경계를 뛰어넘어 국내외 미술 시장에서 인지도와 명성을 탄탄하게 쌓아가고 있다.