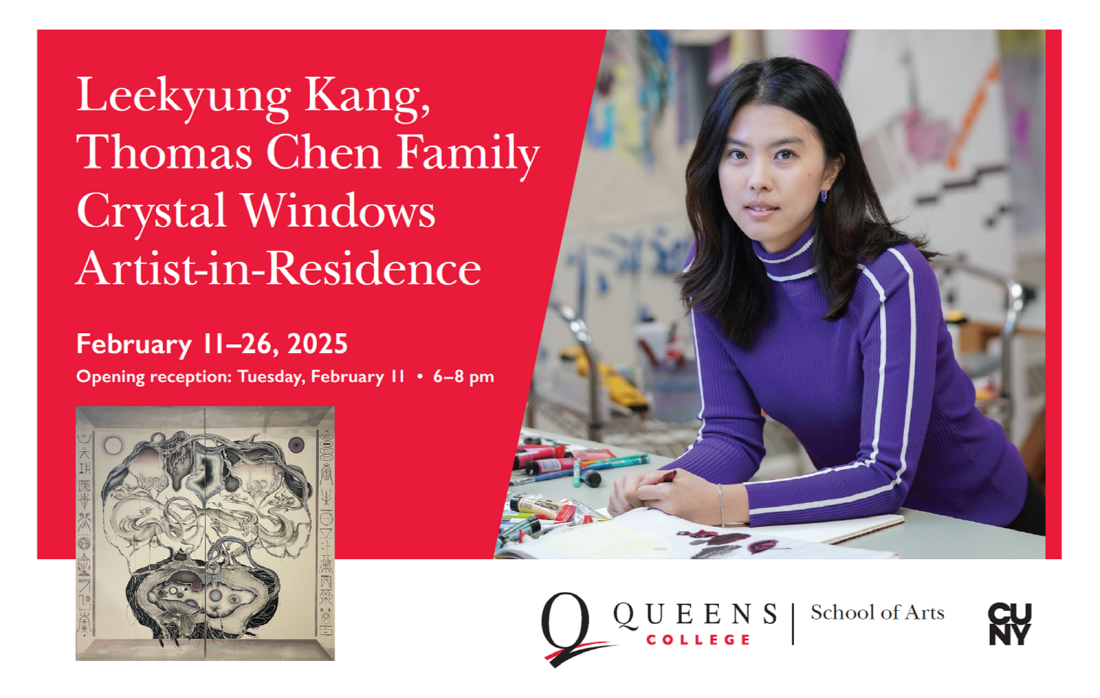

김지평(b. 1976)은 동양화 혹은 한국화의 기법과 양식을 통해 현 시대를 이야기하는 작업들을 선보여 왔다. 이때 작가는 과거와 현재를 대립된 항으로 바라보며 전통을 현대화하는 것이 아닌, 양쪽 모두로부터 누락된 것을 고려하며 전통에서 현대를 발견하는 것을 목표로 한다.

김지평, 〈책가내외도(冊架內外圖)〉, 2007 ©김지평

김지평, 〈책가내외도(冊架內外圖)〉, 2007 ©김지평2001년부터 2012년까지

김지평은 책가도, 문자도, 화조도 등의 민화 양식이나 단청의

장식성을 아크릴 물감을 이용해 시대에 맞게 재구성하는 회화 작업을 주로 선보였으며, 그 중에서도 형형색색의

‘책가도’ 시리즈로 일찍이 이름을 알렸다.

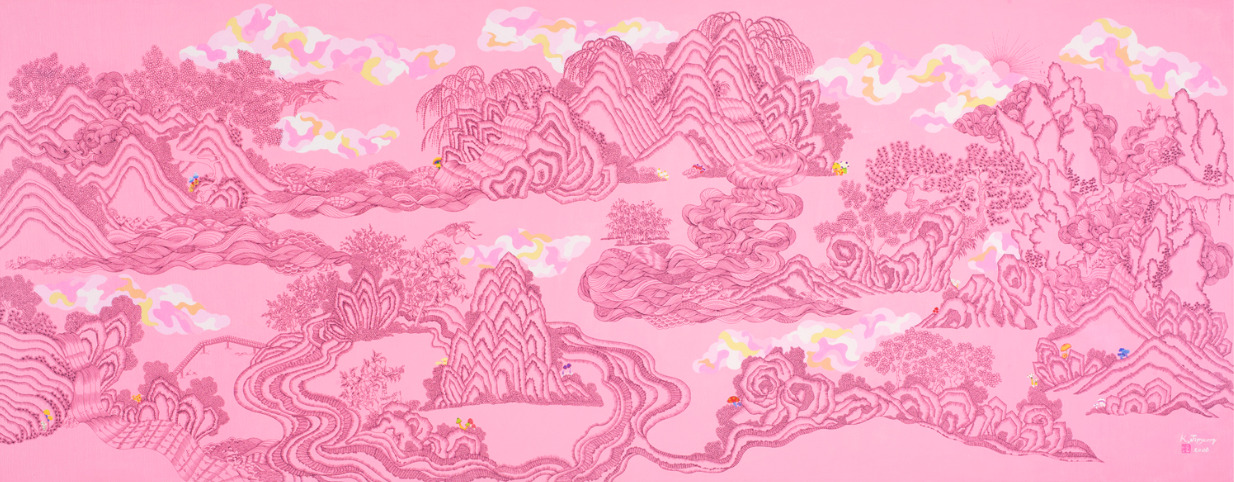

김지평, 〈미채산수도(迷彩山水圖) - Mushroom

Mountain〉, 2008 ©MMCA 미술은행

김지평, 〈미채산수도(迷彩山水圖) - Mushroom

Mountain〉, 2008 ©MMCA 미술은행초기 작업에서부터 전통과 동시대, 그리고 민예적 요소와 동시대 예술의

상호작용에 대한 작가의 고민이 반영되어 있다. 이를 테면, 2008년

작업인 〈미채산수도(迷彩山水圖) - Mushroom Mountain〉은

전통적인 산수화와 민화 형식에 오늘날의 한국적인 진경을 끼워 넣는다.

제목에 들어간 ‘미채(迷彩)’라는 단어는 영단어로 ‘카모플라쥬(Camouflage),’

즉 군대에서 주로 사용하는 위장이나 속임수를 의미한다. 멀리서는 아름다운 산수화로 보이지만

산 속 곳곳에서 발견할 수 있는 군사 표지들은 익숙한 풍경 뒤에 숨겨진 의미들에 대해 생각하게 한다. 이와

함께 카모플라쥬로 대변되는 군 패턴을 산수화 형식 속에 배치시킴으로서 또 다른 의미의 위장과 눈속임을 발생시켜 우리가 살고 있는 ‘지금-여기’의 현실을 비추는

한편 환상성을 만들어낸다.

김지평, 〈평안도〉, 2014 ©김지평

2013년부터 작가는 동양화의 재료나 화론, 철학적 소재 등을 탐구하며 현재와 엮는 작품을 전개하기 시작했다. 예를

들어, 작가는 2015년 아트 컴퍼니 긱에서의 개인전 《평안도》에서

고지도의 형식과 ‘금니화(金泥畵)’ 기법으로 가족사와 한반도의 분단 문제를 다뤘다.

이 전시에서 작가는 자신의 어머니의 고향인 평안도를 주제로 한 작업들을 선보였다. 작가는 분단으로 인해 직접 볼 수 없는 평안도의 모습을 문학, 회화, 지도 등의 자료를 통해 여행하고 상상했다. 가령, 그는 수집한 고지도와 함께 구글어스를 비교해 지형을 파악하고, 평안도에

대한 문장들과 일화들을 통해 오래된 평안도의 정서를 간접적으로 체험할 수 있었다.

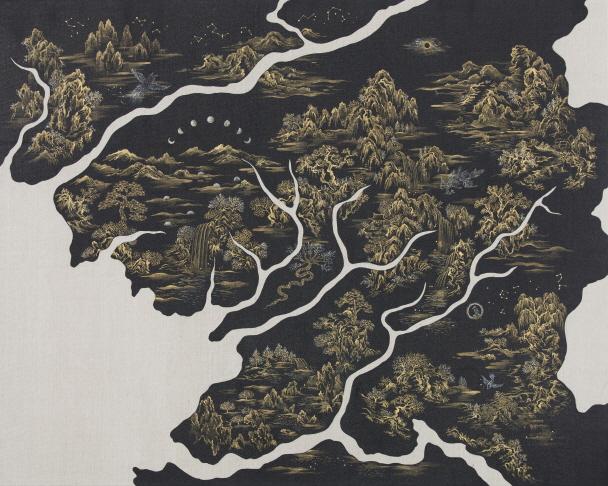

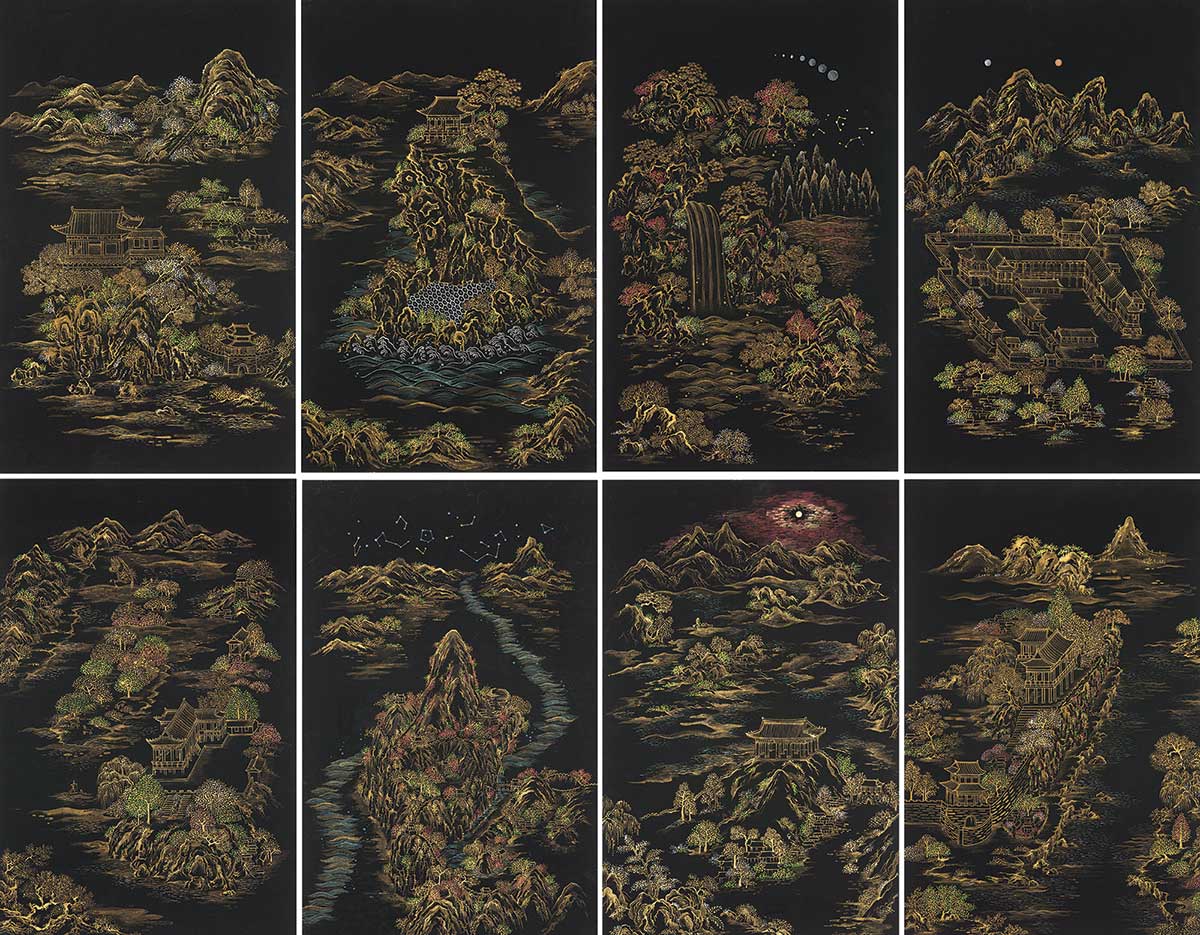

김지평, 〈관서팔경(關西八景)〉, 2014 ©김지평

김지평, 〈관서팔경(關西八景)〉, 2014 ©김지평김지평은 수집한 자료들과 상상력으로 직접 갈 수도, 경험할 수도 없는

장소인 평안도를 동양화의 화법을 빌려 재현했다. 그 중, 평안도의

명승지 여덟 곳을 아름답게 묘사하고 있는 〈관서팔경(關西八景)〉(2014)에는 조선 중기에 등장했던 ‘금니화’ 기법이 사용되었다.

‘금니화’는 검은색의 비단이나

종이에 금 가루로 만든 안료로 산수를 그리는 기법으로, 왕의 권위와 위엄을 상징하는 궁중장식화나 어람용

회화에만 사용되었다. 김지평은 이러한 금니화의 기법으로 평안도라는 지역을 화려하고 환상적인 풍경으로

재현함으로써, 이 곳을 단지 비극적인 역사와 격전지가 아닌 아름다운 미지의 공간으로 제시한다.

《재녀덕고(才女德高)》 전시 전경(합정지구, 2017) ©합정지구

《재녀덕고(才女德高)》 전시 전경(합정지구, 2017) ©합정지구또한 김지평은 민담, 신화, 여행기, 고문헌 등을 광범위하게 조사하며, 그 안에 가려진 비주류의 이야기와

배제된 전통에 주목했다. 유교적 세계관이 지배하던 조선시대의 그림들은 남성 중심의 문화를 바탕으로 그려지곤

했다. 김지평은 그러한 과정에서 누락되었거나 금기시 되어 온 것들, 즉

여성, 성에 대한 욕망, 무속화, 불교화, 재야의 서사 등을 작품의 중요한 소재로 가져왔다.

2017년 합정지구에서 개최된 작가의 개인전 《재녀덕고(才女德高)》에서는 전통 회화에서 금기시 되어 온 여성성의 언어를 강조하고, 나아가 이 금기의 언어를 자유롭게 하는 회화를 선보였다. 전시 제목인

‘재녀덕고(才女德高)’는

‘재기 있는 여성은 덕이 높다'는 뜻을 가진 단어로, 여성은 재능이 부족해야 덕이 있다는 유교적 가치관에 대한 작가의 도전적 대응이자 ‘여성적 재능’이 무엇인지를 되묻는 화두를 담고 있다.

김지평, 〈blood and wine〉,

2017 ©김지평

김지평, 〈blood and wine〉,

2017 ©김지평전시에서 선보인 작업들은 공통적으로 ‘여성'을 표상하는 연지곤지, 혼례의 액막이용 호피무늬, 족두리와 같은 구체적인 기물, 민화, 미인도나 실경산수와 같은 전통의 도상학, 그리고 신체에서 나오는

폐기물인 피와 눈물을 연상시키는 액체의 흘러내림을 표현한다.

그 중, 여성의 월경에 관한 동서양의 민담과 설화를 바탕으로 한 산수화

〈blood and wine〉(2017)은 여성에 대한 전통의

금기를 은유적으로 표현한다. 이를 위해 작가는 부적에 쓰이는 붉은 안료인 경면주사를 사용해 여성과 산수화를

‘불경하게’ 표현함으로써 전통의 금기에 도전한다.

김지평, 〈능파미보(凌波微步)〉, 2019 ©김지평

김지평, 〈능파미보(凌波微步)〉, 2019 ©김지평이러한 김지평의 도전 의식은 2020년 보안여관에서 열린 《먼 곳에서

온 친구들》에서도 이어졌다. 이 전시에서 작가는 족자나 병풍 장식에 쓰이는 장황(粧䌙)을 활용한 작품들을 선보였다.

작가는 장황의 각 부분의 명칭이 치마, 저고리, 소매

등 여성의 옷으로 비유되어 불린다는 사실에 주목했다.

장황에 반영된 신체성에 주목한 김지평은 본래 병풍이나 족자에 들어가는 회화를 없애고 그 안을 장황으로 채워 넣음으로써

각각의 병풍을 다양한 인물로 표상했다. 예컨대, 〈능파미보(凌波微步)〉(2019)이라는

열 폭의 병풍 작업에서는 조선 시대 실존했던 열 명의 여성 문인들의 글을 작품으로 표현했다.

이 여성 문인들은 대부분 재능을 인정받지 못하고 자취를 감추어 활자로만 남아 있는 자들이었다. 김지평은 이들의 존재를 그림이 아닌 각 여성 문인들과 어울리는 갖가지 비단 조각으로 형상화함으로써 활자로만

남아 있던 이들에게 ‘신체성’을 부여한다.

김지평, 〈디바-무당들〉, 2023 ©김지평

2023년 인디프레스에서의 개인전 《없는 그림》에서 선보인 또 다른 족자 작업 ‘디바’(2023) 연작에서도 과거 역사에서 지워지거나 밀려난 존재들을 표상하고 있다. 김지평이 다룬 ‘디바’로는 남성 보컬들이 주를 이뤘던 록(rock) 음악의 관습에 도전했던 유럽의 고딕 여성 보컬들, ‘속된 것’으로 폄하되어 온 무녀들, 그리고 한국의 가부장제 안에서 늘 희생을 감행해야 했던 우리 주변의 할머니들이 있다.

김지평, 〈없는 그림〉, 2021 ©김지평

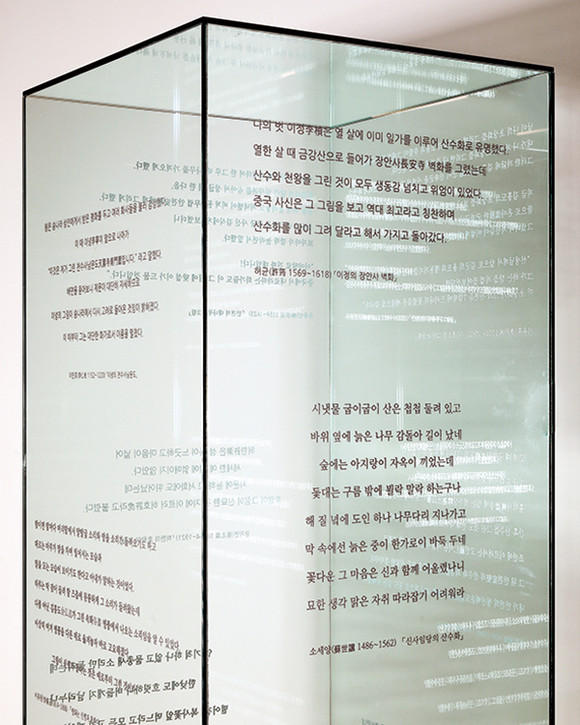

김지평, 〈없는 그림〉, 2021 ©김지평이와 함께 전시에서 선보인 또 다른 작업 〈없는 그림〉(2021)은 관련 문헌과 자료는 존재하지만 현재 소실된 신사임당의 산수화를 주제로 한다. 이는 말 그대로 ‘없는 그림’에 대한 작업으로, 산수화에 대한 글이 실크스크린으로 새겨진 박물관에서 볼 수 있을 법한 작품 보관용 유리 케이스로 제시된다.

김지평, 〈없는 그림〉(세부), 2021 ©김지평

텅 빈 유리 보관함과 그 겉면에 새겨진 작품에 대한 찬사는 현재 활자로만 존재하는 신사임당의 산수화의 불분명한

존재성을 상징한다. 이와 더불어 김지평은 그 옆에 화려한 빛깔을 띠고 있지만 접혀 있어 볼 수 없는

병풍을 함께 놓았다.

이문정 미술평론가는 이 작업에 대해 “텅 빈 유리 상자와 그림에 관한

글, 접힌 채 볼 수 없는 병풍에는 유실되거나 드문드문 이어진 전통,

시선의 문제, 박물관의 전시 및 보존 방식이나 동아시아 미술사 등 평소의 관심 주제가 반영되어

있다”고 설명했다.

김지평, 〈광배(光背)〉, 2020 ©김지평

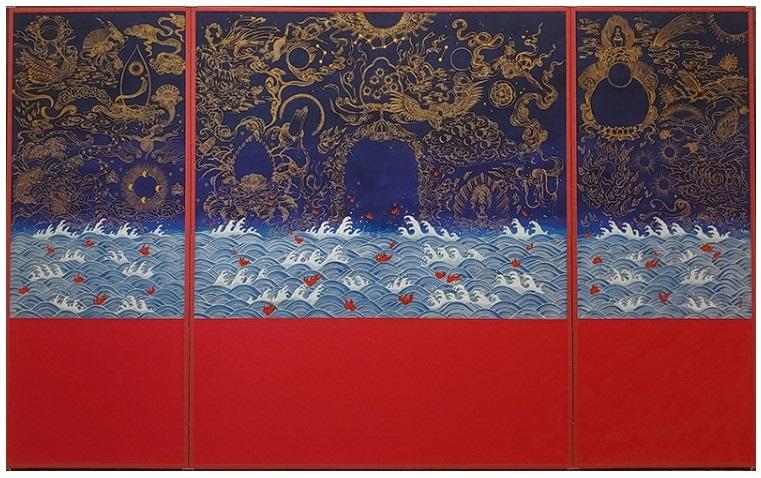

이와 함께 김지평은 전통문화에서 비주류로 여겨지며 도외시되었던 장식성이 강한 불교화나 무신도 작품에 주목했다. 작가는 종교화에서 신성 주변에는 항상 화려한 장식이 함께 그려진다는 사실에 착안하여, 그림에서 신성의 모습은 제거하고 장식적인 요소들만 남겨두었다.

3면 병풍 작업인 〈광배(光背)〉(2020)는 전통적인 장식 도상인 광배(후광)만이 그려져 있다. 광배는

신성한 존재의 위대함과 초월성을 상징하는 장식 도상으로, 보통 신성 주변에 그려지기 마련이지만 김지평은

신의 형상을 제거해 신의 부재와 신성이 사라진 시대를 표현했다.

그의 그림에서 신의 부재는 부정적인 의미도, 긍정적인 의미도 아니다. 이는 신이 사라져 버린 자리일수도 있고, 아직 도착하지 못해 빈자리로

남아 있는 것일 수도 있음을 암시한다.

김지평, 〈디바-할머니〉, 2023, 부산비엔날레

2024 전시 전경(초량재,

2024) ©부산비엔날레

김지평, 〈디바-할머니〉, 2023, 부산비엔날레

2024 전시 전경(초량재,

2024) ©부산비엔날레이처럼 김지평은 전통의 기표만을 차용하거나 반대로 전통에 내재된 의미를 현대적으로 갱신하는 것, 둘 중 어느 한쪽에만 치우치지 않는다. 그는 전통회화, 산수화, 민화 등 동양 전통미술에서 고착화된 관념과 규칙을 직시하고 이를 독창적으로 재해석한다. 그리고 여기에 미술, 사회, 문화의 역사 안에서 배제되었던 것들을 결합해 새로운 의미를 생성한다.

“전통을 현대화해야

한다는 선입견으로부터 벗어나고 싶어요. 전통이 전근대적이니 현대화해야 한다는 것이 아니라, 전통에서 현대를 발견하는 것이 목표입니다.” (김지평, 보그 인터뷰, 2024.02.03)

김지평 작가 ©부산비엔날레

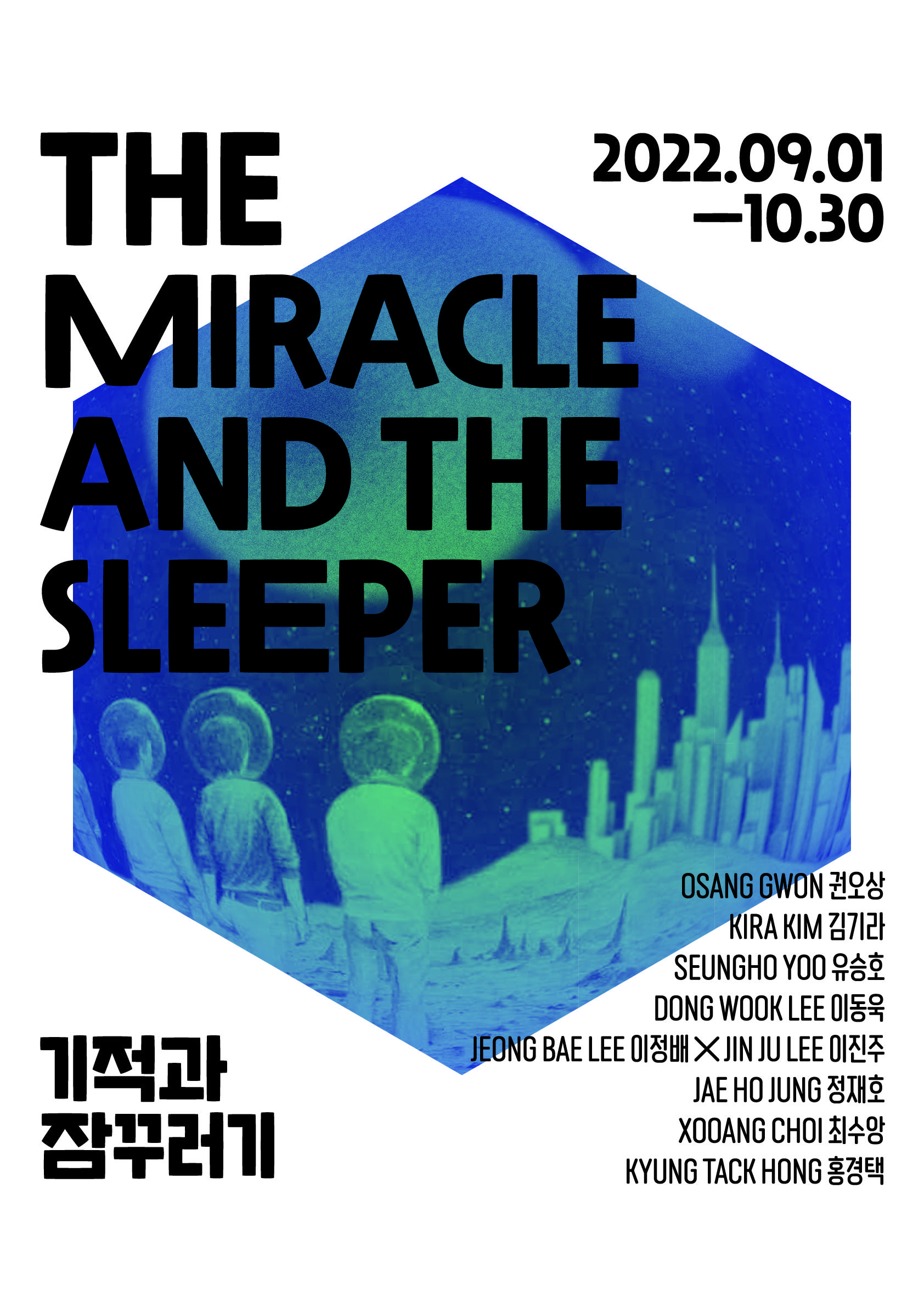

김지평은 이화여자대학교 동양화과를 졸업하고 동대학원 미술교육학과 석사학위를 취득했다. 2001년 경인미술관에서의 개인전 《비비드드롭》을 시작으로, 《찬란한

결》(가나 컨템포러리, 서울, 2013), 《평안도》(아트 컴퍼니 긱, 서울, 2015), 《재녀덕고》(합정지구, 서울, 2017), 《기암열전》(갤러리

밈, 서울, 2019), 《먼 곳에서 온 친구들》(보안여관, 서울, 2020) 등의

개인전을 가졌다.

또한 디스위켄드룸(서울, 한국), 서울시립미술관(서울, 한국), 아트스페이스풀(서울, 한국), 펑시엔 미술관(상하이, 중국), 이응노 미술관(대전, 한국), 인디프레스갤러리(서울, 한국) 등 다수의 단체전에 참가했다. 그는 제21회 송은미술대상전 참여 작가 20인에 선정되었으며, 2024년 부산비엔날레에 참여한 바 있다.

주요 작품 소장처로는 서울 시립미술관(서울, 한국), 국립현대미술관 미술은행(과천, 한국), 가나아트 갤러리(서울, 한국), 하나은행(서울, 한국), 아모레퍼시픽미술관(서울, 한국), 한국 도자기(청주, 한국) 등이 있다.

References

- 김지평, Kim Jipyeong (Artist Website)

- 보그, 가장 동시대적인 한국화에 대하여

- 국립현대미술관 미술은행, 김지평 - 미채산수도(迷彩山水圖)-Mushroom Mountain (MMCA Art Bank, Kim Jipyeong - Michaesansu (迷彩山水圖) - Mushroom Mountain)

- 아트 컴퍼니 긱, 평안도 (Art Company GIG, Pyeongan-Do)

- 합정지구, 재녀덕고 (Hapjungjigu, Jaenyeodeokgo)

- 유아트스페이스, 김지평 – blood and wine (UARTSPACE, Kim Jipyeong - blood and wine)

- 다아트, [이문정 평론가의 더 갤러리 (106) 김지평 개인전 ‘없는 그림’] ‘없는 그림’으로 흘러간 가치-기호에 말걸어 보기, 2023.12.22

- 부산비엔날레 2024, 김지평 (2024 Busan Biennale, Kim Jipyeong)