최수련(b. 1986)은 소위 ‘동양풍’ 이미지의 양상과 그것이 소비되는 방식을 지켜보며 그림을 그린다. 이를 위해 작가는 한국과 중국의 고전 극영화에서 수집한 동북아시아가 공유하는 전통적인 클리셰 이미지를 바탕으로 비애, 여성, 현실과의 괴리, 내면의 오리엔탈리즘, 의심, 무지와 부조리 등을 드러내는 회화 작업을 이어오고 있다.

최수련, 〈팔선녀〉, 2013 ©최수련

동양의 고전 이미지에 대한 작가의 관심은 그의 세대에서 소위 ‘동양풍’이라고 일컬어지는 ‘오리엔탈리즘적 이미지’를 보는 무지한 시선이 서양인의 시선과 크게 다르지 않다는 문제 의식에서 출발한다. 최수련은 이렇게 된 배경에 대해 고민하고 이 이미지들이 동시대에 재현되는 과정에서 발생하는 변형, 왜곡, 반복 등을 유심히 살펴보며 현재 상황을 직시하고자 했다고

말한다.

그는 2013년에 전통 복식을 걸친 기묘한 마네킹을 그린 것을 시작으로

무속신앙이나 한국의 신흥종교, 사극, 전통행사 등에서 발견되는

다소 이상하거나 우스꽝스러우면서도 한편 고졸한 미감이 있는 장면들을 그려왔다. 그는 현대의 행사나 미디어에서

소비되는 전통의 이미지 중에서도 구체적인 이미지가 아닌 단지 분위기로 소비되는 장면들을 선별하여 소재로 삼는다.

최수련, 〈치성봉행〉, 2014 ©최수련

최수련, 〈치성봉행〉, 2014 ©최수련최수련은 누군가가 촬영한 사진이나 영상에서 캡처한 저해상도의 이미지를 수집하고, 그 안에서 불필요한 요소들은 일부 제거한 다음 거의 그대로 화면에 옮기는 방식으로 그림을 그린다. 그림에 표현된 이미지는 모호하게 나타나며, 반투명한 붓질과 캔버스의 굵은 올 등 회화적인 요소가 두드러지는 것이 특징이다.

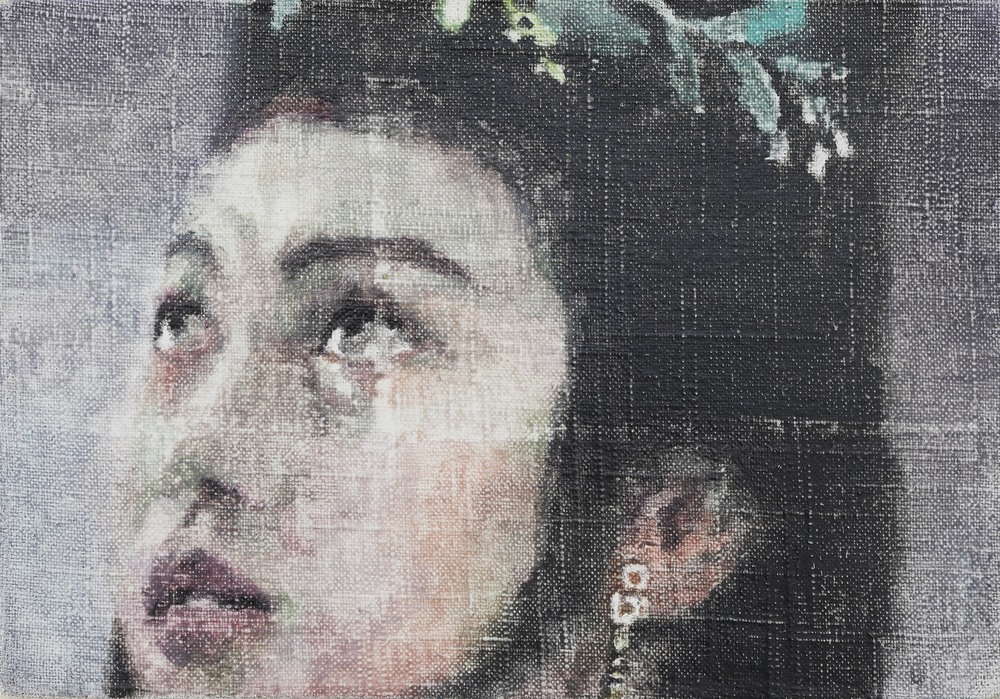

최수련, 〈징치 懲治(폐비 윤씨)〉, 2016 ©최수련

최수련, 〈징치 懲治(폐비 윤씨)〉, 2016 ©최수련작가는 재료적인 면에서도 회화에서의 전통 재료를 고수한다. 그는 린넨이나

황마에 아교칠부터 모든 공정을 직접 하여 자신에게 맞는 지면을 만들고, 미디엄을 많이 섞어 투명도를

높인 유채 방식으로 수정이나 겹침 없이 한 번에 빠르게 그림을 그린다.

이후에는 그림 위에 오일을 바르며 마무리를 짓는데, 그 과정에서 붓질이

겹치면서 그렸던 것이 반투명하게 닦여 나가 그림 전체에 희끗희끗한 자국들이 생기게 된다. 이러한 흔적들은

이미지의 환영성을 감소시키는 중요한 회화적 요소로 작용한다.

최수련, 〈선녀〉, 2017 ©최수련

2017년부터 시작된 최수련의 대표작 ‘선녀’ 시리즈는 2013년에

그린 마네킹 그림 〈팔선녀〉의 연장선상에 있다. 당시의 작업은 의복 색상에 따라 임의로 ‘용왕’이나 ‘옥황상제’ 등으로 명명되었고 여자 마네킹의 경우에는 ‘선녀’라고 이름을 붙였다.

흔히 동아시아 문화권에서 ‘선녀’는

하늘하늘한 고전 복식을 입은 젊고 아름다운 여성의 이미지로 인식되곤 한다. 하지만 이 연작에서 작가는

이러한 전형적으로 이상화된 이미지가 아닌 실제 사람으로서 선녀의 모습을 그린다.

최수련, 〈선녀〉, 2017 ©최수련

최수련, 〈선녀〉, 2017 ©최수련작가는 이 작업에서 지역 축제 등에 동원되는 선녀 복장을 한 중년 여성 중 무료하고 어두운 표정을 하고 있는

평범한 한국 여성을 주로 그렸다. 너무나도 평범한 얼굴을 한 선녀의 모습은 관습적 기대를 어긋내며 낯설고

기묘한 느낌을 자아낸다.

대부분의 고전 서사에서 ‘선녀’의

역할이 조연으로 그치듯이, 오늘날 실제 행사에서도 선녀는 남성의 중요한 의식을 행하는 동안 분위기를

조성하는 보조적인 역할로 등장한다. 그렇기에 작가는 이 작업에서 선녀의 이미지를 ‘누군가를 위해 꾸며진 존재’가 아닌 평범한 실제 사람의 모습으로 다르게

표현했다.

최수련, 〈태평녀〉, 2021 ©최수련

최수련, 〈태평녀〉, 2021 ©최수련한편 2019년부터 그리기 시작한 ‘태평녀’ 시리즈는 실제 인물을 소재로 한 ‘선녀’ 시리즈와 달리 영화나 드라마에 등장하는 가상의 여성 인물들을 담았다. ‘태평녀’의 여성 이미지는 주로 1980~90년대에 유행하던 중국 고전 영화나

드라마에 자주 등장하곤 하는 비탄에 잠긴 여성의 모습을 바탕으로 한다.

최수련은 이 작업에 대해 선녀를 포함한 ‘동양풍의 예쁜 여성 이미지’의 소비 방식을 회의적으로 보면서도, 한편으로는 그러한 클리셰를 그리고

싶은 자신의 모순적인 욕망을 직시하면서 시작되었다고 말한다.

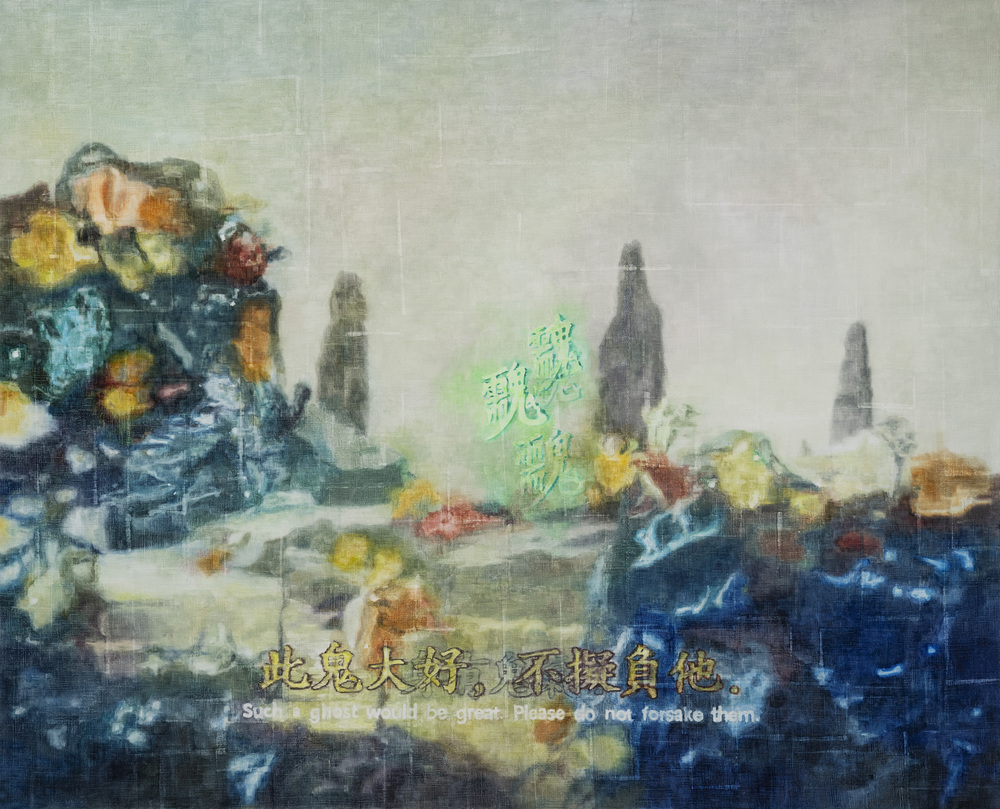

최수련, 〈그런 귀신이라면 좋군요 부디 그들을 저버리지 마십시오〉, 2022 ©최수련

최수련, 〈그런 귀신이라면 좋군요 부디 그들을 저버리지 마십시오〉, 2022 ©최수련또한 최수련은 1980~90년대 유행한 중국 또는 홍콩의 도사/귀신 영화들에서 나온 귀신에 관한 대사들, 특히 귀신이 직접적인 청자나

화자가 되는 말들을 모았다. 그가 모은 대사들은 어딘가 향수를 불러일으키는 아름답고 태평한 호시절의

이미지와는 달리 권선징악의 세계관과 그에 대한 비관적/비극적 인식을 담고 있다.

작가는 실제로는 발화될 일 없는 이런 오래된 말들이 여전히 현실의 부조리와 느슨하거나 혹은 밀접하게 연관되어

있다고 보았다. 또한 한자를 잘 모르는 작가는 이런 대사들을 영상 속에서 영어 자막이 병기되어 있는

경우만 선택하였고 (영어 자막은 번역이 부자연스러운 경우에도 그대로 사용하였다.) 작품 속 일부 한자에는 독음을 달아 놓기도 하였다. 이는 작가와

그의 세대의 언어적 환경을 반영한다.

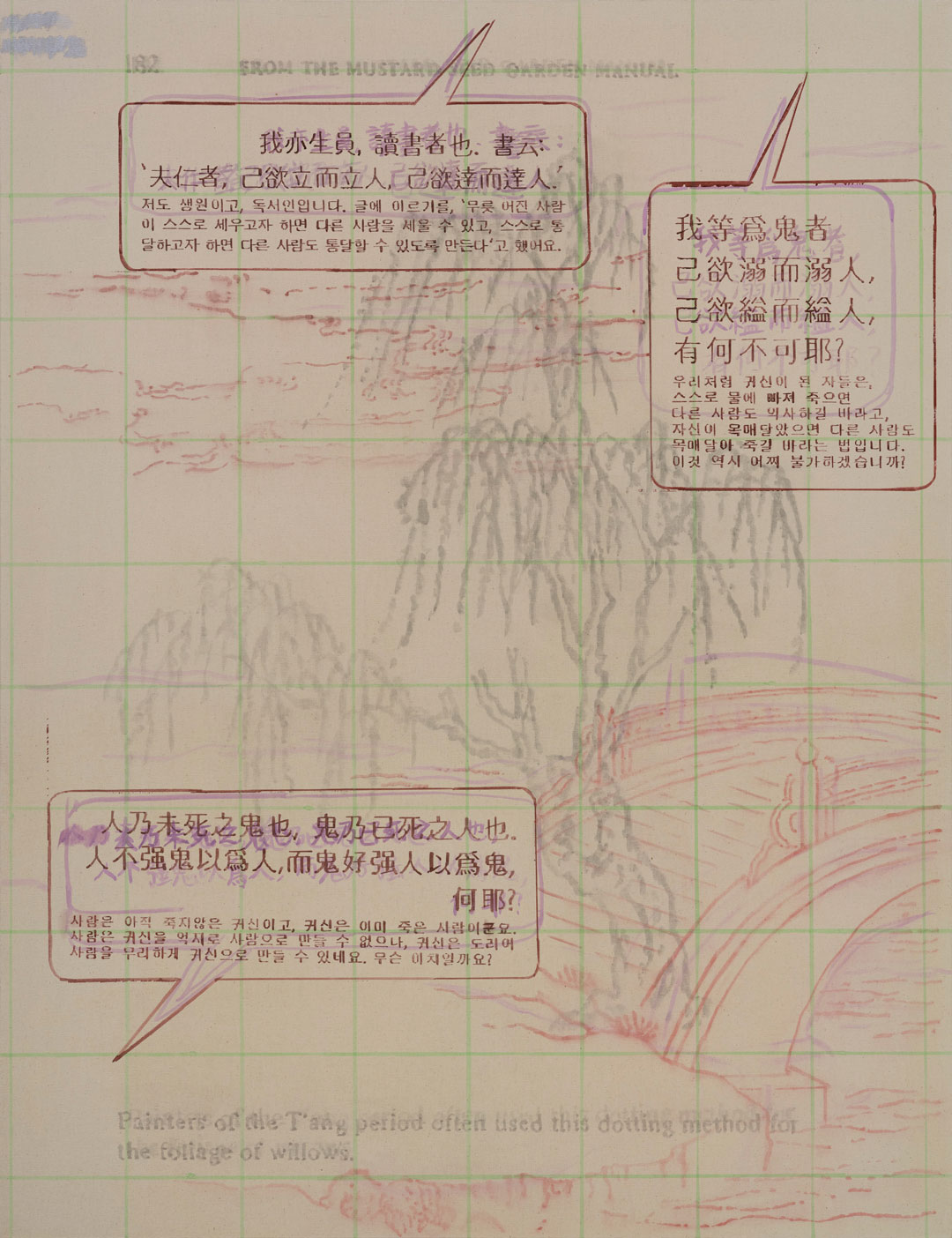

최수련, 〈한글세대를 위한 필사(귀신의 이치)〉, 2022 ©최수련

최수련, 〈한글세대를 위한 필사(귀신의 이치)〉, 2022 ©최수련이와 더불어 작가는 한자보다 ‘한글이 더 익숙한 세대를 위한’ 필사 작업을 진행했다. 작가는 고전 설화나 영화에서 수집한 텍스트들을

번역과 대조해보는 과정에서 발생하는 ‘공부하는 듯한 제스처’와

마치 처음 그림을 그리는 사람처럼 무언가를 다듬어 나가는 행위인 습자/습화의 흔적을 작품에 포함시켰다.

보통 아름답고 밝은 가치의 문구를 사용해 연습하는 것이 일반적인 필사와 습자의 전통이지만, 그의 ‘한글세대를 위한 필사’ 시리즈는

고전 설화나 영화에서 가져온 권선징악 세계관과 어긋나는 이야기나 발화들을 적는다. 그리고 작가는 광목천을

커다란 습자지 삼아 전통적인 필사의 태도와는 달리 가볍게 쓰고, 긋고,

다듬는다.

《무중필사 霧中筆寫》 전시 전경(산수문화, 2020) ©최수련

《무중필사 霧中筆寫》 전시 전경(산수문화, 2020) ©최수련이러한 필사 작업은 선전물 포스터의 형식을 빌려 제작되기도 하였다. 최수련은

선전물의 구체적인 메시지와 서사를 선전하는 실용적인 측면과 동양풍의 클리셰 이미지들이 주는 익숙한 미적 쾌가 혼합되어 있는 작품을 만들고자 했다.

작가는 이러한 내용이 내포하고 있는 특유의 가벼움을 위해 언제든지 뜯어낼 수 있는 전단지, 복고풍 표어 선전물, 광고 현수막

(혹은 그것을 디자인하기 위한 드로잉) 등의 형식을 선택했다고 설명한다.

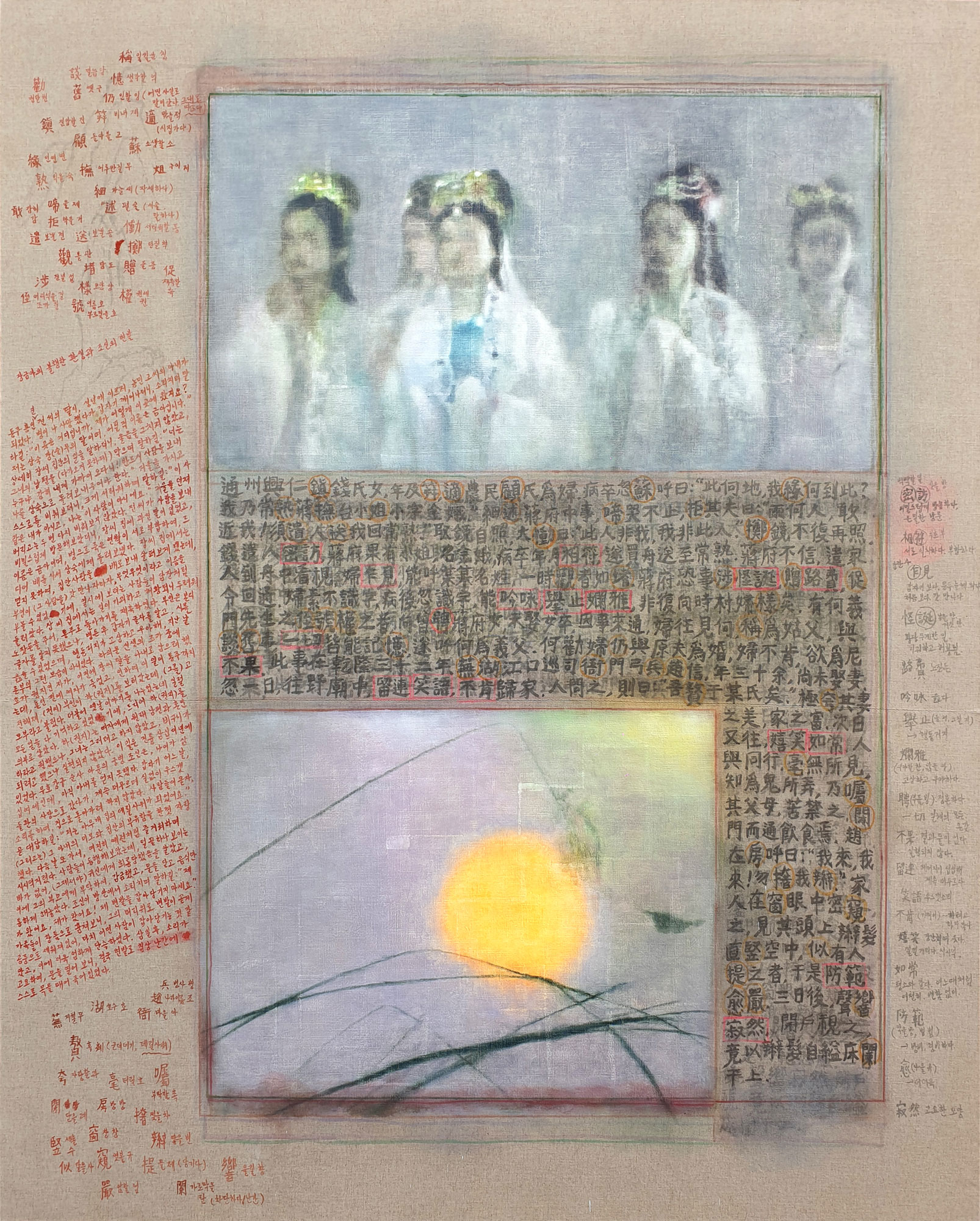

최수련, 〈장금아의 불행한 환생과 조신의 변발〉, 2024 ©최수련

최수련, 〈장금아의 불행한 환생과 조신의 변발〉, 2024 ©최수련최수련의 최근작 〈장금아의 불행한 환생과 조신의 변발〉(2024) 또한

고전 설화를 바탕으로 한 필사와 회화가 결합된 대형 크기의 작업이다. 이 작업에서 작가는 이슬람 삽화

예술의 형식을 빌려와 이전과 다르게 글과 이미지가 각자의 영역을 지키고, 프레임 바깥에서 텍스트를 번역하는

방식으로 캔버스를 구성했다.

제목에서 엿볼 수 있듯이, 이 작업은 두 가지의 설화를 마치 하나의

이야기처럼 연결하고 있다. 작가는 각각의 이야기를 개별적으로 다루기 보다는, 그 안에서 비슷하게 황망한 종류의 이야기들을 모아 이해 불가능한 비극의 한 면모 자체를 드러내는 방식을 택했다. 그러한 이야기들과 함께 그려진 이미지는 그 어떠한 이야기의 배경 장면이 될 수 있는 클리셰적인 이미지로 선택했다.

최수련, 〈태평녀〉, 2021 ©최수련

이처럼 최수련은 ‘동양풍’ 이미지의 재현과 소비 방식을 비판적으로 탐구하는 데에서 시작해, 현실의

부조리함과 비애가 담긴 동북아시아의 신화와 전설, 괴담과 민담 등을 재맥락화하는 작업을 이어 왔다. 그의 작업은 얼핏 고전적이고 전통적인, 즉 ‘과거’의 것을 다루는 듯하지만, 작가는

이를 둘러싼 현실의 맥락을 살피며 오늘날 그의 세대 그리고 우리 사회에 내재한 비애, 의심, 부조리와 무지 등을 그려내고 있다.

”세계에는 알 수 없는 게 너무 많기도 하거니와, 특히

믿기에 이상하지만 그렇다고 안 믿기에는 너무도 흔하게 횡행하는 것이 있다. ‘이를 어떻게 바라볼 것인가’가 내 작업의 주요한 질문이다.” (최수련, 비애티튜드 인터뷰)

최수련 작가 ©종근당 예술지상

최수련 작가 ©종근당 예술지상최수련은 홍익대학교에서 회화를 전공하고 서울대학교에서 서양화 전공으로 석사학위를 취득했다. 그의 최근 주요 개인전으로는 《그림 회에 그림 화》(갤러리조선, 서울, 2023), 《무중필사》(산수문화, 서울, 2020), 《태평선전》(인천아트플랫폼

윈도우갤러리, 인천, 2020), 《망한 나라의 음악》(청주미술창작스튜디오, 청주,

2019) 등이 있다. 작가는 지난해 2인전

《구슬과 난초》(챔버, 서울, 2024)에 참여한 바 있다.

또한 최수련은 갤러리조선, 경기도미술관, 아르코미술관, 뮤지엄헤드, 디스위켄드룸, 서울시립미술관, 하이트 컬렉션, 인사미술공간, 아트스페이스 풀 등 다양한 기관에서 열린 다수의 단체전에 참여하기도 하였다.

참여한 레지던시 프로그램으로는 화이트블럭 천안창작촌(천안,

2022-24), 인천아트플랫폼(인천,

2020-2021), 팔복예술공장(전주, 2019), 청주미술창작스튜디오(청주, 2018) 등이 있다.

작가는 2020년 종근당 예술지상을 수상한 바 있으며, 그의 작품은 현재 서울시립미술관, 서울대학교 미술관, 국립현대미술관 정부미술은행 등에 소장되어 있다.

References

- 최수련, Choe Sooryeon (Artist Website)

- 인천문화통신 3.0, 최수련 인터뷰, 2020.07.22 (IFACNEWS 3.0, Choe Sooryeon Interview, 2020.07.22)

- 인천아트플랫폼, 최수련 (Incheon Art Platform, Choe Sooryeon)

- 인천아트플랫폼, 2020 창제작 발표 프로젝트 3. 최수련 개인전, 《Pictures for Use and Pleasure》 (Incheon Art Platform, Project Support Program 2020 3. Choe Sooryeon Solo Exhibition, 《Pictures for Use and Pleasure》)

- 갤러리조선, ‘한글세대를 위한 필사’ 연작 (Gallery Chosun, ‘Sutra Copying for the Hangul Generation’ series)

- 비애티튜드, 무용한 고군분투 혹은 지극한 사랑