Artist Statement

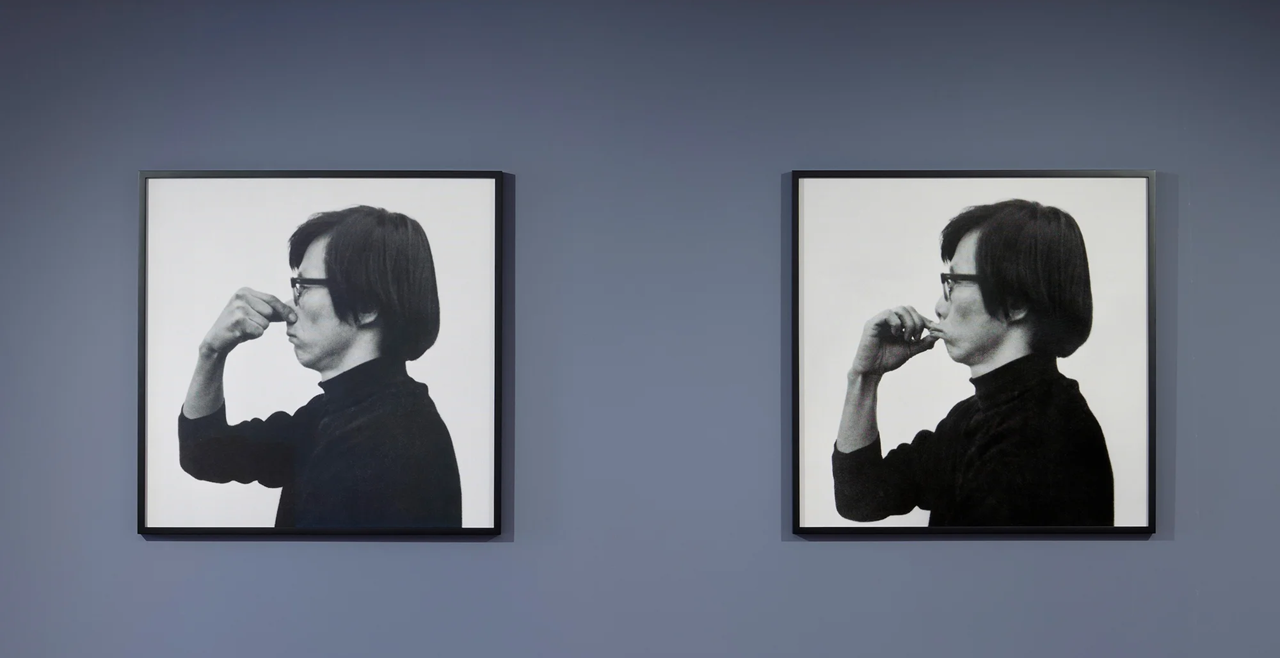

“Entombed in Static” Installation

view ©Artist

“Entombed in Static” Installation

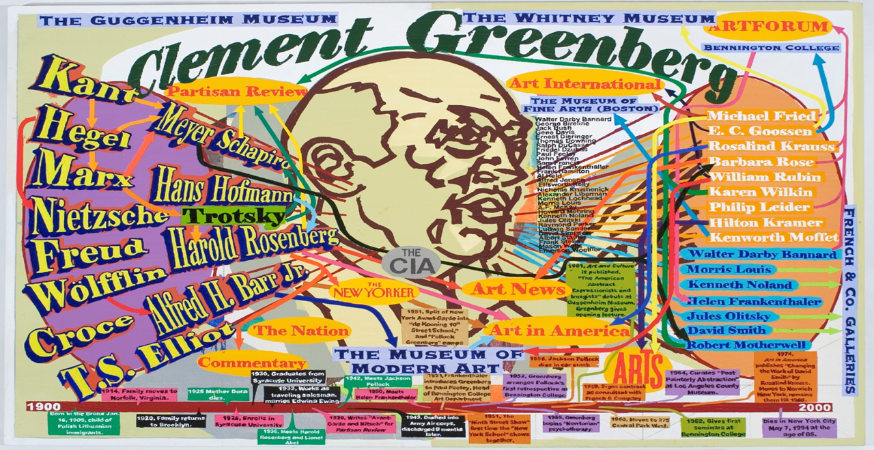

view ©Artist나는 현대미술의 맥락에서 회화, 판화적 실험과 설치미술을 연구하는 작가로서, 현대사회에서 존재하는

일상공간 속에서 숨겨지거나 드러나지 않는 구조, 혹은 완성되지 않은 상태를 시각적으로 노출하는데 관심을

가지고 있다. 구체적으로 작업은 디지털 매체와 실제 날것의 물질, 재료들을

동시에 사용하며 우리의 일상에서 익숙하지 않은 건축적 이미지와 다양한 매체실험을 다루고 있다.

회화적 실천과 동시에 실험적인 설치방식을 통해

기존의 개념속에 있던 전통적 건축적 이미지와 형태에 대한 형식적인 질문을 던지고자 한다. 보이지 않는

공간에 드러나는 표면, 즉 늘 존재하지만 절대 다 드러나지 않는 내부구조, 혹은 실재세계에서 숨겨진 상황을 관찰하면서 디지털 공간에서 발견한 무한한 레이어의 공간적 상상과 환영적 경험을

제시하고자 한다.

“Entombed in Static” Installation

view ©Artist

“Entombed in Static” Installation

view ©Artist최근에 나는 불교의 우주론과 그 철학적 배경에서 영감 받아 시작도 끝도 없는 윤회적

순환과정을 통해 기존에 존재하지 않는 공간적 구조를 창작하고 있다. 나의 작품과정은 내 상상 속에서

건설된 지상, 지하, 그리고 그 사이에 존재하는 사이공간들이

뒤집어지고, 배치, 분열,

거꾸로 돌아가는 등 끊임없는 변화과정을 통해 남겨지는 부산물, 과정, 흔적을 추적한다.

기존작업에서 계속 응용되고 있었던 불교의 우주론과 그 순환되는 구조에서 확장되어, 신작에서는 시작도 끝도 없는 원형의 변화, 혹은 그 원형이 반복되는

과정을 시각화 하려고 한다. 최근에 다녀온 과학연구소에서 진행된 레지던시에서는 지하 1.6km 밑에 존재한 연구소에서 현대 물리학에서 다루고 있는 암흑물질을 관측하는 곳이었다. 나는 그곳에서 물리학자, 과학자들과 방문, 협업하면서 우주의 원리에서 언급되는 아직 현대인들이 알아내지 못한 ‘암흑세상’에서 영감받아, 동양 철학과 불교의 윤회세계와도 그 추상성이 연결되어 있다는 점을 발견하고 연구를 하고 있다.

“Entombed in Static” Installation

view ©Artist

“Entombed in Static” Installation

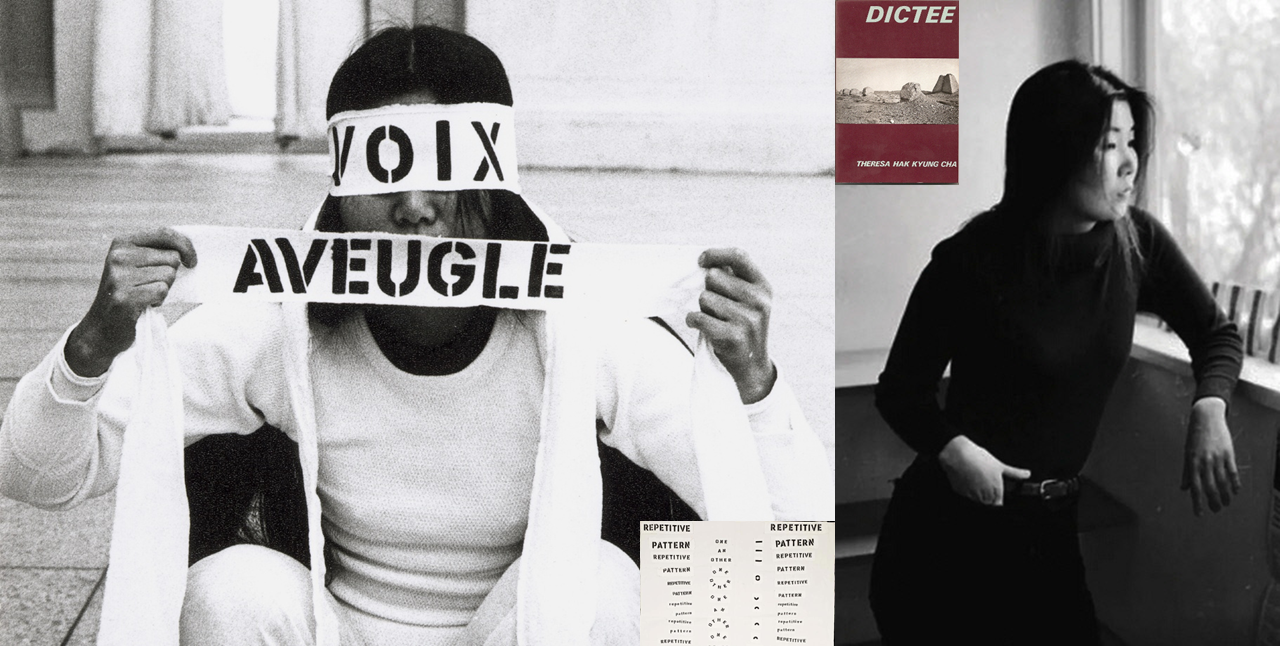

view ©Artist레지던시에서 지하공간의 경험을 통해, 자연스럽게

지상과 지하 사이에 존재하는 사이공간을 시각화하는데 관심을 가지게 된다. 실제로 나는 땅 속, 혹은 그 표면에 존재하는 무덤, 혹은 ‘어떤 공간이나 방’에 떠올리게

되었고, 그 사고의 확장은 고대의 고분벽화, 특히 우리나라

역사에서 다루어지는 사신도 이미지로 이어진다. 구체적으로, 우주론에서

다루어지고 있는 도상학과 고구려시대 고분벽화에서 나타나고 있는 신화적 존재, 비슷한 형태의 도상 이미지를

차용해 작업을 진행해보려고 한다.

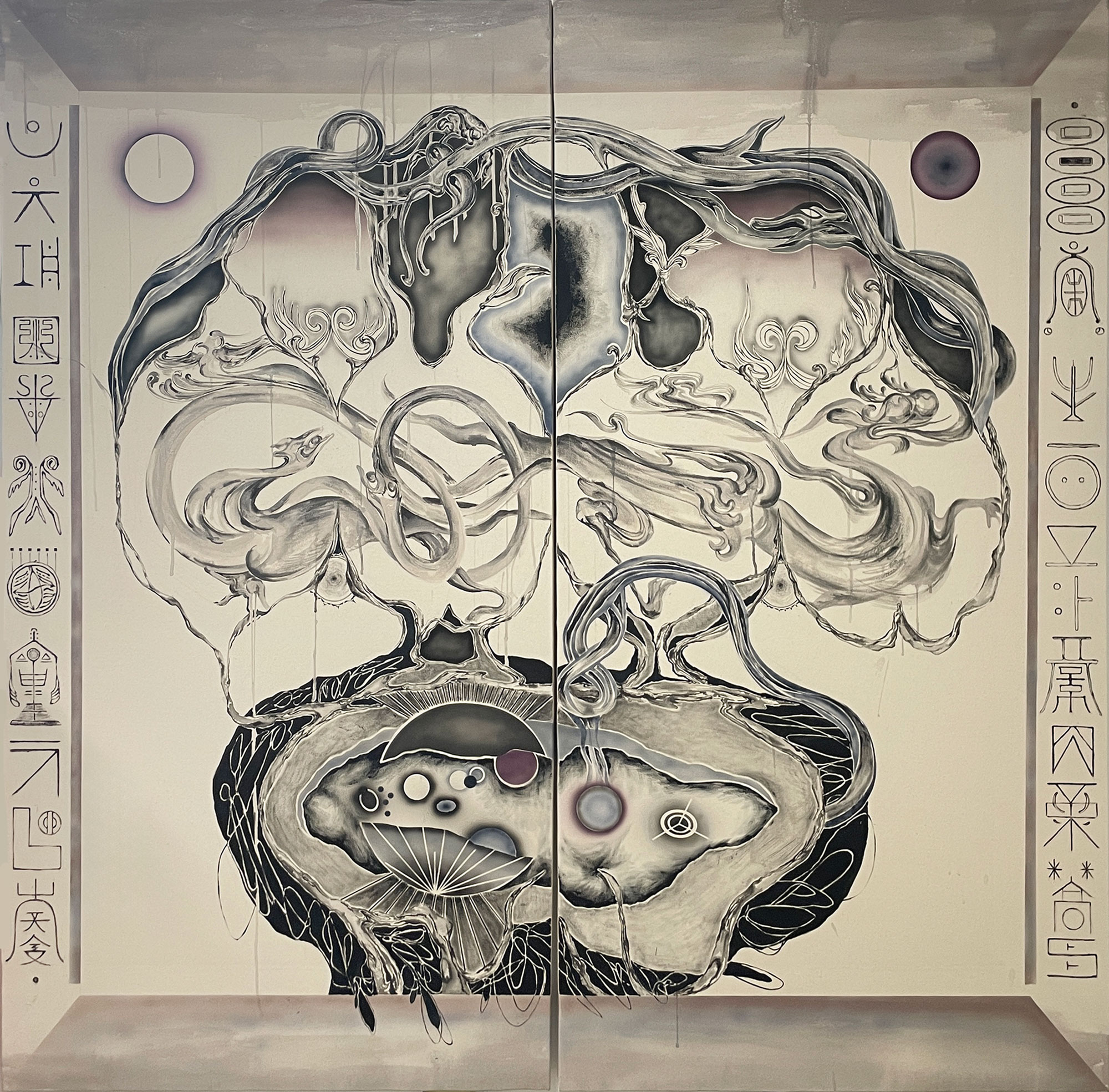

Entombed in Static,

2024 ©Artist

Entombed in Static,

2024 ©Artist고조선의 역사에서 언급되는 단군신화와 삼국시대부터 들려오는 신화적 존재들을 소재로

삼아 우주 천문학, 고대의 별자리에 대한 기록들을 편집하여 이미지를 구상한다. 실제로, 구전으로 내려져 오는 설화나 기록되어지지 않은 역사문화

정보를 토대로 나의 작가적 상상을 더한 재구성 과정은 페인팅과 드로잉을 통해 토템, 애니미즘 등의 고대의

종교적 상징들을 편집하면서 시작한다. 제출한 이미지 중 하나는 고구려의 삼족오와 황룡의 이미지를 결합한

이미지로서, 고대시대에 새가 상징하는 하늘과 인간세계를 이어주는 역할,

그리고 청룡 혹은 황룡의 변형된 형상으로서 대체된 신화적 형상을 재창조한다.

“Entombed in Static” Installation

view ©Artist

“Entombed in Static” Installation

view ©Artist뿐만 아니라, 유라시아와 몽골지역에서 나타나는

노마드 부족들의 제례문화와 종교 신화적 의식들이 대한민국 역사와 공유하고 있는 지점을 발견하고, 나는

대륙간의 이동, 횡단을 통해 현 시대의 아시아 디아스포라의 영역이 확장되고 우리가 궁극적으로 맺어온

인간과 신의 역사적 관계를 반추하고자 한다.

역사속에서 왜 우리는 보이지 않는 세계에 대한 궁극적 호기심을 발현해왔는가? 현대에서 신화적 존재로 간주되어지는 것들, 그것들의 시대의 요구, 혹은 문화적 배경에 따라 어떤 식으로 변형해오고 있는가? 보이지

않기 때문에 무시되어지고 잊혀지는 것들을 발굴해 내는 작가의 역할은 사회에서 어떤 역할을 할 수 있는가?