이진주(b. 1980)는 일상에서 마주한 낯설고 기묘한 장면, 대상, 풍경을 물을 매개로 하는 동양화의 채색 기법을 응용해 섬세하게

묘사한다. 그는 끊임없는 내적 탐구의 과정에서 포착한 경험과 기억, 상상들이

동시적으로 인지되는 주관적 풍경을 그린다.

그의 회화는 기억과 무의식, 진실과 허구, 그리고 무화된 시간이 공존하는 풍경을 펼쳐낸다. 이는 마치 비현실적인

상상의 세계에 진입한 듯한 느낌을 주지만, 동시에 현실에서 비롯되는 개인적이고 주관적인 진경을 담고

있다.

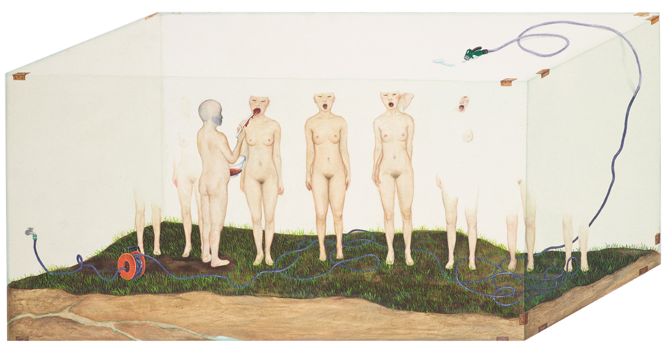

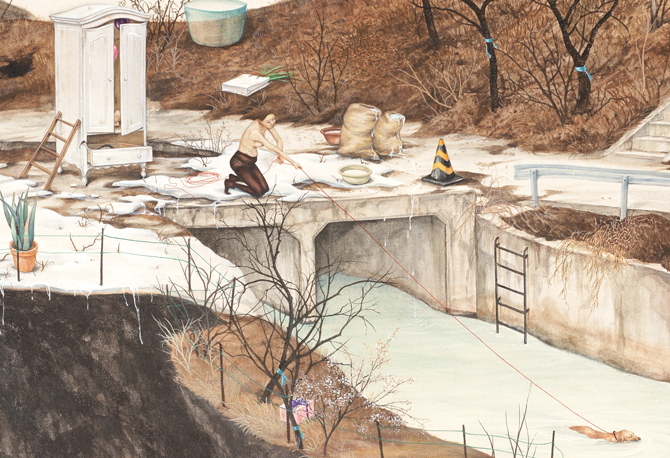

이진주, 〈풀밭 위의 식사〉, 2008 ©이진주

이진주의 그림에는 마당에서 본 듯한 식물들, 정원용 호스, 쓰러진 비둘기, 구겨진 종이 조각 등 서로 연관이 없어 보이는 일상

속의 사물들과 저마다 다른 포즈를 취하고 있는 나체의 인물들이 마치 꿈속처럼 한 장면에 그려져 있다. 개별적으로는 익숙한 사물과 일상의 풍경이지만 그의 회화는 기묘하고 낯선

느낌을 준다. 그 이유는 파편적으로 흩어져 있던 작가의 기억을 작품 위에 늘어놓았기 때문이다.

이진주는 떠오른 기억을 어떻게 이미지로 인식하는지, 기억이 어떤 감각

속에서 어떤 방식으로 보이는지 등을 드로잉을 통해 구체적으로 포착하기 시작했다. 작가는 그러한 과정에서

일상에서 목격한 대상들이나 익숙한 풍경들에 자신의 의지와 상관없이 끼어드는 장면들이 혼재되어 기록되었다고 설명한다.

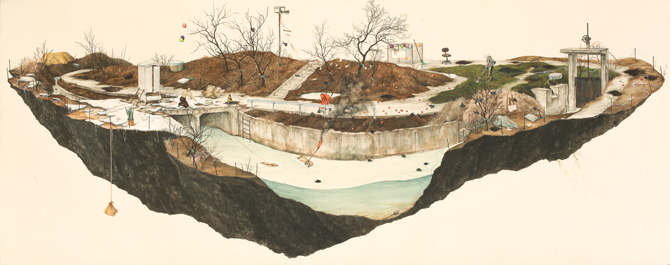

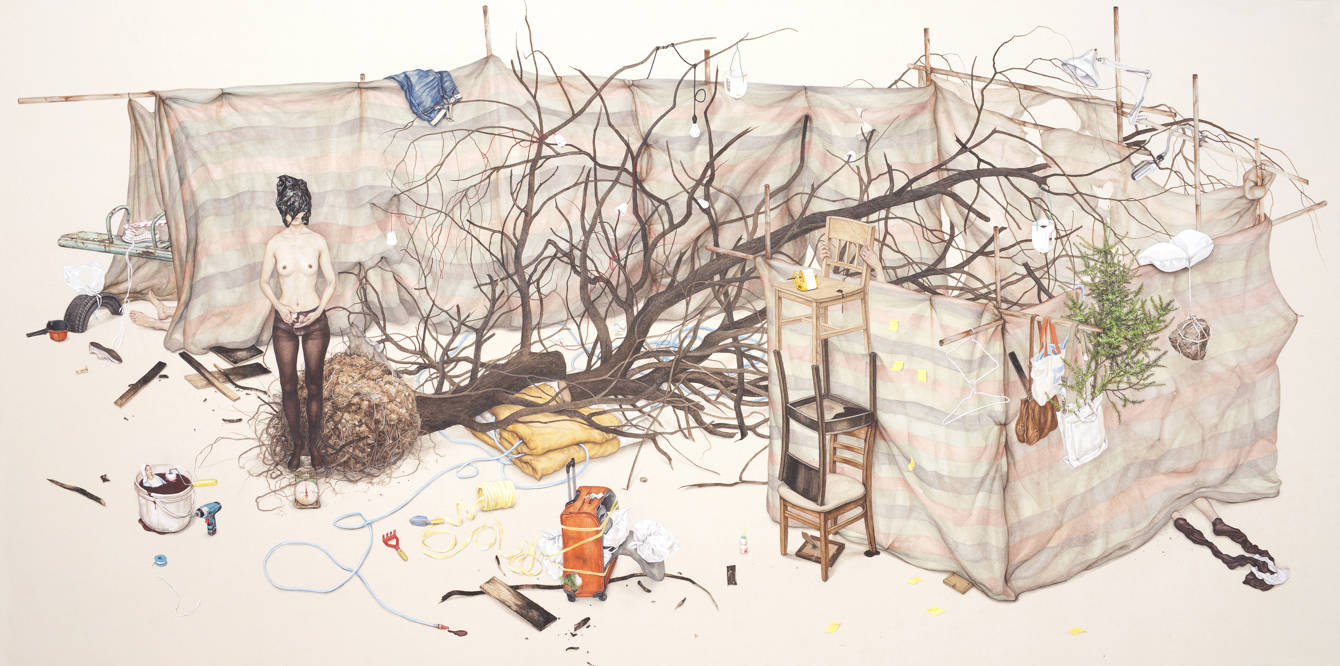

이진주, 〈불완전한 기억의 섬〉, 2011 ©이진주

또한 작가는 무언가를 기억할

때 당시의 상황과 감정이 뒤얽혀 ‘기억되는 것’이라고 말한다. 그렇기에 기억의 파편들을 모아 그린 그의 회화에는 작가의 심리적 잔상이 스며들어 있다. 가령, 어둡고 우울한 느낌을 주는 〈불완전한 기억의

섬〉(2011)은 작가의 기억과 마음 속 깊은 곳에 자리하고 있던 어린 시절의 트라우마를 반영한다.

이진주, 〈불완전한 기억의 섬〉(세부), 2011 ©이진주

이 작업은 작가가 4살 때 누군가에게 납치를 당했던 기억을 소재로

한다. 대학교 재학시절 흉흉한 범죄 사건이 그의 주변에서 일어났고, 이는

한동안 잊고 지낸 어두운 기억을 되살렸다. 영영 잊고 싶지만 잊히지 않는 기억들이 다시금 작동되고 뒤얽히게

되었고, 작가는 이 불편한 과거의 진실들을 똑바로 응시하고자 그림으로 옮겼다.

그의 화면 위에 뒤엉켜 있는 사물들은 작가의 내면의 상처들을 애써 끄집어 낸 흔적이다. 없애고 싶지만 사라지지 않는 기억의 파편들이 사물을 매개로 작품에 드러나고 있는 것이다.

이진주, 〈가늠〉, 2014 ©이진주

이진주, 〈가늠〉, 2014 ©이진주이진주의 초기 작업들은 이처럼 어린 시절과 관련된 기억이 주변 환경이나 사물로부터 촉발되는 경험에서 출발한다. 말하지 못했던 내면의 이야기들을 이미지로 풀어나가던 어느 날 작가는 일상에서 마주하는 것들이 삶과 죽음에 맞물려

있다는 생각을 하게 되었다.

이진주는 2014년 아버지가 아프기 시작해 이듬해 돌아가셨지만, 한편 자식들이

하루가 다르게 커가는 모습을 보며 삶과 죽음 그리고 생성과 소멸이 서로 겹쳐 있다는 것을 깨닫게 되었다고 한다.

이와 함께, 작가는 세월호 사건을 비롯한 비극적인 사건들이 지구촌 곳곳에서 일어나 우리의

삶에 끼어들지만, 그럼에도 불구하고 꾸역꾸역 살아가는 인간에 대해 생각했다.

이진주, 〈저지대〉, 2017 ©이진주

이진주, 〈저지대〉, 2017 ©이진주〈저지대〉(2017)는 이러한 삶과 죽음이라는 상반되지만

연결된 현실에 대한 작가의 개인적 경험과 사회적 사건이 맞물리며 펼쳐진 장면을 담고 있다. 그리고 작가는

이러한 이미지가 공간과 조응할 수 있도록 캔버스의 형태를 변형한다. 그의 ‘셰이프드 캔버스’는 벽면을 여백처럼 사용하며 말로 다 할 수 없는, 또는 발화되지 않은 이야기의 공간처럼 무수한 가능성과 함의를 품고 있는 여백으로 만든다.

이진주, 〈가짜 우물〉, 2017 ©이진주

이진주, 〈가짜 우물〉, 2017 ©이진주같은 해 제작한 〈가짜 우물〉 또한 실존에 대한 작가의 생각이 반영된 ‘셰이프드

캔버스’ 작업이다. 작가는 이 작업에서 3개의 층을 병렬로 연결하여 여러 기억들을 같은 시간 안에 배치한다. 전반적인

흑백의 색조로 어둡고 우울한 분위기가 배여 있는 이 작품은 상단에서 하단으로 시선이 이동함에 따라 아픈 상처와 기억이 자리한 마음 속 깊은 심연을

들여다보는 듯한 구조를 띄고 있다.

이진주, 〈보는 것〉, 2017 ©이진주

이진주, 〈보는 것〉, 2017 ©이진주한편 2017년부터 본격적으로 선보이기 시작한 그의 ‘블랙 페인팅’ 연작은 마치 심연과 같은 검정색 여백을 품고 있다. 이 연작 초반에는

기존에 사용하던 검은색 분채와 먹을 주로 사용했으나 이후에는 빛을 흡수하는 검은색 안료를 직접 만들어 이를 여러 차례 겹침으로써 무한한 깊이감과 가능성을 지닌 여백을 만들었다. 그리고 그 안에 얼굴과 손, 신체의 일부분만을 조명하여 또 다른

모습으로 내면을 표현한다.

이러한 표현 방식으로써 ‘블랙 페인팅’은 풍경 안에 많은 기억의 파편들이 오밀조밀하게 생경하고

기이한 방식으로 배치되던 기존의 작품과 달리, 상황과 사건들이 어둠 속에 감춰진 채 아직 발현되지 않은

구조를 가진다. 어둠 속에 드러난 것은 신체의 일부분이지만 그 아래 가려진 많은 것들이 연결된 채 내재하고

있는 것이다.

이진주, 〈손, 벽〉, 2017 ©이진주

이진주, 〈손, 벽〉, 2017 ©이진주그 중, 〈손, 벽〉(2017)은 ‘우리가 진짜 바라보는 풍경이란 무엇일까?’라는 질문과 생각이 담긴 작품이다. 얼굴을 가리고 있는 손 사이로

드러난 눈을 보면, 한쪽은 감고 있고 다른 한쪽은 뜨고 있는 모습으로 그려져 있다. 이러한 상황은 온전하게 보지 못하게 방해하는 행위의 은유일 수도 있지만 동시에 보기 힘든 것을 가려주는 일종의

보호막일 수도 있다.

작가는 이에 대해 “대상을 감추거나 볼 수 없는 이면으로 넘겨버리는

상황, 보기 힘들지만 안 볼 수도 없는 애매모호한 경계에서 엿보는 것 같은 어떤 상황들을 생각하며 나온

이미지”라고 설명한다. 이 검은색 여백 가운데, 바라보는 행위와 그에 얽힌 다양한 심리적 상황들이 연결되어 존재하고 있는 셈이다.

이진주, 〈보이지 않는〉, 2019 ©이진주

이진주, 〈보이지 않는〉, 2019 ©이진주또한 이진주는 다층적이고 복잡한 구조를 가진 심리적 풍경을 표현하기 위해 그림 속에 다양한 공간을 만들기도 한다. 가령, 마치 투명한 상자에 담은 것처럼 입방체의 형태로 어떤 장면을

그려 넣거나 한 그림 속에 병렬로 늘어선 섬의 형태로 여러 풍경을 표현하기도 한다.

이진주, 〈사각〉, 2020 ©이진주

이진주, 〈사각〉, 2020 ©이진주최근 작가의 심리적 풍경은 평면을 넘어 3차원의 물리적 공간에 개입하는

설치의 형태로 나타난다. 2020년 아라리오뮤지엄 인 스페이스에서의 개인전 《사각 死角》에서는 관객의

눈높이에 맞춘 캔버스를 입체적으로 설치했다.

가로로 긴 구조의 〈사각〉(2020)은 전통 회화인 두루마리 그림을

참조하여 제작되었다. 시점을 이동하면서 이야기를 전개하는 두루마리 그림처럼, 관객들은 옆으로 이동하면서 〈사각〉의 이야기를 읽어 나가게 된다. 단번에

볼 수 없는 긴 화면은 인간이 인식할 수 있는 세계란 일부에 불과하다는 현실을 직시하도록 한다.

이진주, 〈(불)가능한〉, 2024 ©이진주

이진주, 〈(불)가능한〉, 2024 ©이진주이처럼 손동현은 동아시아 전통 회화의 방법론, 나아가 옛 문인들의

정신에 대한 탐구를 끊임없이 지속해오며 오늘날 회화가 점유할 수 있는 유효한 그리기에 새로운 가능성을 제시해 왔다. 손동현의 작품은 문화사나 미술사적으로 유의미한 동아시아 회화의 개념과 매체를 현재 시점으로 소환하여 조명하고

실험하며 국내외 미술사 안에서 독특한 위치를 점해가고 있다.

이진주, 〈(불)가능한〉, 2024 ©이진주

이진주, 〈(불)가능한〉, 2024 ©이진주이처럼 이진주의 회화는 작가 자신의 주관적인 이야기 또는 우리가 발 딛고 서 있는 이 세계에 대한 진경을 다양한

형태로 표현하고 있다. 그는 동양화의 표현 기법과 ‘형상으로써

정신을 그린다’는 동양화의 철학을 따르는 동시에, 자신이

이야기하고자 하는 풍경을 그리기 위해 자신만의 재료와 표현 방법을 고안해 왔다.

그의 회화 속 쓸쓸하고 어둡기도 하며 서로 균형이 맞지 않는 듯한 불협화음이 있는 풍경에는 아름다우면서도 추악하고

이해할 수 없는 것이 공존하는 이 세계에 대한 작가의 시선이 담겨 있다. 이진주는 작품을 통해 아름다움과

혐오가 공존하는 모순된 현실을 직면하고, 이미 존재하지만 미처 깨닫지 못하는 것들을 제시하며 함께 살아가고

있는 평범한 이들과 소통한다.

“심리적인 주관의 세계를 그리긴 하지만 동시에 모순되게도 나는 나의 현실, 이 세계의 현실을 담고 싶다.” (이진주, 작가 노트)

이진주 작가 ©노블레스

이진주 작가 ©노블레스이진주는 홍익대학교 동양화과를 졸업하고 동대학원에서 동양화과 석사학위를 취득했다. 이진주는 최근 상하이 유즈미술관의 홍콩 전시공간 유즈 플로우, 유즈

프로젝트 스페이스 오브 아트에서 개인전을 열었으며, 아라리오뮤지엄 인 스페이스(서울, 한국, 2020), 트라이엄프갤러리(모스크바, 러시아, 2019), 에드윈스

갤러리(자카르타, 인도네시아, 2018), 아라리오갤러리 서울(서울, 한국, 2017) 등에서 개인전을 개최하였다.

또한 마레스 미술관(마스트리히트, 네덜란드, 2022), 화이트큐브 서울(서울,

한국, 2023), 송은(서울, 한국, 2023, 2022), 주벨기에 한국문화원(브뤼셀, 벨기에, 2021), 국립현대미술관

서울관(서울, 한국,

2021), 모스크바 뮤지엄(모스크바, 러시아, 2021), 국립아시아문화전당(광주, 한국, 2019), 서울시립미술관(서울, 한국, 2015), 두산갤러리 뉴욕(뉴욕, 미국, 2013), 일민미술관 (서울, 한국, 2010) 등

다수의 단체전에 참여하였다.

이진주는 2009년 중앙미술대전에서 우수상을 수상하였고, 2014년 송은미술대상 우수상을 수상하였다. 이진주의 작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 경남도립미술관, 아라리오뮤지엄, 송은문화재단, OCI미술관 등에 소장되어 있다.

References

- 이진주, Lee Jinju (Artist Website)

- 아라리오갤러리, 이진주 (ARARIO Gallery, Lee Jinju)

- SBS뉴스, [취재파일] 기억과 나…이진주 & 원성원, 두 여자의 기억, 2013.10.29

- 리포에틱, 이진주 인터뷰, 2020.11.17

- 국립현대미술관, 이진주 | 저지대 | 2017 (National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA), Lee Jinju | The Lowland | 2017)

- 아라리오갤러리, 가짜 우물 (ARAIO Gallery, Deceptive Wall)