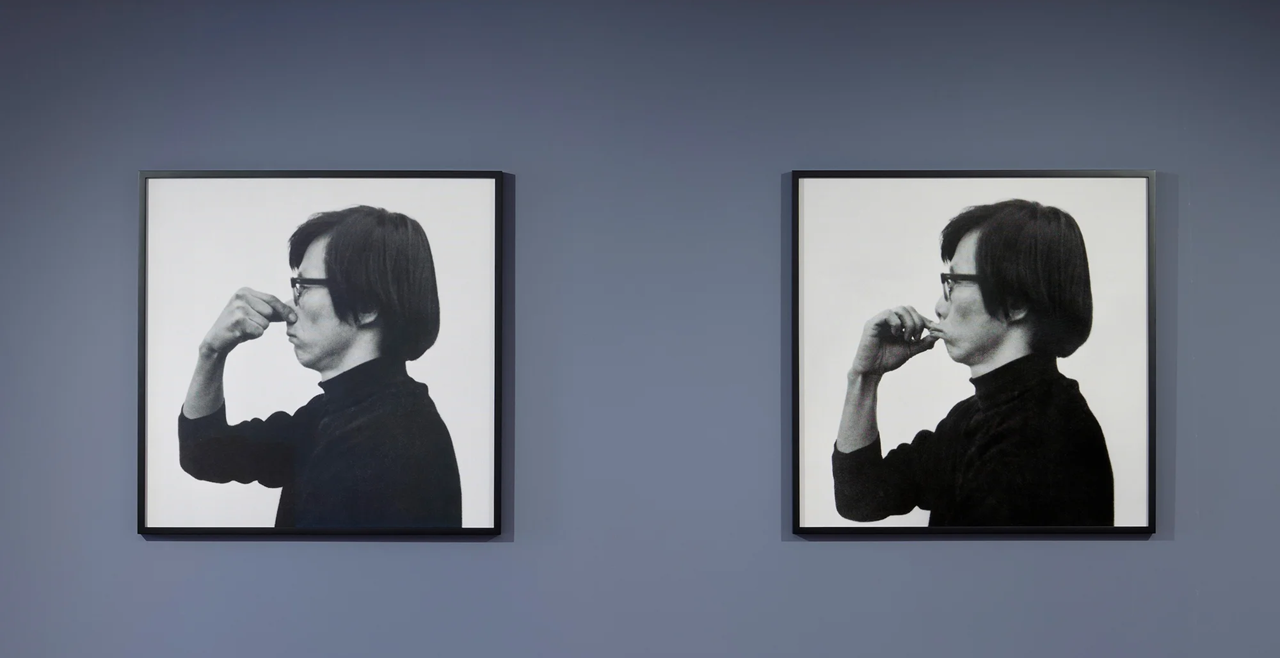

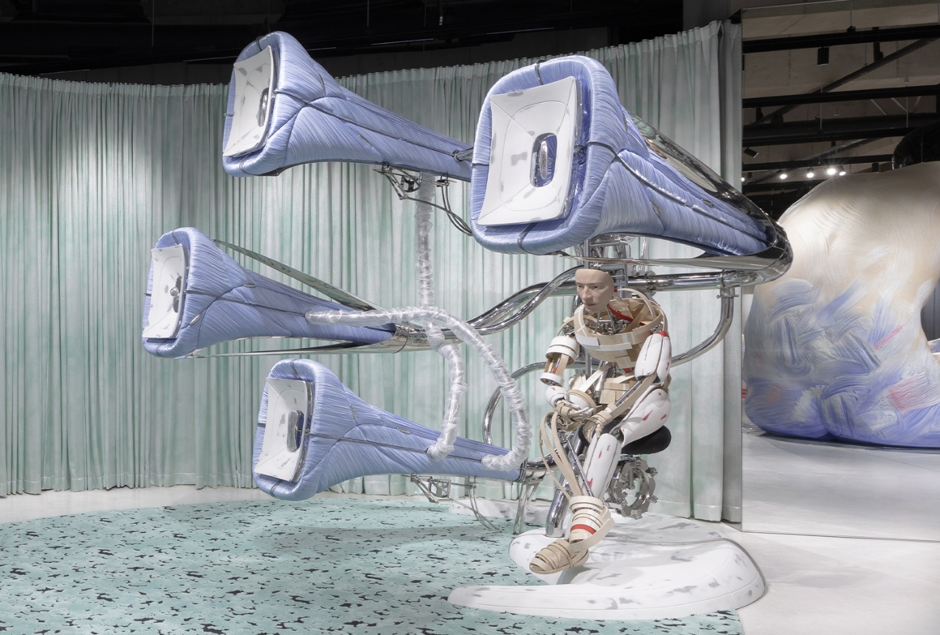

젠틀몬스터 성수동 신사옥 내부 / 사진:젠틀몬스터 홈페이지

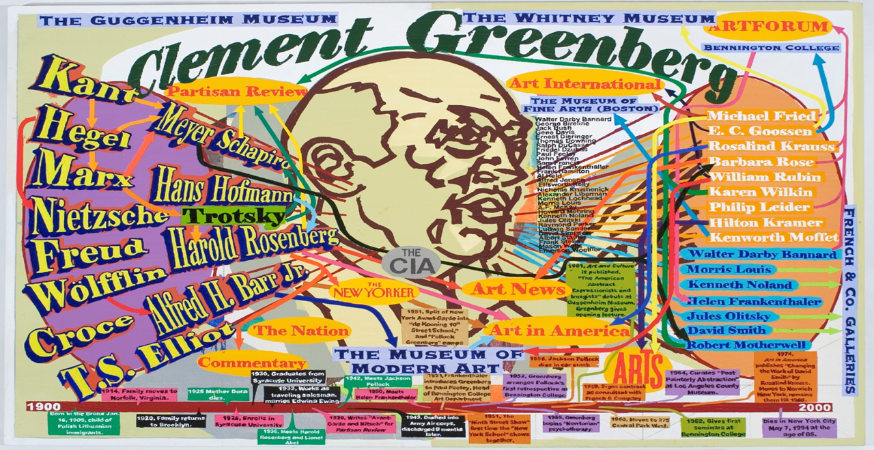

젠틀몬스터를 ‘안경

브랜드’라고 소개하는 방식은 이 브랜드의 정체성을 충분히 설명하지 못한다. 서울과 전 세계 곳곳에 세워진 젠틀몬스터의 공간들은 더 이상 상품 판매를 위한 매장이 아니라, 거대한 감각 장치이자 도시적 서사의 무대다.

최근 서울 성수동에 지어진 신사옥 '하우스 노웨어'

이 공간들은 건축과 조형, 연출과

기술, 향과 조명, 그리고 브랜드 세계관이 겹겹이 얽혀 형성된

하나의 체계처럼 작동한다. 그 결과 젠틀몬스터는 서울이라는 도시의 감각 지형을 바꾸어 놓으며, 메가 시티가 만들어낼 수 있는 새로운 문화 언어의 기점으로 자리 잡았다. 이것이

이 글이 말하고자 하는 “젠몬스타일”의 핵심이다.

서울의 많은 공간이 여전히 ‘예쁜

매장’의 범위를 크게 벗어나지 못하고 있을 때, 젠틀몬스터는

오히려 매장의 기능적 목적을 해체시켜 버렸다.

젠틀몬스터 성수동 신사옥 내부 / 사진:젠틀몬스터 홈페이지

성수동의 하우스 노웨어는 그 전환을 명확하게 보여주는 상징적 장소다. 이곳에서 계단, 벽, 통로는

효율적 동선을 위한 장치가 아니라, 관객을 하나의 서사 속으로 끌어들이는 통과의례처럼 설계되어 있다. 방문자는 물건을 고르는 소비자가 아니라, 세계관을 체험하는 목격자가 된다.

젠틀몬스터, 뉴저지 아메리칸 드림에 플래그십 스토어 오픈 (2024) / 사진: 젠틀몬스터

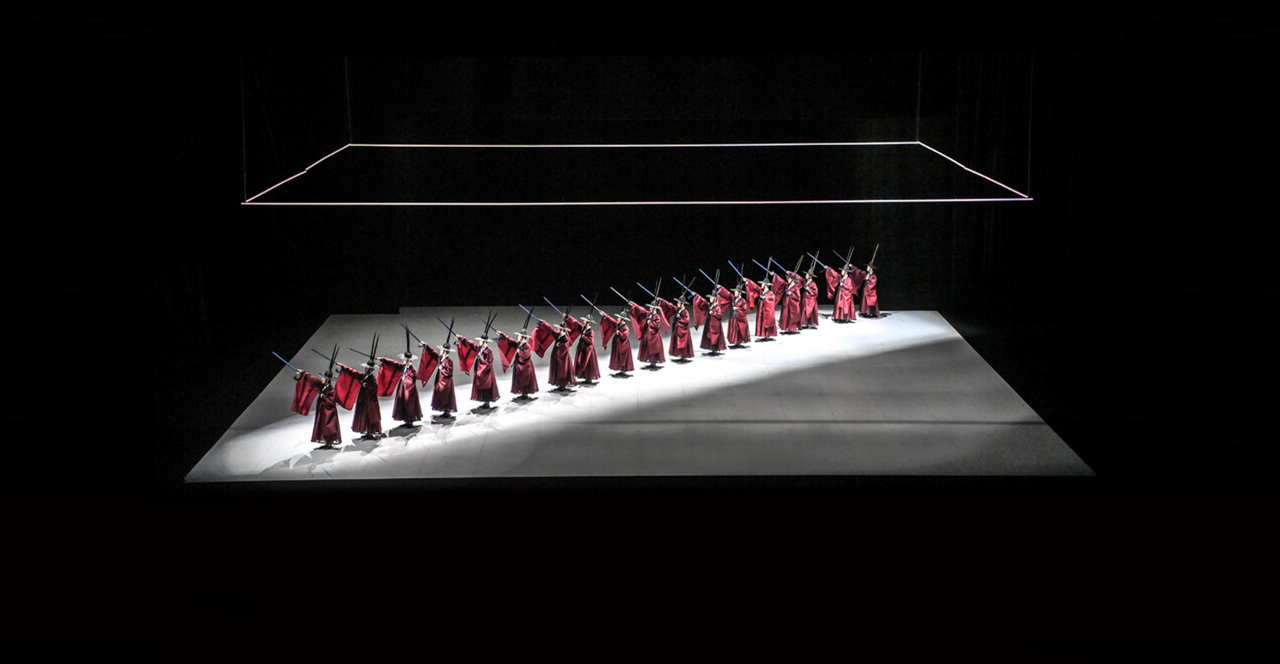

이 공간을 채우는 요소들은 전통적 판매 매장의 구성 요소와는 거리가

멀다. 초대형 조형물, 움직이는 기계장치, 다층적 조명, 어디까지가 진열대이고 어디부터가 무대인지 모호한 오브제들. 이 장치들은 공연과 전시의 문법을 빌리지만, 그 목적은 예술감상보다

브랜드 세계관의 몰입이다. 젠틀몬스터의 방식은 예술을 “소비”하는 형태가 아니라, 브랜드 내부에서 예술적 감각을 직접 생산하는 구조다.

젠틀몬스터 라스베이거스 미래형 스토어 (2024)

여기서 중요한 것은 이들의 건축이 단순한 장식이나 형식적 디자인을

지향하지 않는다는 점이다. 젠틀몬스터의 공간은 ‘기능적 스킨(skin)’이 아니라 ‘감각적 기관(organ)’으로

작동한다. 각각의 장치는 공간이라는 신체를 이루는 기관처럼 유기적으로 연결된다.

조명은 단순히 밝기를 조절하는 수단이 아니라 감정의 변화를 만들고, 기계 장치는 시선과 시간의 흐름을 통제하는 은밀한 무대 장치가 된다. 브랜드

내부의 디렉션팀은 디자이너라기보다 아트 디렉터이자 퍼포먼스 연출자에 가깝다.

이런 방식의 핵심은 리테일의 목적을 상품 판매에서 경험의 생산으로

전환한 데 있다. 젠틀몬스터 플래그십에서 실제 판매 상품이 차지하는 비율은 놀라울 만큼 작다.

대부분의 공간이 세계관 구축을 위한 연출과 무대 장치에 할당된다. 이러한 과감한 선택은 분명한 효과를 거둔다. 사람들은 이 매장을

“쇼핑하러 가는 곳”이 아니라, 보러 가는 곳으로

기억한다. 즉, 공간은 소비 공간이 아니라 문화적 이벤트가

된다.

유럽 첫 상륙지, 런던 플래그십 스토어의 감각적인 인스톨레이션

이 전략은 글로벌 확장에서도 일관되게 유지된다. 뉴욕, LA, 런던, 상하이

등의 젠틀몬스터 플래그십은 각각 다른 건축 형식을 취하지만, 동일한 미학적 DNA로 연결된다. 과장된 스케일,

비현실적 세트감, 실험적 조형물, 조명·향·오브제를 하나의 장면처럼 묶어내는 연출. 이는 단순한 브랜드 수출이 아니라, 서울에서

만들어진 새로운 공간 문화가 세계로 확장되는 과정으로 이해할 수 있다.

젠틀몬스터와 글로벌 아티스트 CAI XU KUN이 함께한 협업 프로젝트, 젠틀몬스터 상하이 기지 / 사진: 젠틀몬스터 홈페이지

이제 많은 서울의 브랜드와 공간들이 젠틀몬스터의 전략을 모방하거나

변주하고 있다. 플래그십을 갤러리처럼 꾸미거나, 오브제와

조형물을 적극적으로 배치하고, 서사 기반 동선을 설계하는 방식은 도시 곳곳에서 빠르게 확산됐다. 일부는 과도한 이미지 소비로 비판을 받기도 하지만, 그러한 모방조차

젠틀몬스터가 서울의 시각문화에 남긴 영향력을 보여주는 지표다.

하우스 노웨어 선전 (중국) / 젠틀몬스터 홈페이지

젠틀몬스터식

공간 기획의 의의는 단순한 시각적 충격이나 SNS 확산력에 있지 않다.

본질은 “브랜드란 무엇인가, 공간이란 무엇을

할 수 있는가”라는 질문에 대한 새로운 답을 제시한다는 데 있다.

이들에게 브랜드는 하나의 로고가 아니라 하나의 세계이며, 공간은 그 세계를 실재하는 형식으로 변환하는 매체다. 그리고 사람들은

상품이 아니라 그 세계를 경험하고, 기억하고, 다시 도시

속에서 재현한다.

결국 “젠몬스타일”은 단지 젠틀몬스터의 공간 디자인을 의미하는 말이 아니다. 그것은

브랜드, 도시, 건축, 감각, 서사, 연출이 하나의 구조로 묶일 때 어떤 새로운 문화가 탄생할

수 있는지를 보여주는 방식이다. 이 방식은 서울의 미래 문화 형식에 대한 힌트이자, 메가 시티가 감각을 조직하는 방식에 대한 하나의 모델이다.

젠틀몬스터가 만들어낸 것은 건물이나 매장이 아니라, 도시의 감각을 다시 쓰는 건축적 언어다. 그리고 이 언어는 지금 서울의 곳곳에서 번지고 있다.

이것이 바로 젠몬스타일, 메가 시티 서울이 경험하고 있는 감각의 혁명이다.