이 글은 서울대학교 경영연구소와 파라다이스문화재단이 공동 발간한 《Korea Art Market 2025》 보고서를 바탕으로, 한국 동시대

미술시장의 현황과 향후 방향을 다섯 회에 걸쳐 살펴보는 연재 시리즈이다.

1회에서는 “불황인가, 전환인가”라는 질문을 통해 시장의 전체 흐름과 구조적 변화를 진단하고, 2회에서는 “갤러리들이 선택한 생존 전략”, 3회에서는 “아트페어의 변화와 역할”, 4회에서는 “옥션 시장의 재편”,

마지막 5회에서는 〈Power 20: 한국 미술의

영향력 지도〉를 중심으로 한국 미술시장의 새로운 질서와 방향성을 조망하고자 한다.

《Korea Art Market 2025》 겉표지

2025년 한국 미술시장을

한마디로 표현하자면 ‘한파’라고 할 수 있다. 경매 낙찰률, 갤러리 매출, 아트페어

거래액 등 모든 지표가 하락세를 보이며, 올 해 미술시장은 말 그대로 얼어붙었다고 할 수 있다.

하지만 《Korea Art

Market 2025》 보고서는 이 침체의 겉모습 속에서 “체질의 전환이 진행되고 있다”고 진단한다. 단기 불황이 아니라,

새로운 생태계로의 재편 과정이라는 것이다.

보고서 총괄 연구를 맡은 김민석 서울대 경영연구소 연구위원은 “2025년은 시장의 퇴보가 아니라 언어의 전환점”이라며, “투자 중심의 미술시장이 취향 중심의 시장으로, 소유의 미학이 관계의

미학으로 이동하고 있다”고 분석한다.

한파의 표면, 전환의

심층

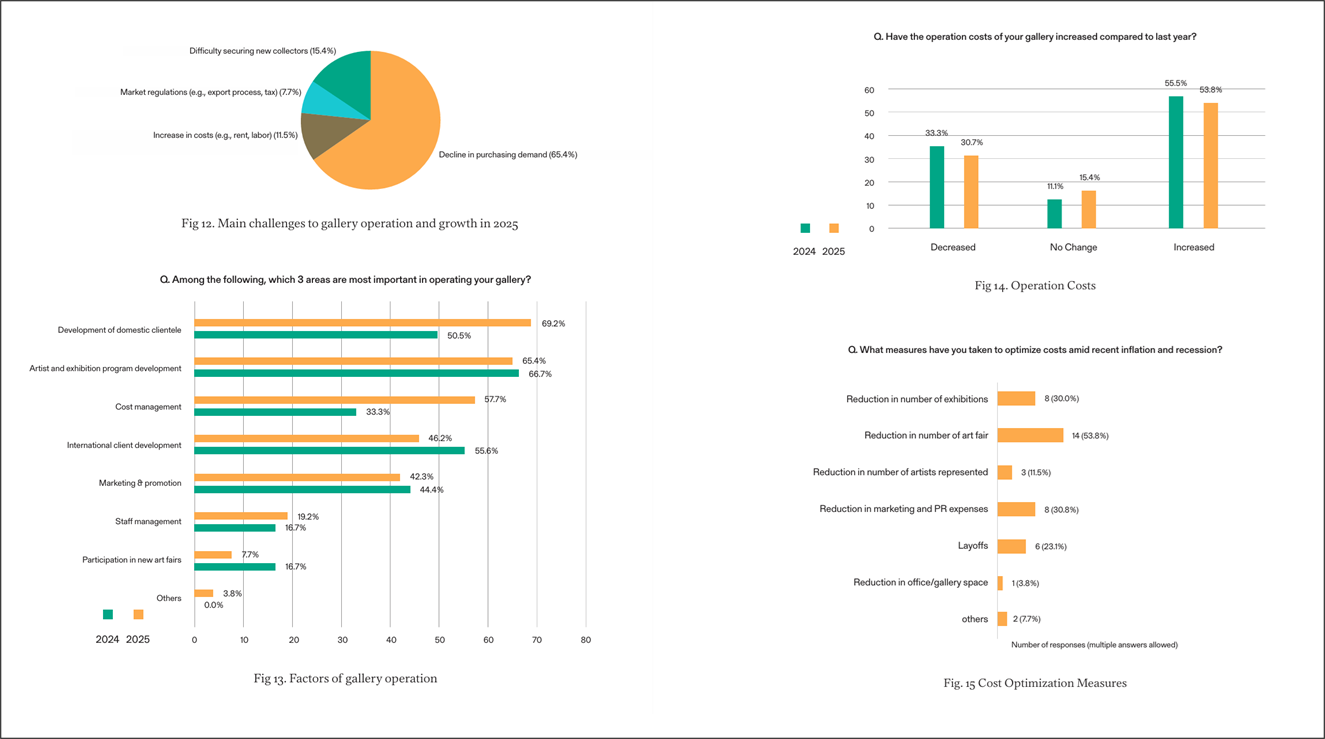

국내 26개 주요 갤러리

가운데 57.7%가 전년 대비 매출 감소를 보고했다. 전시 수를 줄이고 아트페어 참가를

축소한 비중이 높았지만, 전속 작가를 줄였다는 응답은 드물었다. 오히려

76.9%의 갤러리가 전속 작가 수를 유지하거나 늘렸다.

(왼쪽)갤러리 운영에서 가장 중요한 3가지 영역에 대한 질문/(오른쪽) 갤러리운영비용에 대한 질문

이 결과를 두고 정유진 파라다이스문화재단 큐레이터는 “갤러리들이 비용 절감보다 작가와의 관계를 지키는 것을 생존의 기준으로 삼았다”고

설명한다.

이러한 변화는 시장의 중심 질문을 바꾸고 있다. 과거의 핵심이 ‘누가 작품을 사는가’였다면, 이제는 ‘누구와

관계를 맺는가’가 된다.

서울대 문화산업정책센터 이현우 교수는 “전시를 매개로 한 판매보다, 작가의 서사와 SNS 활동, 그리고 관객의 체험을 통해 가치가 형성되고 있다”고 덧붙인다.

경매의 바닥, 중가의

복귀

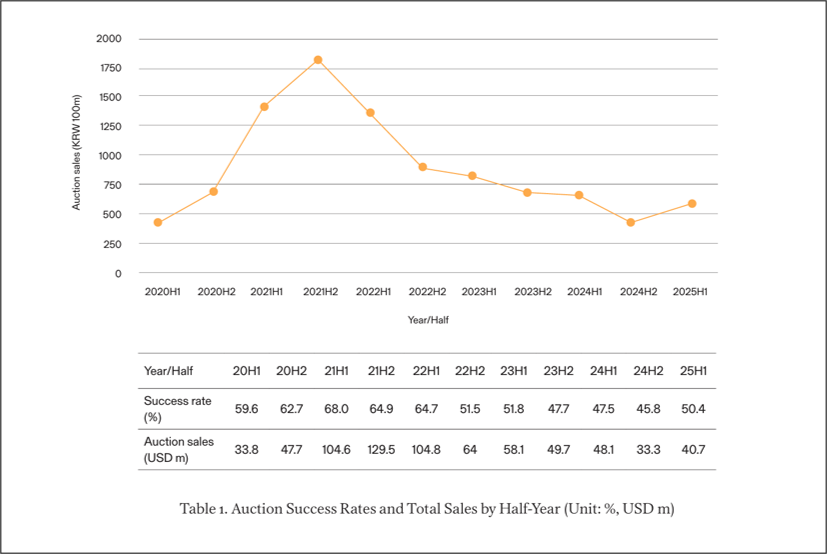

올 해 보고서는 경매 데이터를 통해 시장의 지층 변화를 보여준다.

2024년 하반기 국내

경매 총액은 461억 원으로 팬데믹 이후 최저점을 찍었으나, 2025년

상반기에는 564억 원(22% 상승)으로 반등했다. 낙찰률 역시

50.4%로 회복세를 보였다.

박지훈 연구위원은 이를 “일시적

반짝 상승이 아니라, 거래 구조의 재조정이 일어나고 있음을 시사하는 신호”라고 분석한다.

경매 낙찰률 및 반기별 총매출

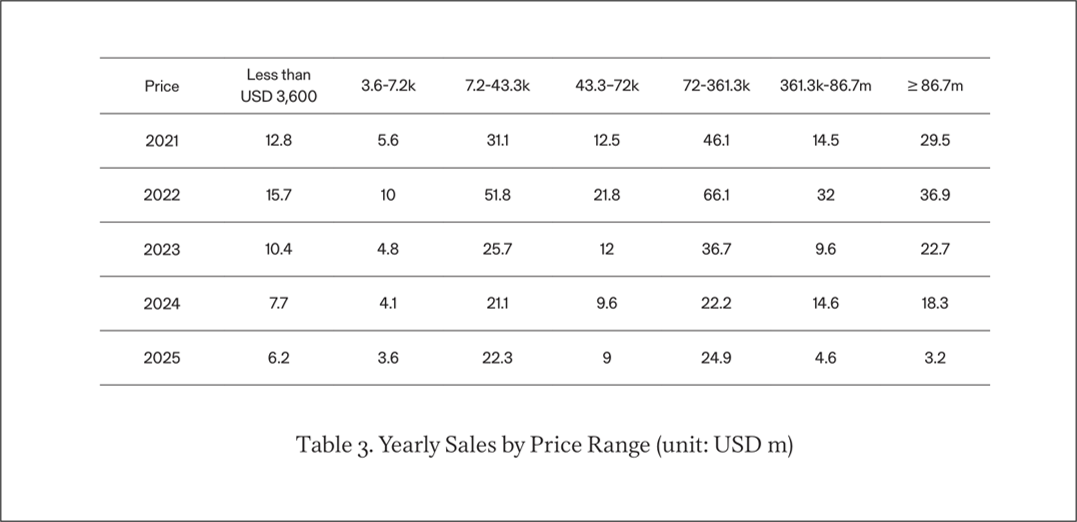

가격대별 연간 매출

주의깊게 볼 부분은 10억

원 이상 초고가 거래가 급감한 반면, 1억~5억 원대 작품의

비중이 상승하며 시장의 중심이 재조정되고 있다는 점이다.

이수빈 데이터분석팀 연구원은 “시장

상층부를 이끌던 투기적 수요가 사라지면서, 중장기 보유형 컬렉터층이 복귀하고 있다”고 해석한다.

또한 보고서에 따르면 MZ세대

컬렉터의 시장 참여율이 2023년 18.4%에서 2025년 24.1%로 증가했는데

이들은 수익보다 “공감”을,

소유보다 “참여”를 우선시한다.

정유진 큐레이터는 “이

세대는 작가의 팬이자 공동 기획자”라며, “관객과 예술가의

경계가 허물어지는 지점에서 새로운 수요가 생겨나고 있다”고 말한다.

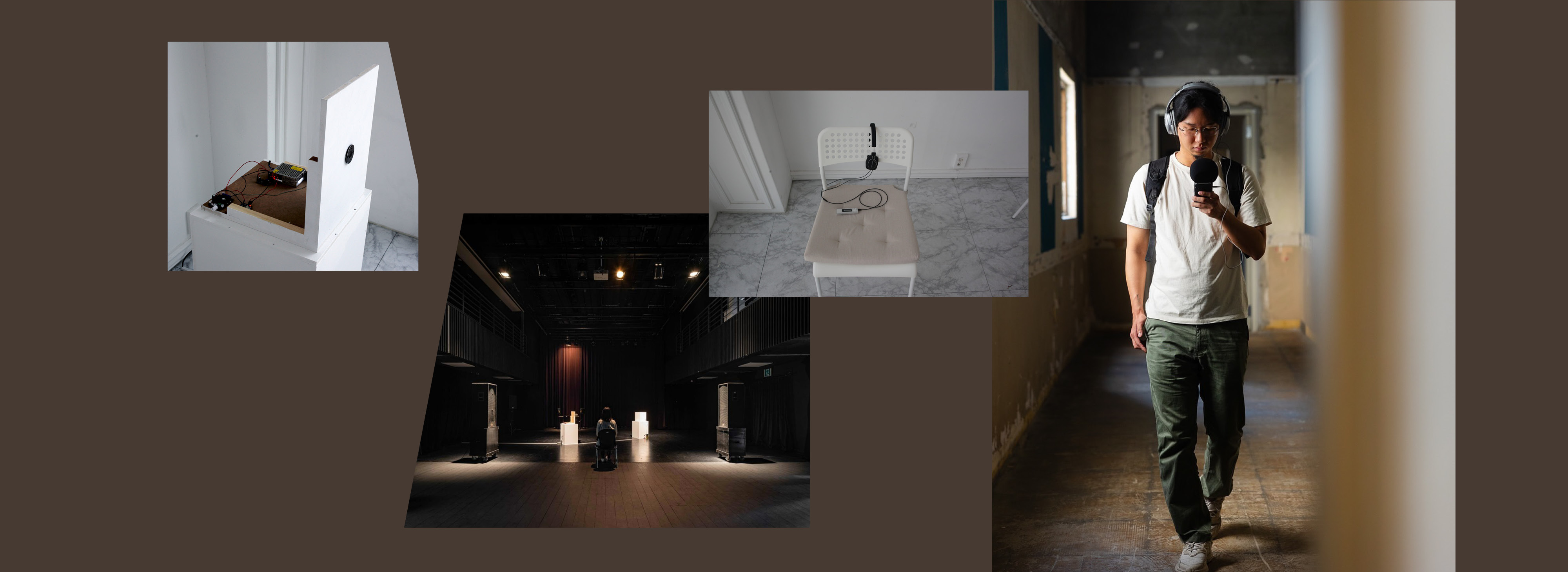

2025 화랑미술제 전경 / 사진: 한국화랑협회

페어의 반격, 도시의

확장

한국 미술시장의 또 다른 변화는 아트페어에서 감지된다.

2025년 Galleries Art Fair는 VIP 데이 관람객이 전년보다 30% 늘어난 6,100명을 기록했고, 신진 작가 부스의 매출 비중이 40%를 넘어섰다.

홍예린 연구원은 “단순한

구매 중심의 관람에서 벗어나, 전시를 문화 체험으로 소비하는 참여형 관객이 늘고 있다”고 진단한다. 이 흐름은 Kiaf·Frieze

Seoul로 이어지며 도시의 공간 구조까지 바꾸고 있다.

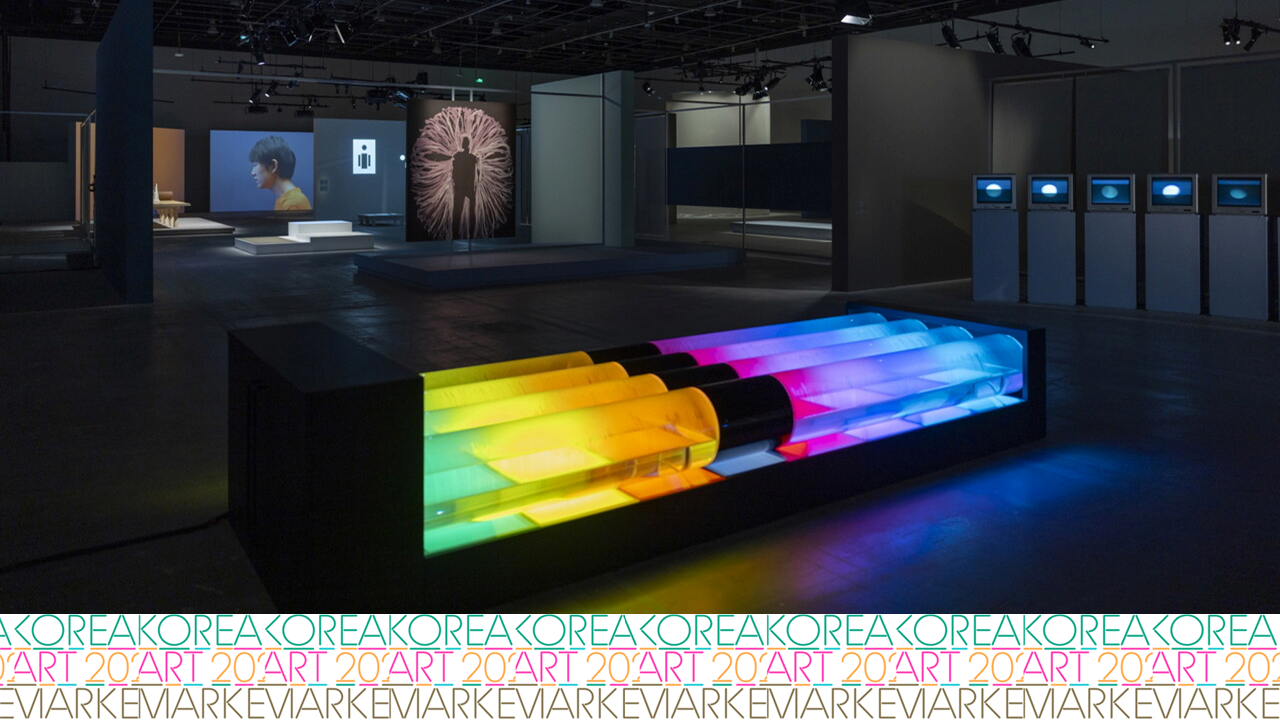

2025년 9월, 런던의 ‘No.9 Cork

Street’를 모델로 한 Frieze House Seoul이

약수동에 개관한 것이 하나의 사례이다.

서울 소재 건축사무소 사무소효자(Samuso Hyoja)가 설계한 프리즈 하우스 서울의 입구 전경. 일본 건축 스튜디오 SANAA가 제작한 사이트 스페시픽 설치작품(site-specific installation)이 함께 선보였다. / 사진: 프리즈(Frieze) 공식 홈페이지.

정성훈 연구원은 “이제

서울은 단기 판매 이벤트의 도시가 아니라, 예술과 산업이 공존하는 네트워크 허브로 확장되고 있으며 이

변화는 미술시장의 성과 지표를 바꾼다”고 말한다.

과거의 기준이 ‘매출’이었다면, 이제는 참여도, 체류시간, 재방문율이

새로운 핵심성과지표(KPI)로 등장한다. 김민석 연구위원은

“시장 효율성보다 관계의 밀도가 중요해지고 있다”며, “그 지점이 한국 미술시장의 지속 가능성을 결정할 것”이라고 전망한다.

불황의 언어에서 전환의 언어로

《Korea Art Market 2025》의 결론은 2025년의

한국 미술시장은 단순한 침체가 아니라 언어의 재구성기라고 분석했다.

갤러리는 작가를 지켰고, 컬렉터는 취향을 선택했으며, 도시는

판매의 장에서 관계의 장으로 변화하고 있다는 것이다. 김민석 연구위원은 보고서의 마지막 문장에서 이렇게

적었다. “2025년의 한파는 시장의 끝이 아니라, 다음

질서의 문이 열리는 순간이다.”

“돈보다 취향, 소유보다 관계, 세대보다 공존” —

이 새로운 질서가 한국 미술시장의 미래를 다시 쓰고 있다.

자료 출처 (다운로드): 《Korea Art Market 2025》(서울대학교 경영연구소·파라다이스문화재단, 2025).