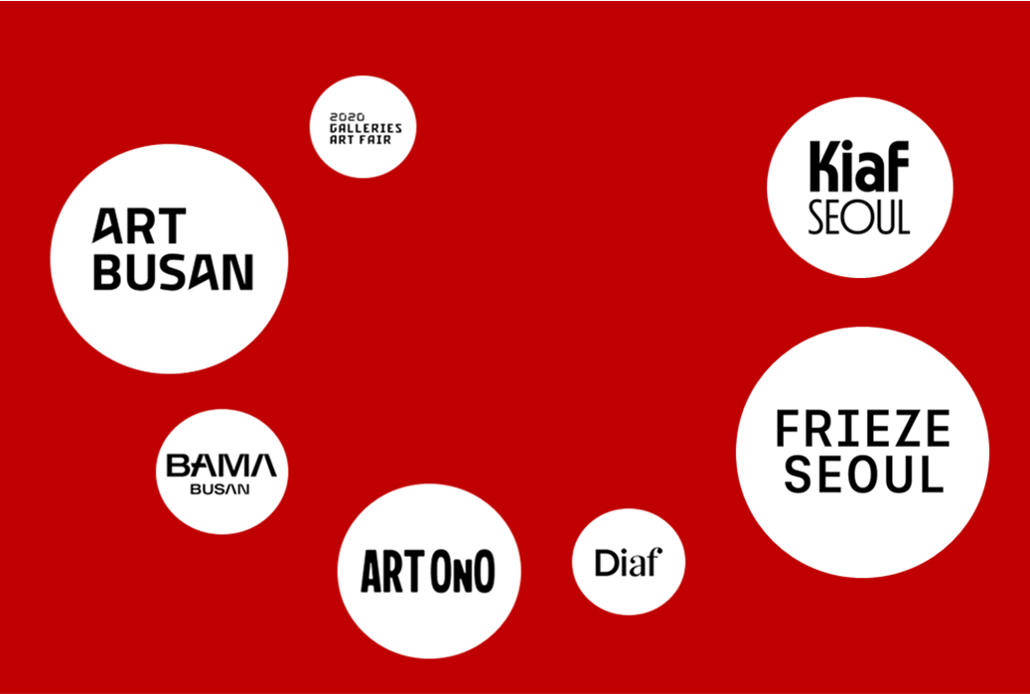

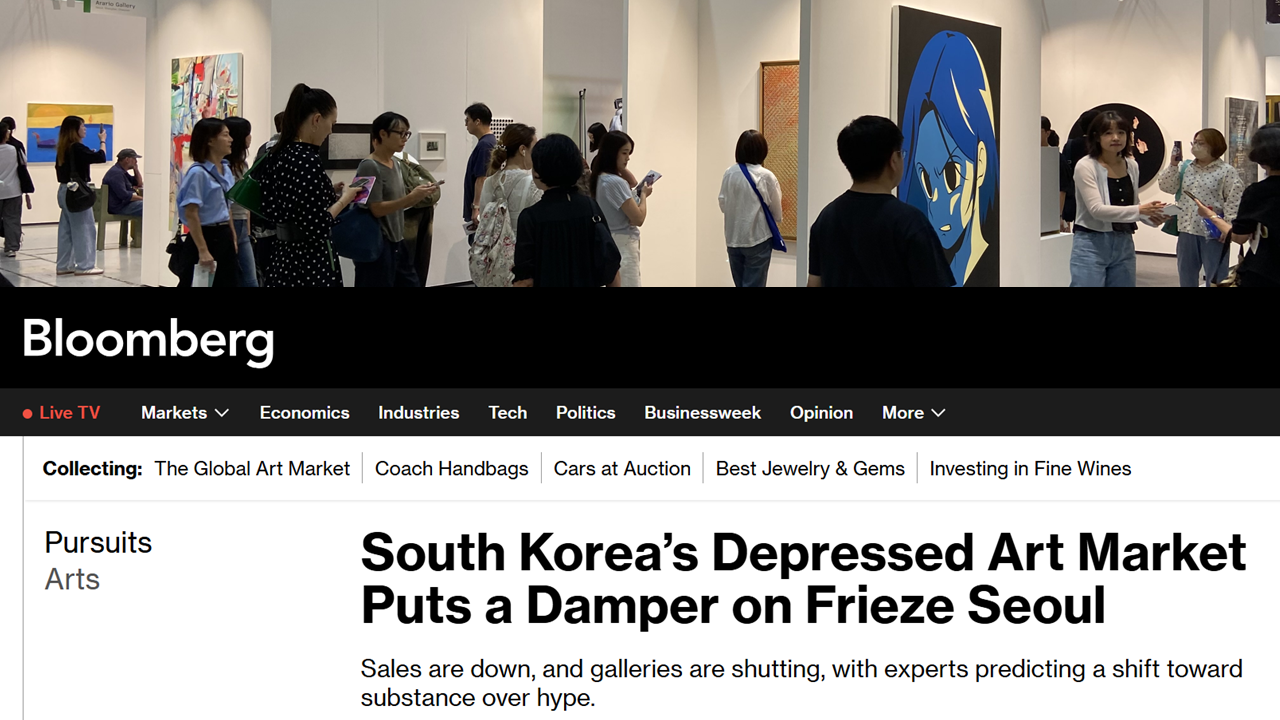

Bloomberg의 9월 4일자 기사 “South

Korea’s Depressed Art Market Puts a Damper on Frieze Seoul”은 한국 미술시장을

글로벌 맥락 속에서 조망했다.

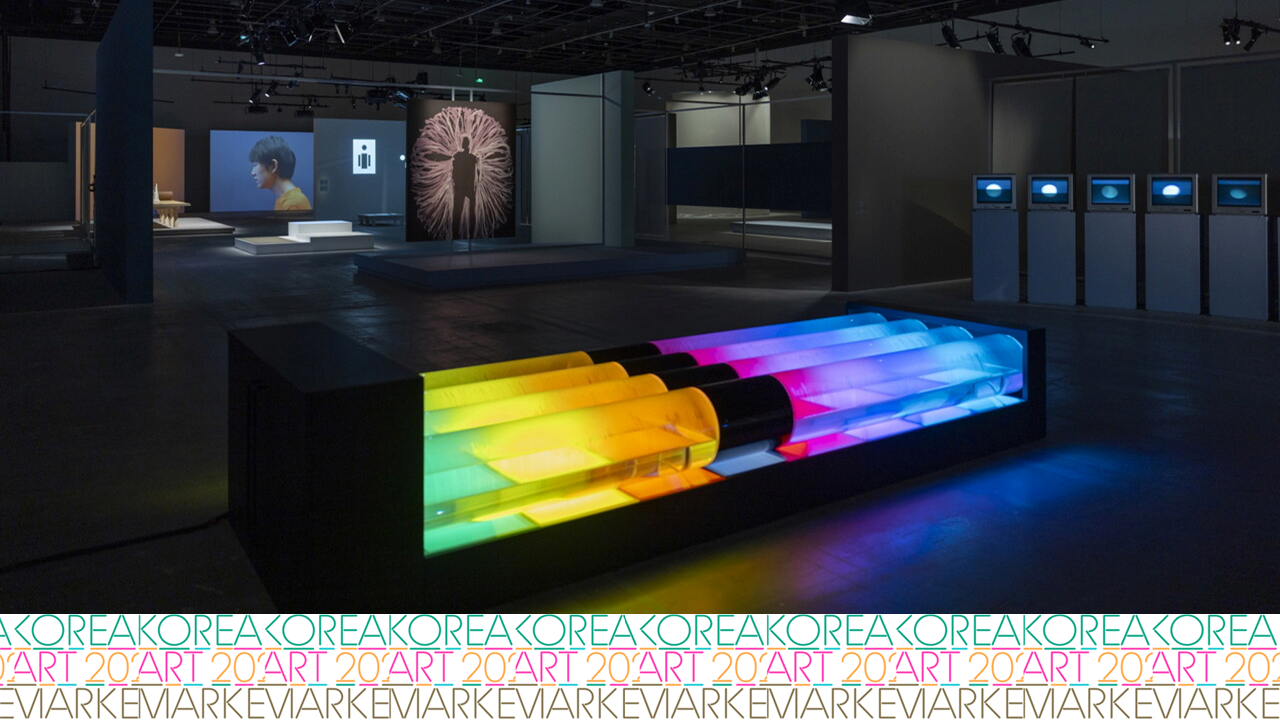

2025 프리즈 서울에

참가한 아라리오 갤러리

2025 프리즈 서울에

참가한 아라리오 갤러리

이 기사는 단순한 경기 침체 보도를 넘어, 한국이 아시아의 새로운 허브로 부상한 지 불과 몇 년 만에 맞닥뜨린 첫 구조적 시험대라는 점에서 의미가 깊다. 향후 한국 미술계가 현재의 상황을 어떤 관점으로 바라보고 무엇을 준비해야 하는지에 대해 시사하는 바가 크다.

현황 진단: 매출

둔화와 경매 지표의 하락

Bloomberg에

따르면 서울은 2022년 프리즈 서울의 개최를 계기로 가장 빠르게 성장하는 미술시장 중 하나로 부상했으나

이후 급격히 위축되었다고 평가했다.

한국 미술시장은 2022년

피크 이후 시장 규모는 약 5천억 원 수준으로 줄었고, 소형

갤러리는 700곳에서 560곳으로 감소했다. 일부 갤러리는 운영 중단이나 철수를 고려하는 상황까지 거론된다.

이우환의 <다이얼로그> (2019). 올해 상반기에 국내 경매사에서 판매된 유일한 10억 원 이상 작품이다. 300호 크기의 대작임에도 불구하고, 추정가(19억~25억 원)를 밑도는 16억 원에 낙찰됐다. / 사진:서울옥션

김환기의 1971년작 〈3-V-71 #203〉, 작년 2024년 3월 29일 서울옥션 컨템퍼러리 세일에서 50억원이라는 높은 가격으로 낙찰됐다.

국내 통계 수치도 이를 뒷받침한다. 2025년 상반기 국내 경매시장의 낙찰총액은 약 572억 원으로

전년 동기 대비 약 37% 감소했다. 낙찰률은 48.8%에 불과해 최근 5년 내 최저 수준을 기록했으며, 최고 낙찰가 역시 이우환의 작품 〈Dialogue〉가 약 16억 원에 그쳤다. 불과 1년

전인 2024년 3월, 서울옥션에서

김환기 작품이 약 50억 원에 낙찰된 사례와 비교하면 시장 분위기의 차이는 극명하다.

Frieze Seoul과

‘축제의 그림자’

Bloomberg는

이러한 흐름이 Frieze Seoul과 같은 초대형 국제 아트페어에도 “그림자(shadow)”를 드리운다고 지적한다.

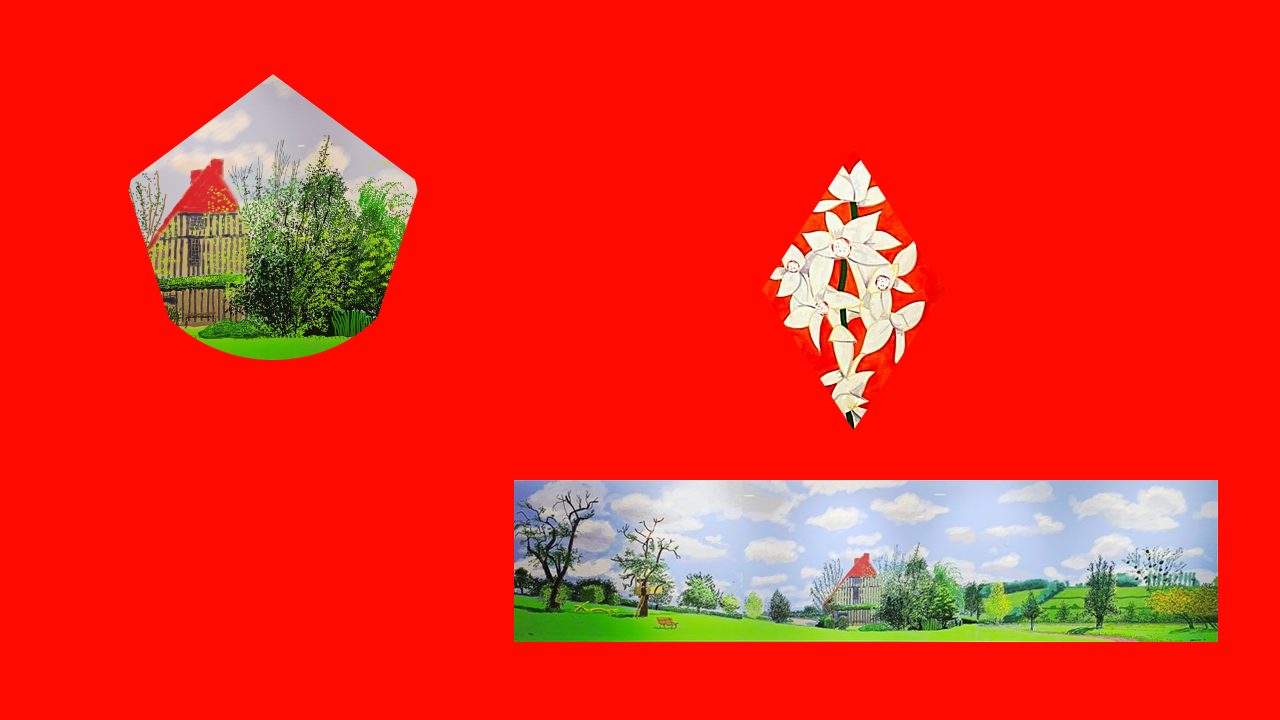

마크 브래드퍼드(Mark Bradford)의 〈Okay, then I apologize〉

작품은 Frieze Seoul 2025 VIP 데이에 하우저앤워스 갤러리를 통해 약 63억원 (USD 450만 달러)에

한 아시아 개인 컬렉터에게

판매되었다.

마크 브래드퍼드(Mark Bradford)의 〈Okay, then I apologize〉

작품은 Frieze Seoul 2025 VIP 데이에 하우저앤워스 갤러리를 통해 약 63억원 (USD 450만 달러)에

한 아시아 개인 컬렉터에게

판매되었다.

표면적으로는 VIP 오프닝과

글로벌 갤러리의 화려한 진출이 이어지지만, 실제 거래 규모와 컬렉터들의 태도는 보수적으로 움직이고 있다.

즉, 축제와 같은 전시

분위기와 달리 거래는 위축되는 역설적 현상이 나타나고 있는 것이다. 이는 단순한 ‘불황’이라기보다, 미술이

사치재를 넘어 ‘경험재’로 소비되는 새로운 흐름과

맞닿아 있다.

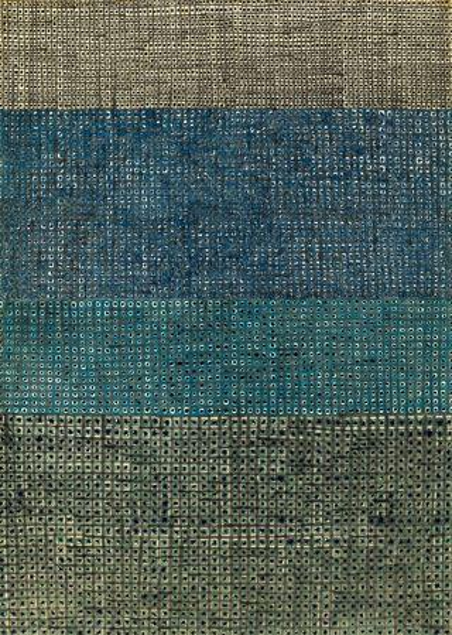

프리즈서울 2025에 참가한 디스위켄드룸. 정면에 보이는 최지원 작가의 회화는 이번 프리즈에서 많은 관심을 받으며 판매되었다. / 사진:디스위켄드룸 인스타그램 캡처

수요 구조의 변화: 구매

기준의 전환

이러한 변화는 현장 관계자의 목소리에서도 드러난다. 이영주 페이스 갤러리 서울 부사장은 Bloomberg와의

인터뷰에서 이렇게 말했다.

이영주 페이스 갤러리 서울 부사장 / 사진:럭셔리 매거진

“지금 거래량이 줄고

있고, 컬렉터들도 과거처럼 ‘예술품이 곧 자산’이라는 믿음만으로 구매하지 않는다. 작품의 내러티브, 작가의 정체성, 전시 기획 등을 더 꼼꼼히 본다.

전시나 아트페어는 여전히 중요하지만, 실제 구매로 이어지는 기준은 훨씬 더 엄격해졌다.”

이 발언은 컬렉터의 기준과 구매 동기가 양적·재정적 요인에서 질적·담론적 가치로 이동하고 있음을 보여준다. 작품의 상업적 가치만이 아니라 사회적·문화적 의미와 스토리가 거래

성립의 핵심 요인으로 부상하고 있는 것이다.

구조적 요인: 경제와

제도의 압박

글로벌 인플레이션과 금리 상승,

원화 약세는 미술시장 전반에 부담을 주고 있으며, 달러 표시로 책정되는 작품 가격과 운송·보험 비용 상승은 갤러리들의 경영 압박을 가중시킨다.

한편 국내적으로는 작가 권리 보장, 세제 혜택, 미술품 검증 인프라 부족과 같은 제도적 한계가 시장의

불안정성을 키우고 있다. 이는 Bloomberg 기사에 직접

언급된 부분은 아니지만, 한국 시장이 구조적으로 취약한 배경으로 국내 보도와 전문가 지적에서 반복적으로

등장해온 문제다.

위기와 기회의 시험대에 선 한국 미술시장

Bloomberg의

진단은 한국 동시대 미술시장이 단순한 불황이 아니라 새로운 질서로 재편되는 전환기에 서 있음을 보여준다. 경매

지표의 하락과 고가 작품 수요의 위축은 분명하지만, 동시에 컬렉터의 기준이 정교해지고, 작품의 내러티브와 정체성이 더 중시되는 변화는 새로운 가능성을 의미한다.

이러한 맥락에서 한국 미술시장이 이 전환기에 제대로 대응하기 위해

필요한 과제는 다음과 같다.

1. 제도적 개혁: 작가 권리 보장, 세제 혜택, 신뢰할

수 있는 검증 시스템 구축.

2. 수요 기반의

다변화: 고가 컬렉터 중심에서 벗어나 젊은 세대와 다양한 가격대 작품을 포용하는 구조 마련.

3. 국제 담론

생산: 단순히 ‘아시아 허브’라는 수사를 넘어, 한국 동시대 미술을 세계 미술 언어로 번역하고

글로벌 무대에서 확산시킬 수 있는 전문적 담론 생산 능력 확보.

결론

현재의 한국 미술시장은 위기이자 기회의 갈림길에 서 있다.

새로운 기회라 함은 컬렉터들의 안목이 높아지고, 컬렉션이 단순히 유행 추종에서 벗어나 국제적·전문적 관점으로 이동하고 있다는 점이다. 또한 프리즈 서울과 같은

국제 아트페어를 통해 한국 미술에 대한 글로벌 시선이 과거보다 훨씬 가까워졌다는 사실은 해외시장 진출의 가능성과 확장성을 높이고 있다.

따라서 Bloomberg의

분석은 한국 미술계가 이 시대적 전환기에 어떻게 대응하느냐에 따라 서울이 아시아 미술 허브로서 지속 가능한 위상을 가질 것인지, 혹은 일시적 거품으로 사라질 것인지가 결정될 것임을 암시한다.

즉 지금은 단기적 판매와 눈앞의 거래에 기댈 것이 아니라, 글로벌 담론을 생산하고

국제적으로 성장 가능한 제도적 기반을 구축하는 전략적 전환의 시점임을 다시 한번 일깨워준다.