올 해로 43회를 맞은 ‘2025 화랑미술제’는 168개 갤러리가 참여하고 6만여 명의 관람객을 동원하며 표면적으로는 ‘역대급’이라는 수식어를 다시 한번 끌어냈다. 그러나 숫자의 팽창이 곧 질적 전환을 의미하는 것은 아니다. 올해 화랑미술제는 단지 성공적인 ‘이벤트’였을까, 아니면 미술시장의 본질적 전환을 알리는 신호였을까.

2025 화랑미술제 입구 모습 / © 화랑미술제

인스타그램 캡처

2025 화랑미술제 입구 모습 / © 화랑미술제

인스타그램 캡처

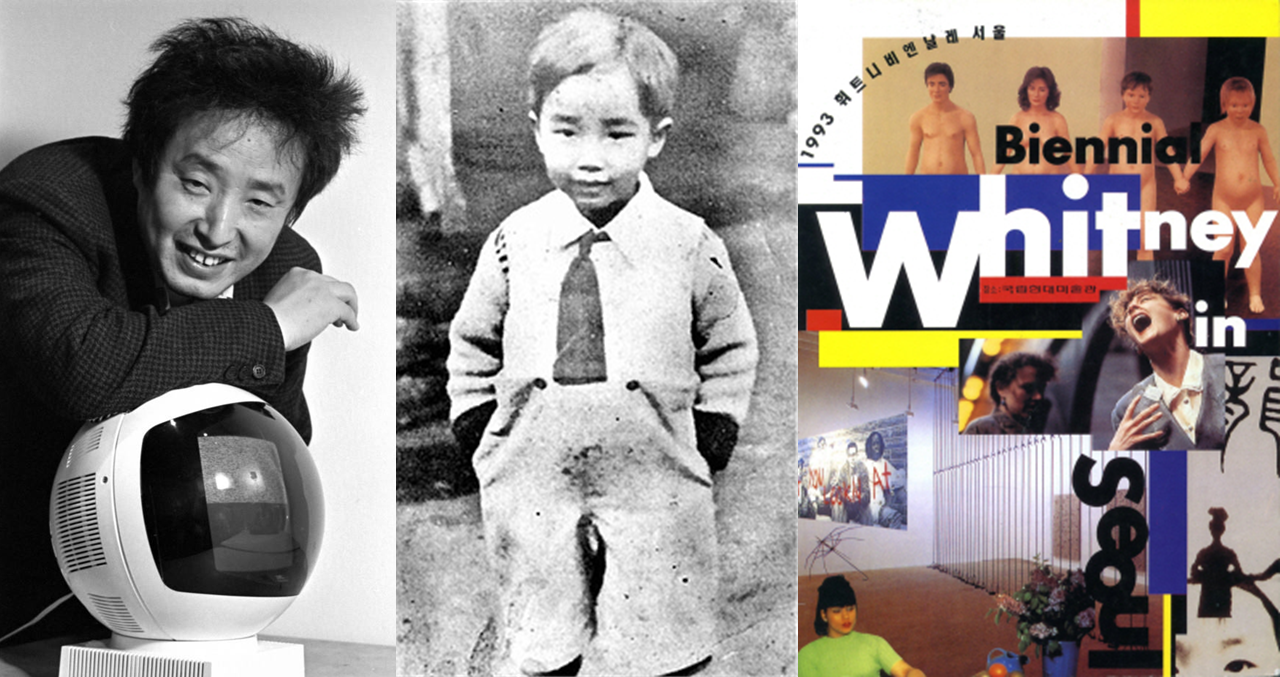

가장 많이 회자된 키워드는

‘MZ세대 컬렉터의 부상’이었다. 젊은 관람객들이

적극적으로 참여했고, SNS에는 수많은 후기와 인증샷이 올라왔다. 주최

측은 이들의 등장을 아트페어 구조를 바꾸는 원동력으로 내세운다. 그러나 이 세대의 움직임은 과연 ‘지속가능한 수요’인가, 혹은

일시적인 트렌드 소비에 가까운가? 단순히 연령과 SNS 반응으로

세대적 특성을 진단하는 건 조급한 일반화에 불과하다. 무엇보다 이들이 주도한다는 ‘중저가 시장’ 역시, 반복적으로

등장하는 ‘신진 작가 붐’의 또 다른 포장일 가능성도 있다.

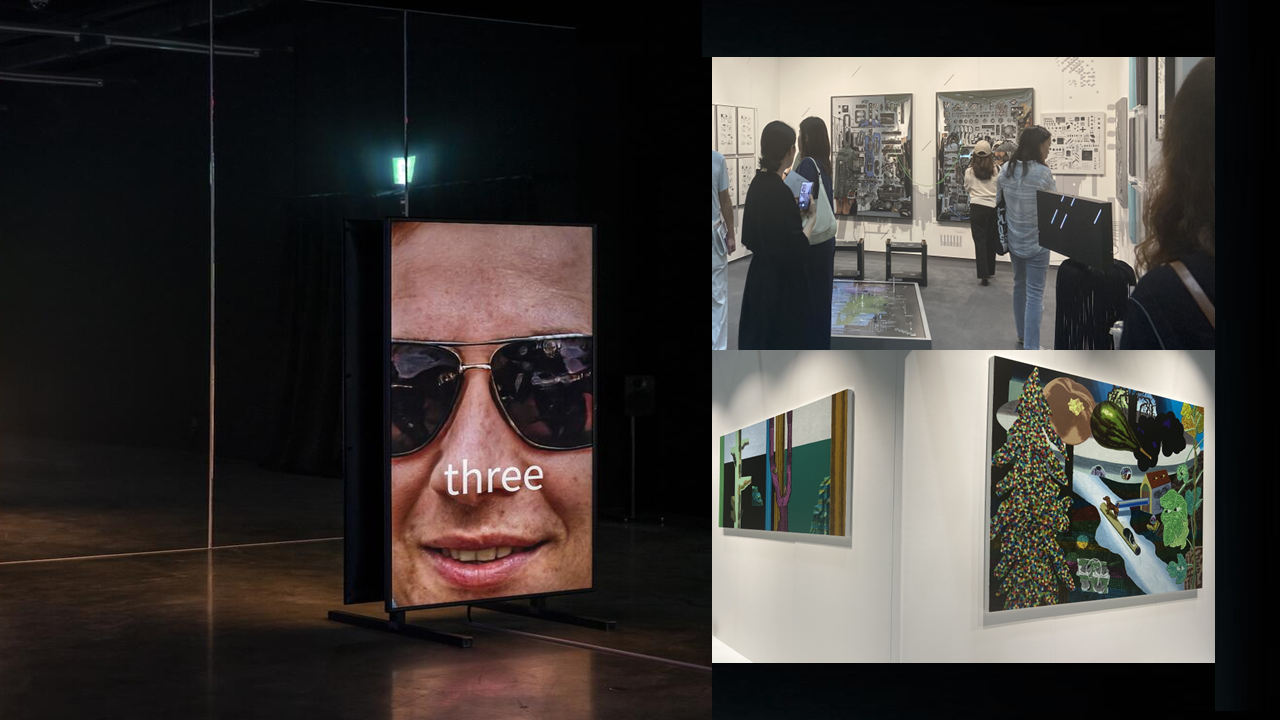

특히 올해 주목받은 ‘솔로

부스’는 작가 중심의 큐레이션이라는 점에서 진일보한 형식으로 평가받지만, 그것이 미술시장 구조에 근본적 영향을 미쳤는지는 의문이다. 일부

부스는 완판 행진을 이어갔지만, 작품을 둘러싼 관계의 깊이나 컬렉터의 내적 충성도에 대해서는 여전히

계량화되지 않은 채 남아 있다. 매출액 비공개, 주요 작가

반복 출품, 초대권 배포를 통한 관람객 수 부풀리기 논란은 시장 신뢰도 측면에서 여전히 과제를 안고

있다.

이번 화랑미술제의 또 다른 특징은 ‘관계 중심의 플랫폼’이라는 슬로건 아래, 아트페어를 단순한 거래의 장이 아니라 문화 콘텐츠로 확장하려는 시도였다. 토크

콘서트, 파트너십, 참여형 콘텐츠 등은 분명 이전보다 풍부한

경험을 제공했지만, 이 역시 ‘실제 거래와 연결되는가’라는 질문 앞에서는 신중한 검토가 필요하다. 플랫폼의 다층화는 중요하지만, 미술시장의 지속 가능성은 결국 작품의 질과 컬렉터의 신뢰에서 비롯된다.

결국 2025 화랑미술제가

보여준 것은 단순한 진화라기보다는 ‘경제롭게 구성된 반복’에

가까웠다. 3040 작가들이 중진의 무게를 갖추기 시작했고, 일부

작품은 높은 완판률을 기록했지만, 이는 몇몇 작가와 갤러리에 집중된 국지적 성공일 뿐, 시장 전반의 체감 회복세로 보기는 어렵다. 무엇보다 판매와 참여의

경계가 모호해지는 이 시점에서, 미술시장이 무엇을 ‘성과’로 간주할 것인가에 대한 합의는 여전히 불투명하다.

화랑미술제는 분명 한국 미술시장의 흐름을 가장 예민하게 반영하는

장이다. 그러나 그만큼 이 행사에 부여되는 기대와 평가도 냉정해야 한다. 이벤트적 성공과 시장적 회복은 다른 차원의 문제다. 진정한 회복은

더 깊은 관람, 더 정교한 큐레이션, 더 신중한 구매에서

시작된다. 지금 필요한 것은 단순한 트렌드의 반영이 아니라, 시장

구조에 대한 신뢰를 회복하는 설계다.