힐마 아프 클린트의 '10점의 대형 회화'가 나란히 걸린 하이라이트 공간. /부산현대미술관

1907년, 한 여성 화가는

캔버스 위에 커다란 원과 나선을 그렸다. 그 형상들은 추상미술로 불릴 만한 무엇이었지만, 그녀의 이름은 20세기 미술사에서 오랫동안 빠져 있었다. 힐마 아프 클린트(Hilma af Klint, 1862~1944). 그녀의

작업은 이제야 비로소 '적절한 소환'을 기다려온 듯, 아시아에서 처음으로 대규모 순회전을 통해 대중 앞에 모습을 드러냈다.

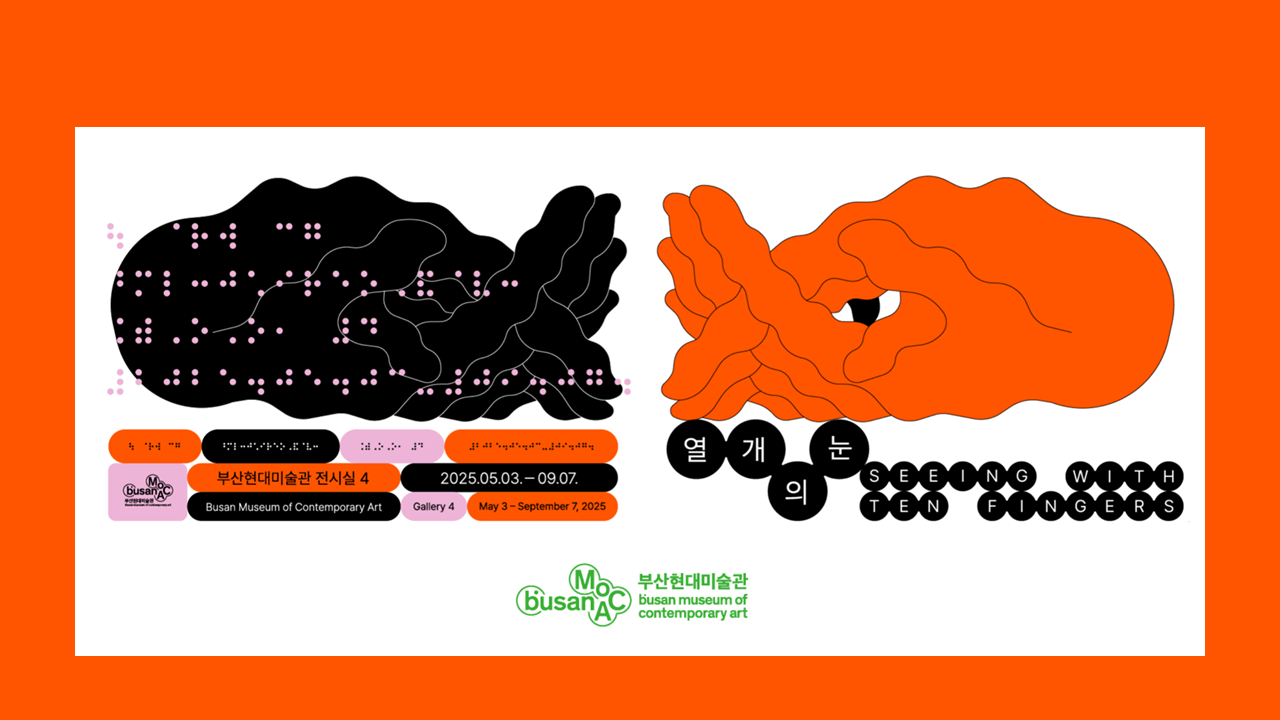

부산현대미술관은 도쿄국립근대미술관과의 협업을 통해 지난 7월 19일부터 《힐마 아프 클린트: 적절한 소환》 전시를 개최하고 있다. 스웨덴 출신의 이 선구적 예술가는 오랫동안 ‘보이지 않는 세계’를 그리는 데 천착해왔다. 이번 전시는 힐마의 대표 연작을 포함해

드로잉, 노트, 기록 자료 등 총 139점을 아우르며, 그의 삶과 사유의 궤적을 따라간다. 이번 전시는 오는 10월 26일까지

진행된다.

감춰진 시간, 봉인된

회화

힐마 아프 클린트는 1910년대 중반까지 이미 수백 점에

이르는 비구상 회화를 제작했지만, 그녀는 자신의 시대가 이를 받아들이지 못하리라는 예감을 품고 있었다. 유언은 그것을 분명히 말한다. “사후 20년간, 공개를 금한다.” 그렇게 1,300여 점의 작품과 2만 6천

쪽에 달하는 노트는 조카의 다락방에 봉인됐고, 1986년에서야 미국에서 처음 공개되었지만 큰 반향은

없었다. 진정한 관심은 21세기에 들어서야 비로소 도래했다. 2013년 스톡홀름 현대미술관, 2018년 뉴욕 구겐하임의 회고전은

수십만 관객을 끌어들이며 미술사의 뒤늦은 수정이 시작되었음을 알렸다.

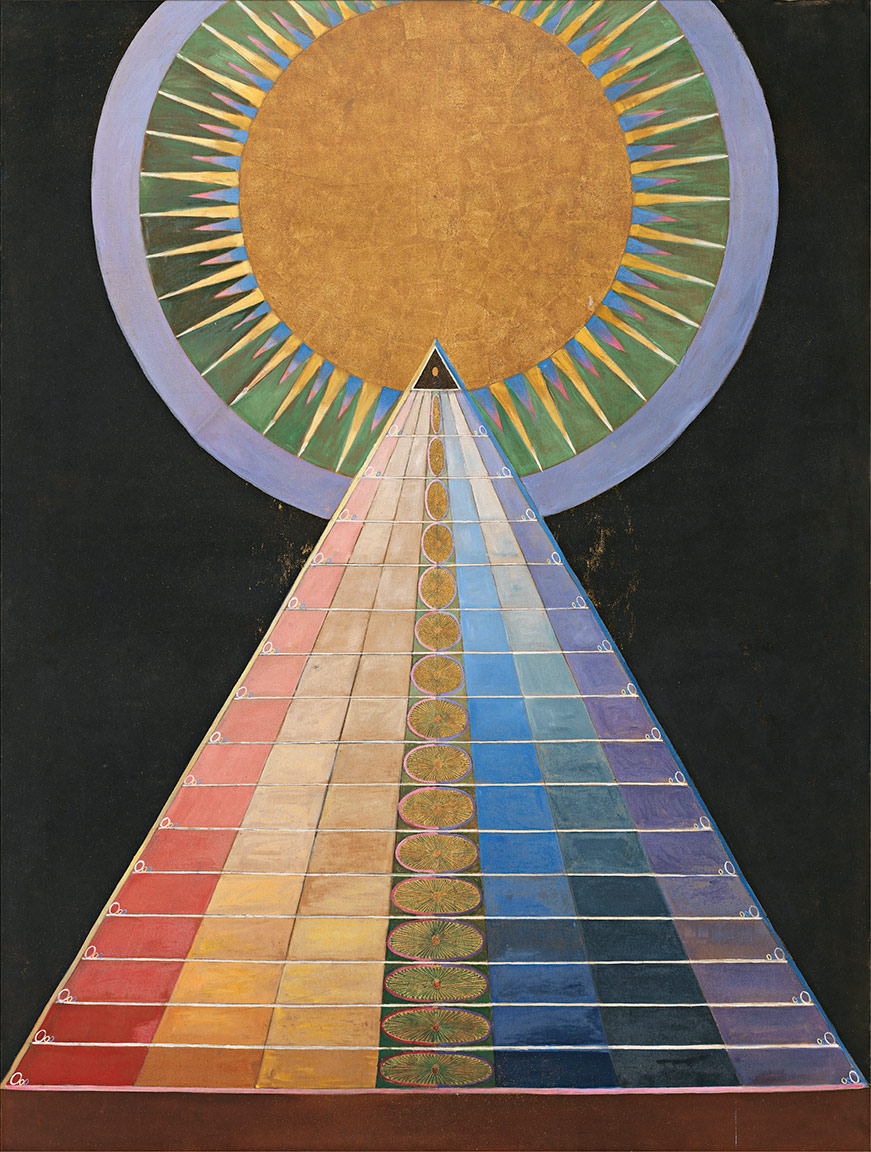

‘10점의

대형 회화’ 중 〈No. 7, 성인기, 그룹 IV〉. 1907, 종이에

템페라, 캔버스에 부착, 315×235cm. /부산현대미술관

‘10점의

대형 회화’ 중 〈No. 7, 성인기, 그룹 IV〉. 1907, 종이에

템페라, 캔버스에 부착, 315×235cm. /부산현대미술관

‘보이지 않는 것’을

그린 최초의 화가?

칸딘스키가 1911년 발표한 추상화보다 5년 빠른 1906년. 힐마는

이미 형상이 사라진, 그러나 뚜렷한 상징과 구성으로 채워진 대형 회화를 제작하고 있었다. 하지만 그녀는 이를 개인적인 계시의 기록으로 간주했다.

종교적이면서도 과학적, 신비주의와 이성주의가 교차하는 20세기 초 유럽의 정신사 속에서 힐마는 ‘신지학’(Theosophy)이라는 사유 체계에 깊이 빠져들었고, 이를 바탕으로

인간 존재의 근원적 질문들을 회화로 번역해냈다.

1915년

작 〈No. 1, 그룹 X, 제단화〉,

237.5×179.5 cm. /부산현대미술관

1915년

작 〈No. 1, 그룹 X, 제단화〉,

237.5×179.5 cm. /부산현대미술관그녀의 작업은 단지 시각적 실험이 아니다. “어떤 위대한

질서로부터 받은 지시를 수행한 것”이라고 그녀는 말했다. 그

회화는 이미지가 아니라 메시지였다. 그러나 정작 신지학의 대부라 할 루돌프 슈타이너는 그녀의 방식에

냉소적이었다. 시대는 아직 그녀를 받아들일 준비가 되지 않았다.

압도적 스케일, 정교한

구조

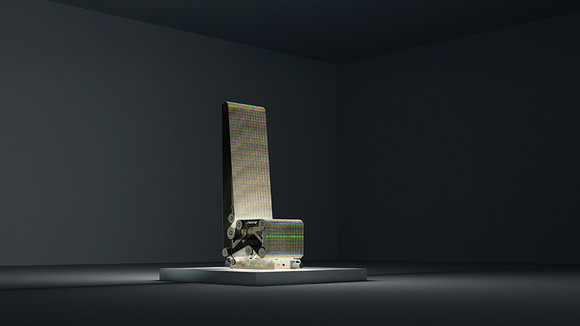

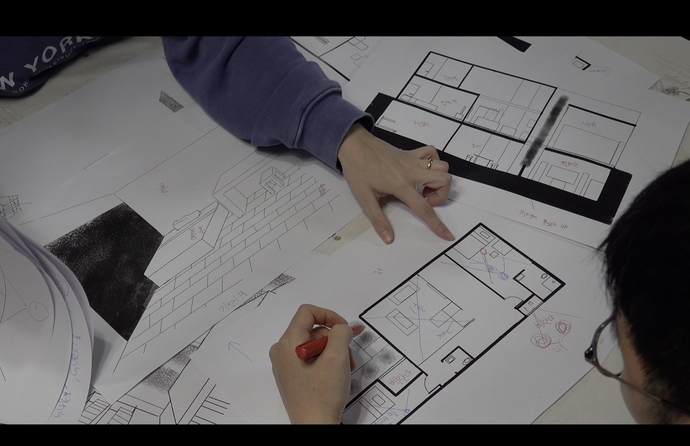

이번 전시의 백미는 단연 ‘10점의 대형 회화’ 연작이다. 높이 3m를

넘는 템페라 작품 10점은 인간의 생애를 유년기, 청년기, 성인기, 노년기의 네 단계로 나누어 상징적 구성으로 그려낸다. 대칭, 색채의 조화, 반복되는

기호와 곡선은 하나의 유기체처럼 전시장을 가득 메운다. 힐마는 이 대작들을 단 두 달 만에 완성했으며, 이는 단순한 조형 실험이 아니라 일종의 ‘영적 서사’에 가까운 작업이었다.

힐마를 어떻게 불러야 할까

전시는 힐마를 단순히 “최초의 추상화가”라는 수식어로 정의하지 않는다. 오히려 그가 남긴 기록, ‘신전을 위한 회화’나 ‘무제’ 시리즈 등을 통해, 힐마의 세계를 구성한 정신적 토대를 따라가려

한다. 그 안에는 자연과의 교감, 여성으로서의 공동체적 실천(‘5인회’), 그리고 죽음 이후까지 이어지는 메시지가 복합적으로 얽혀

있다.

말년의 그녀는 초기의 식물 관찰로 다시 돌아간다. 그러나

이는 단순한 회귀가 아니라, 전체 작업의 궤적을 마무리 짓는 순환적 구조의 일환이었다.

도착하지 못한 메시지, 이제야

발신되다

전시 기획을 맡은 최상호 학예연구사는 이렇게 말한다. “한때는

너무 앞서 도착한 존재로 외면받았던 그녀는, 지금 ‘너무

늦게 발굴된 천재’라는 새로운 수사 속에서 다시 호출되고 있습니다. 우리는

그가 왜 추상을 시작했는지, 그 질문의 출발점에 주목해야 합니다.”

부산현대미술관의 강승완 관장 역시 “힐마의 작품은 삶과

죽음, 인간과 비인간, 여성성과 남성성, 물질과 정신의 경계를 넘나드는 근원적 질문”이라며, 지금 우리 시대에도 여전히 유효한 사유의 거울임을 강조한다.

힐마 아프 클린트(Hilma af Klint, 1862~1944)

힐마 아프 클린트(Hilma af Klint, 1862~1944)는 19세기 말 스웨덴에서 드물게도 여성으로서 왕립미술학교의 정규 과정을 이수하며 화가로서의 첫 발을 내디뎠다. 초기에는 식물과 동물, 인물과 풍경을 그리는 전통적 회화에 몰두했지만, 점차 그녀의 관심은 눈에 보이지 않는 세계로 향했다. 유럽 지성계에

퍼져 있던 신지학에 심취한 그녀는 회화를 하나의 매개로 삼아, 물질 너머의 영적 질서를 시각화하려는

시도를 시작한다. 그녀의 작품은 단순한 조형 실험이 아니라, 어떤

초월적 존재로부터 전달된 메시지를 ‘기록’하는 도구로 여겨졌다.

하지만 그녀는 이 작업이 동시대에 받아들여지지 않으리라는 것을 예감했고, 작품의

공개를 자신의 사후 20년간 금지해달라는 유언을 남긴다. 결국 21세기에 이르러서야, 힐마는 추상의 기원을 다시 쓰게 만든 ‘선구자’로 재조명되며 현대 미술사에서 새로운 자리를 부여받고 있다.